Каерова Е.В.1, Журавская Н.С.2, Козина Е.А.1, Шакирова О.В.2

1Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России, Владивосток, Россия

2Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

Резюме

Поскольку задача ликвидации последствий перенесенного инсульта остается нерешенной, особую актуальность приобретают исследования, посвященные использованию роботизированных тренажеров, оснащенных обратной связью, для восстановления двигательных функций верхней конечности.

Цель. Провести экспериментальную оценку эффективности использования сенсорной перчатки «Аника» с биологической обратной связью (БОС) для восстановления двигательной функции верхней конечности в раннем периоде ишемического инсульта.

Материал и методы. Нами было проанализировано 108 историй болезни и отобраны 28 пациентов с единственным инсультом в анамнезе и умеренными когнитивными расстройствами, которые были разделены на 2 группы – контрольную и экспериментальную, по 14 человек в каждой. Пациенты контрольной группы занимались лечебной физической культурой (ЛФк) по традиционной методике, принятой в неврологической практике и направленной на восстановление мышечной силы, пассивных и активных движений верхней конечности. в программу занятий ЛФк для экспериментальной группы были включены тренинги с использованием сенсорной перчатки «Аника» с БОС.

Результаты. включение специальных упражнений на тренажере «Аника» с БОС в комплексную программу физической реабилитации повышает эффективность процесса восстановления, способствуя улучшению суставной подвижности, уменьшению спастичности, повышению мышечной силы кисти, снижению уровня личностной и ситуативной тревожности, нормализации психоэмоционального статуса и увеличению функциональной мобильности пациентов, перенесших инсульт.

Заключение. Использование сенсорной перчатки «Аника» с БОС в раннем восстановительном периоде способствовало расширению двигательной активности пациентов, освоению навыков самообслуживания, психологической и социально-бытовой адаптации.

Ключевые слова: физическая реабилитация, ишемический инсульт, сенсорная перчатка

Введение и цель

Не только в России, но и во всем мире инсульт продолжает занимать лидирующую позицию среди причин длительной инвалидности [1]. Следует отметить катастрофические последствия инсульта – в России 80,0% больных остаются инвалидами, летальность в остром периоде составляет 29,0%, а к концу 1-го года достигает 59,0% [2, 3]. По оценкам всемирной организации здравоохранения (вОЗ), количество случаев инсульта в странах Евросоюза может возрасти на 30,0% в период с 2000 по 2025 год [4, 5]. Инвалидизация пациентов после инсульта обусловлена, прежде всего, тяжестью нарушений двигательных функций [6]. Моторные нарушения верхних конечностей поражают примерно 50,0-70,0% пациентов в острой стадии, при этом восстановление функции кисти происходит полностью только в 5,0% случаев, в 20,0% конечность полностью не используется. в последние годы исследователи неоднократно обращали внимание на необходимость внедрения новейших роботизированных технологий, позволяющих по принципу биологической обратной связи дать объективную оценку патологии двигательной функции верхней конечности [7-10].

Опыт отдельных авторов доказывает эффективность использования роботизированных и механотерапевтических устройств для восстановления функции руки после инсульта, систем виртуальной реальности в программах нейрореабилитации, восстановления тонкой моторики кисти с использованием сенсорной перчатки [11-13]. Поскольку задача ликвидации последствий перенесенного инсульта остается нерешенной, особую актуальность приобретают исследования, посвященные использованию роботизированных тренажеров, оснащенных обратной связью, для восстановления двигательных функций верхней конечности. Целью исследования, проводимого на базе Центра восстановительной медицины и реабилитации Медицинского центра дальневосточного федерального университета, стала оценка эффективности использования сенсорной перчатки «Аника» с биологической обратной связью для восстановления двигательной функции верхней конечности в раннем периоде ишемического инсульта.

Материал и методы

Нами было проанализировано 108 историй болезни и отобраны 28 пациентов, находившихся на стационарном лечении, в возрасте от 31 до 80 лет (средний возраст 60,89±1,92 лет), с единственным инсультом в анамнезе и умеренными когнитивными расстройствами. Оценка мышечной силы по 6-балльной шкале при совершении движений в лучезапястном, локтевом и плечевом суставах позволила распределить пациентов по степени пареза в различных сегментах. При этом мышечный тонус без изменений наблюдался у 4 человек, легкую степень повышения тонуса при сгибании и разгибании конечности продемонстрировали 10 человек, умеренная степень спастичности была выявлена у 9 пациентов, значительное повышения тонуса, затрудняющее выполнение пассивных движений, невозможность полностью согнуть или разогнуть паретичную часть конечности была диагностирована у 5 человек. С целью оценки уровня повседневной активности мы провели тестирование с определением индекса Бартела с учетом 10 пунктов, относящихся к сфере самообслуживания и мобильности. Максимальную сумму (100 баллов), соответствующую полной независимости пациентов в повседневной жизни, не набрал никто, все пациенты имели проблемы с самообслуживанием и мобильностью и нуждались в посторонней помощи, средний результат составил 58,79±1,98 баллов, что соответствовало 62,1% от состояния полной независимости. Для выявления двигательного дефицита функции руки после инсульта использовали «Action Research Arm test» (ARAt) позволяющий оценить способность пациента обрабатывать объекты, отличающиеся по размеру, весу и форме тем самым, определяя меру ограничения активности для конкретной руки [14].

ARAt состоит из 19 субтестов для оценивания функции руки: захват пятью пальцами, удержание цилиндрического тела, пинцетообразный захват и крупная моторика. Общий балл был достаточно низким, составив в среднем 11,43±0,1 баллов из 57 возможных, подтверждая двигательный дефицит функции руки пораженной кисти. При проведения кистевой динамометрии выяснилось что, в среднем, показатели силы мышц пораженной кисти составили 28,4% по отношению к здоровой. Показатели гониометрии в различных сегментах пораженных конечностей также были значительно снижены. Анализ психоэмоционального состояния пациентов проводился с использованием методики Ч.Д. Спилбергера, адаптированной на русский язык Ю.Л. Ханиным. Средние показатели личностной и ситуативной тревожности составили 55,29±3,87 и 49,93±2,17 баллов соответственно, что свидетельствовало о наличии у пациентов нервозности повышенного беспокойства и напряжения, склонности воспринимать широкий круг жизненных обстоятельств как угрозу. Известно, что после инсульта может наблюдаться целый спектр аффективных расстройств: депрессия, мания, генерализованное тревожное расстройство катастрофические реакции, патологическое недержание аффекта (псевдобульбарный синдром) и др. Ухудшение психоэмоционального состояния является независимым предиктором плохого восстановления, существенно ограничивая реабилитационный процесс [15].

Контрольная группа (кГ) состояла из 14 пациентов обоих полов занимающихся лечебной физической культурой (ЛФк) по традиционной методике, принятой в неврологической практике и направленной на восстановление мышечной силы, пассивных и активных движений пальцев, запястья предплечья.

Экспериментальная группа (ЭГ) состояла из 14 пациентов мужского и женского пола, в программу занятий ЛФК для которых были включены тренинги с использованием сенсорной перчатки «Аника» с биологической обратной связью (БОС): «Бомбардир», «волейбол» «Пузыри», «квадрат», «Собери предметы» и др. Пациент располагался перед компьютером, датчики закреплялись в зависимости от выбора одной или нескольких тренировочных зон. Инструктор назначал определенные упражнения и выбирал допустимые уровни сложности.

После каждого занятия просматривали отчет о выполнении заданий по каждому из суставов, при этом пациент мог получать визуально обратную связь и видеть свои успехи. Занятия проводились ежедневно по 30-45 минут на протяжении 24 дней. Перед их началом определялся реабилитационный потенциал каждого пациента. Для большей эффективности при подборе упражнений учитывались индивидуальные особенности пациентов и степень двигательных и функциональных нарушений конечности. Комплексная реабилитация всех пациентов включала эрготерапию, механотерапию на тренажерах «Капитан» и «Маэстро», лечебный массаж. С помощью тренажёра «капитан» пациенты выполняли упражнение «выкручивание и закручивание фигур», позволяющие развивать мелкую моторику пальцев рук, а использование колеса штурвала, которое вращалось в горизонтальной и вертикальной плоскости, позволило увеличить подвижность в плечевом и локтевом суставах. Тренажер «Маэстро», заставляющий сгибать суставы на заранее заданный угол без участия мышц пациента, обеспечивал дозированный ритмичный эффект. Основными задачами реабилитационной программы стали:

– расширение двигательной активности пациентов;

– освоение навыков самообслуживания;

– психологическая и социально-бытовая адаптация.

Результаты исследования и их обсуждение

После окончания курса физической реабилитации было проведено повторное тестирование двигательной функции верхних конечностей. Выяснилось, что подвижность суставов улучшилась в обеих группах (табл. 1).

При этом в кГ положительная динамика была более выраженной – прирост показателей подвижности в лучезапястном, локтевом и плечевом суставах составил 10,8, 11,2 и 19,0% соответственно против 2,3, 8,3 и 9,7% в кГ. Результаты гониометрии также указывали на улучшение суставной подвижности. Повторная оценка уровня спастичности в отдельных сегментах по тесту Эшфорта подтвердила эффективность использования сенсорной перчатки «Аника» (рис. 1). Показатели мышечной силы увеличились на 2,6% (абсолютный прирост 0,5 кг) в контрольной, и на 7,6% (1,5 кг) – в экспериментальной группе.

Динамику показателей уровня бытовой активности оценивали по индексу Бартела, который после завершения курса физической реабилитации в КГ увеличился на 15,8%, составив 63,88 баллов, в ЭГ – на 18,6% и стал 67,73 баллов из 100 возможных. Улучшив свою бытовую активность и самообслуживание, повысив качество жизни и адаптацию к социуму, в категорию «легкая зависимость» перешли 2 пациента в контрольной и 5 – в экспериментальной группе. Оценка уровня двигательного дефицита по шкале ARAt показала улучшение у 12 (85,7%) пациентов из ЭГ по сравнению с 8 пациентами (57,1%) из КГ. Показатели психоэмоционального состояния пациентов, которые мы определяли по методике Спилбергера-ханина, демонстрировали достоверное снижение уровня личностной и реактивной тревожности, вызванной состоянием болезни. Так, в ЭГ уровень личностной тревожности уменьшился на 19,6%, в КГ – на 5,9%, ситуативной тревожности – на 15,4 и 6,9% соответственно. Снижение личностной тревожности характеризуется повышением активности и мотивации пациентов к деятельности и ответственности в решении проблем собственного здоровья. Показатели ситуативной тревожности позволяют увидеть положительную динамику в реакции на стрессовую ситуацию, снижение обеспокоенности, напряженности и субъективного дискомфорта на фоне проводимого курса комплексной физической реабилитации.

Заключение

Таким образом, включение специальных упражнений на тренажере «Аника» с БОС в комплексную программу физической реабилитации повышает эффективность процесса восстановления, способствуя улучшению суставной подвижности, уменьшению спастичности, повышению мышечной силы кисти, снижению уровня личностной и ситуативной тревожности, нормализации психоэмоционального статуса и увеличению функциональной мобильности в повседневной и бытовой активности пациентов, перенесших инсульт, в раннем восстановительном периоде.

Одно из частых осложнений после инсульта – парез, спастичность мышц, ограниченность движения и боль в руках. Обычно страдает та конечность, которая иннервируется пострадавшим участком мозга. Реже наблюдается поражение обеих рук. Чем старше пациент, тем больше вероятность развития у него двигательных нарушений и боли. Если не лечить возникшую патологию, то это приводит к повреждению сустава, воспалению, отечности, сильному постоянному болевому синдрому. На этом фоне прогноз восстановления ухудшается, падает качество жизни пациента.

Какие методы восстановления руки применяют в современной медицине

Подходов к лечению довольно много, обычно они используются в комплексе. Ведущий метод реабилитации – это ЛФК. Без него любое другое лечение не будет эффективным. К другим методикам относят:

- массаж;

- иглоукалывание;

- зеркальную;

- роботизированную реабилитацию;

- арт-, трудотерапию.

Часто в дополнение к этому назначают медикаментозное лечение, направленное на купирование боли, улучшение трофики мышц, снятие гипертонуса, нормализацию психо-эмоционального состояния. Всем пациентам, пережившим инсульт, также рекомендованы сеансы психотерапии – групповые или индивидуальные.

Физиологические основы восстановления руки после инсульта

Когда поражается зона головного мозга, нейроны в ней отмирают, а нейронные связи разрушаются. Мозг «забывает» как нужно выполнять те или иные действия. Главная задача восстановительных методик – наработать новые нейроны пути или паттерны движений, чтобы мозг заново «научился» правильно двигать конечностью. Для этого нужны многократные повторения движений, причем упражнения обязательно должны выполняться точно, в нужной плоскости, с заданной интенсивностью и амплитудой.

Пациентам и ухаживающим за ними людьми важно понимать, реабилитация руки, развитие мелкой моторики – тяжелый труд. Только регулярные упражнения позволят достичь результата. От занятий время от времени длительностью 5-10 минут не будет толку.

Лечебная физкультура

Ведущая методика реабилитации пациентов после инсульта. Ее назначают еще в остром периоде сразу после стабилизации пациента и исчезновения угрозы его жизни. Упражнения могут выполняться активно и пассивно. У больных с выраженным парезом или параличом пассивная физкультура проводится врачом-физиотерапевтом, инструктором ЛФК или обученным младшим персоналом. По мере восстановления двигательной функции больной все большую часть упражнений делает сам.

В реабилитационный постинсультный период занятия ЛФК продолжаются. Они становятся интенсивнее, разнообразнее. В программу включают не только фитнес, но и силовые тренировки, кардионагрузки, например, спортивную ходьбу. Вся активность проходит под контролем инструктора.

Наиболее простые, распространенные упражнения ЛФК для восстановления движений рук после инсульта:

- медленные махи вперед и вбок, поднимание обеих рук к голове и над головой;

- вращение в кистевом, локтевом и плечевом суставе;

- сгибание пальцев в кулак, рук в локте;

- отведение плечей назад;

- перенос веса тела на пострадавшую руку с упором на ровной поверхности;

- поднимание и удержание гантелей или других предметов небольшого веса.

Важно помнить, что любые упражнения должны выполняться в спокойном темпе, без рывков. Во время занятий пациент спокоен, не испытывает боль (исключая случаи, когда руку разрабатывают для устранения постинсультного болевого синдрома).

Роботизированные техники

Эти методики подразумевают использование тренажеров, которые двигаются в заданном ритме и пассивно разрабатывают конечности пациента. Роботизированная ЛФК незаменима для людей с полным параличом, выраженной слабостью мышц. С ее помощью можно нарабатывать правильные паттерны движений рук, ног, улучшать мелкую моторику пальцев. Аппараты отслеживают через специальные датчики состояние больного во время тренировки – пульс, температуру, артериальное давление. При возникновении тахикардии, признаков боли тренировка прекращается. занятия на роботизированных тренажерах всегда проводятся под руководством физиотерапевта или инструктора.

Массаж

Он служит дополнением к ЛФК и направлен на нормализацию общего состояния тканей руки, уменьшение отека, активизацию кровообращения и трофики клеток. С помощью массажа устраняется крепатура после занятий. Растирание, разминание руки способствует улучшению чувствительности, что, в свою очередь, помогает мозгу быстрее и четче реагировать на раздражители, не позволяет «игнорировать» проблемную область. В результате нейронные связи образуются за более коротки промежуток времени, двигательная активность восстанавливается.

Важно помнить – в остром периоде инсульта и на ранних этапах реабилитации массаж может проводить только квалифицированный массажист. Ухаживающие и сам больной могут мягко растирать руку без применения сильных надавливаний или сжатия.

Иглоукалывание, электрофорез, миостимуляция

Все эти методики направлены на активизацию нервных окончаний, лежащих глубоко в дермальном слое кожи. В результате сеансов улучшается кровообращение в конечности, снижается интенсивность боли, уходит воспаление и отечность. Также приходит в норму тонус мышц, что особенно важно при спастичности.

Зеркальные тренировки

Они сочетают ЛФК и психологическое воздействие на мозг. Больная рука закрывается зеркалом. Во время занятий пациент двигает обеими руками и видит отражение здоровой руки в зеркале. Мозг воспринимает отражение как вторую конечность, запоминает правильные паттерны движений.

Трудо-, арттерапия, другие психологические методики

Часто арттерапию совмещают с сеансом психологической помощи. Пациент рисует, лепит, делает аппликации и одновременно проговаривает свои страхи, опасения, проблемы. Таким образом улучшается мелкая моторика, стимулируется работа мозга.

Трудотерапия часто проводится на свежем воздухе. Она может включать в себя уход за растениями, приготовление несложных блюд и т.д. Такие занятия не только положительно воздействуют на мозг, но и улучшают психо-эмоциональное состояния, аппетит, сон.

Даже самые эффективные реабилитационные методики не принесут результата без многократного повторения упражнений, положительного настроя, регулярных тренировок. Больному важно не прекращать разрабатывать руку и после выписки домой. Обычно физиотерапевт расписывает программу восстановления на 6-12 месяцев. Можно выполнять все предписанное дома или обратиться за помощью в реабилитационный центр или тренажерный зал с квалифицированными инструкторами.

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения. Из-за него нарушается подача импульсов от мозга к мышцам, двигательные функции человека страдают. Появляются контрактура суставов, спастика, атрофия мышц, парезы, параличи. Чтобы мышцы «вспомнили», как нужно работать, их нужно тренировать, давать нагрузку. Для этого предназначены тренажеры для реабилитации после инсульта. Если своевременно и правильно тренироваться, можно восстановить до 85% двигательной активности.

Особенности тренажерной реабилитации

Восстановление после инсульта производится индивидуально. Применение тренажеров — это только часть комплексной работы. Они призваны сделать следующее:

- Улучшить мышечный тонус. После инсульта мышцы находятся в гипертонусе, из-за чего они не могут двигаться полноценно, координация суставных движений отсутствует. Тренажеры помогают достичь координации движений, сделать их безболезненными, нормализовать нервно-мышечную передачу и восстановить биологические связи между мозгом и мышцами.

- Нормализовать кровообращение. Когда человек выполняет физические упражнения, в мозг поступает увеличенное количество кислорода, из-за чего ткани получают достаточно питания, обменные процессы нормализуются. Это обеспечивает полноценное развитие нервных центров двигательной активности.

- Научить пациента управлять своим телом и тем самым вернуть уверенность в себе. В результате инсульта человек теряет подвижность, что вызывает психологические проблемы. При помощи тренажеров можно вернуть контроль над собственным телом.

Тренажеры для восстановления функционирования рук и ног после инсультов помогают стабилизировать координацию. Они учат пациента удерживать то или иное положение тела. Когда человек не может двигаться, аппараты для восстановительной терапии стимулируют сокращения мышц, чтобы они не атрофировались.

Виды устройств

Тренажеры для реабилитации после инсультов:

- Тренажеры для механотерапии. Некоторые используют для лежачих пациентов, другие – для людей, которые могут удерживать себя в вертикальном положении. К таким тренажерам относятся всевозможные велотренажеры, степперы. В результате их использования пациент может научиться сидеть, стоять, вставать, контролировать свои движения. Работа на этих аппаратах предотвращает атрофию мышц. Также есть тренажеры для разработки суставов рук или ног.

- Миостимуляторы. Дополняют другие тренажеры или используются отдельно. Они посылают электрические импульсы в мышцы и вызывают их сокращение. Миостимуляторы применяют на ранних этапах восстановления, когда человек ещё не может двигаться и управлять своим телом. Они помогают не допустить атрофию мышц, снижают боли, стимулируют человека сделать первые движения.

- Роботы-тренажеры. Это аппараты, которые одновременно стимулируют мышцы электрическими импульсами и имитируют движения рук и ног, чтобы пациент и его организм запомнили, как нужно ими работать. Такие устройства нужны, чтобы восстановить нервные связи и наладить двигательные функции на ранних этапах реабилитации.

Наиболее востребованы механотерапевтические тренажеры, особенно велотренажеры, потому что они предполагают максимальное личное участие человека, просты в применении, не требуют посторонней помощи.

Велотренажеры

Это аппараты, имитирующие езду на велосипеде. Они тренируют нижние конечности, чтобы восстановить возможность ходить. Занимаются на велотренажере сидя. При этом работают мышцы не только ног, но и спины, так как приходится поддерживать тело в вертикальном положении.

Педали велотренажера могут вращаться естественно или принудительно. При принудительном вращении ступни пациента закрепляют в педалях. Задается определенная скорость вращения, из-за чего человеку приходится выполнять вращательные движения. Такие тренировки хороши, когда контроль над конечностями ещё не восстановлен, человеку тяжело координировать движения. На следующем этапе нужен обычный велотренажер, чтобы крутить педали самостоятельно. При этом можно регулировать частоту вращения и силу сопротивления.

Если заниматься на велотренажере регулярно, увидеть положительные изменения можно уже через месяц.

Для рук

Руки тоже страдают от нарушения мозгового кровообращения. Чтобы убрать атрофию мышц, восстановить нервно-мышечную передачу, также нужны тренажеры. Это могут быть довольно простые устройства для тренировки пальцев и кистей, рук целиком, а также комплексные аппараты, нагружающие всё тело, приборы для восстановления биологических связей или даже роботы.

Лучшим тренажером для пальцев считается «Бутон». При работе с ним можно регулировать нагрузку, которая возникает при сгибании и разгибании пальцев. Также хорошо тренирует пальцы работа на бизибордах. Это панели с различными устройствами для тренировки мелкой моторики – такие же, какие делают для детей. Например, можно тренироваться завязывать шнурки или продевать их в специально сделанные отверстия.

Для восстановления работы пальцев подходят многие занятия: лепка из глины или пластилина, собирание кубика Рубика, упражнения с резиновыми кольцами и шариками. Также для восстановления после инсульта нужны эспандеры — пружинные или эластичные. Они помогают разрабатывать кисти и пальцы.

Для восстановления движений кисти подходит тренажер «Машинка». Это несколько пластин с фиксаторами для руки, роликами и пружинами. Элементы соединены шарнирами, так что кистью можно двигать по-разному и регулировать нагрузку на неё. При занятиях с «Машинкой» работают мышцы, ответственные за разгибание ладони и пальцев. Также нагрузку получают суставы локтя и плеча.

Более усовершенствованный тренажер — роботизированная перчатка. Управляют ею при помощи компьютерной программы, позволяющей задавать нагрузку и режим работы.

Для суставов

Важно нагружать не только кисть, но также мышцы и суставы локтя, и предплечья. Для этого подходит велосипед с ручным приводом. У него педали вращают руками. Блочный тренажер предназначен для поднимания руки тросиком на ролике. Обычно при инсульте неподвижной становится одна рука, а второй, здоровой, человек помогает себе выполнять упражнения на блоке. Также для суставов хорошо использовать растягивающиеся эспандеры пружинного типа.

Суставы работают при занятиях на любых тренажерах. Чтобы восстановление было более эффективным, дополнительно нужно делать лечебный массаж.

Для ног

Чтобы восстановить подвижность, необходимо тренировать ноги. Для этого подходят прежде всего велотренажеры и беговые дорожки. Велотренажер требуется не обычный, используемый для фитнеса, а так называемый манупед. Это платформа или стойка с педалями и рулем. Беговая дорожка для реабилитации обязательно имеет поручни безопасности. На ней не нужно бегать — начинать нужно с медленной ходьбы, постепенно увеличивая скорость.

Если человек испытывает трудности при ходьбе, не может поддерживать себя в вертикальном положении, быстро устает, стоит использовать ходунки. Они обеспечивают устойчивость и позволяют ходить сколько угодно в течение дня, что нужно большинству пациентов после инсульта.

Для ходьбы нужно держать равновесие. После инсульта это бывает очень сложно. Поэтому можно использовать надувную подушку. Чтобы сидеть на ней, тоже нужно равновесие, так что это тоже тренировка.

Когда человек уже более или менее уверенно ходит, улучшить и усилить эти навыки можно на степпере, имитирующем подъем по лестнице, или на эллиптическом тренажере, дающем комплексную нагрузку.

Мышечная электромиостимуляция

Эта процедура показана при парезах или параличах.

Для восстановления двигательных функций рук пары электродов ставят на предплечье — там, где проходят лучевой, локтевой и срединный нервы. Через электроды пропускают ток с частотой 0,5 Гц поочередно на лучевой и локтевой со срединным нервы. Импульсы длятся не больше 1 мс, а время между ними – до 2 секунд. Сила тока не превышает 5 мА. Вся процедура продолжается от 5 до 9 минут.

Для стимуляции ног электроды ставят в области малоберцового и большеберцового нервов. Процедура происходит аналогично миостимуляции рук.

Для миостимуляции нужен специальный аппарат. Чаще всего его применяют в стационаре. Курс длится 10 – 14 дней при ежедневном проведении процедур.

Когда можно начинать тренировки?

Для успешного восстановления после инсульта важны первые часы и дни, когда проводятся интенсивные терапевтические мероприятия в условиях стационара. Если пациента удалось стабилизировать, начинать реабилитацию нужно уже с 5 дня. Рекомендации должен дать врач с учетом состояния больного и тяжести полученных поражений. Начинают восстановление с массажей и легкой гимнастики. Нагрузка в первые дни должна быть минимальной. Сначала тренировки с использованием специализированных аппаратов проводят в условиях стационара. Делать это начинают с 8 – 10 дня после инсульта. В домашних условиях можно приступить к тренировкам через 2 недели после приступа. Но всегда важно учитывать состояние пациента и выполнять рекомендации врача. Схему занятий должен разработать специалист-реабилитолог. Главное в тренировках — их регулярность с постепенным увеличением сложности и нагрузки.

Что важно знать при реабилитации после инсульта

Без тренировок невозможно восстановить функции рук и ног полностью. Это действительно так. Нельзя отступать и считать, что всё кончено. Специальные аппараты, гимнастика, ЛФК, массаж в комплексе помогают вернуться к нормальной жизни после инсульта. Также нельзя слишком рьяно заниматься. Примерно у половины больных случается повторный инсульт, так что после первого надо быть очень осторожным.

Если больной отмечает позитивные изменения в своем состоянии, ни в коем случае нельзя бросать тренировки. Нужно заниматься, чтобы закрепить результат. Если бросить на этом этапе, то очень быстро наступит регресс, после которого восстановиться будет намного сложнее, чем если бы человек занимался без перерыва.

Также важно помнить, что вредные привычки усиливают риск повторного инсульта и снижают эффективность реабилитации.

В восстановительный период важно вести максимально активный образ жизни, стараться включаться в любую доступную деятельность.

Альтернативные варианты

Помимо работы на тренажерах нужно использовать и другие способы реабилитации. Можно выполнять упражнения рядом со шведской стенкой, на перекладине, на брусьях, с гимнастическим мячом. Конечно, это не спортивные упражнения, а самые простые: приседания держась за поручни, длительное стояние у опоры, удержание веса или отклонение от перекладины, лежание на животе или на спине на гимнастическом мяче.

Важно работать над мелкой моторикой: перебирать мелкие предметы, застегивать пуговицы, завязывать шнурки. Можно заниматься рукоделием, читать, рисовать. Очень важно гулять и общаться с другими людьми. Всё это способствует скорейшему восстановлению.

Курс реабилитации после инсульта занимает не менее 6 месяцев. И это должны быть месяцы интенсивной работы.

ТОП тренажеров после инсульта

Желательно использовать разные аппараты для восстановления двигательных функций. Они воздействуют на разные группы мышц и суставов и помогают восстановиться комплексно.

Наиболее эффективны:

- Бутон – это перчатка на опоре, в ней фиксируют пальцы, можно регулировать нагрузку на них. Тренажер помогает развивать двигательную активность и координацию пальцев.

- Манупеды – это велотренажеры, бывают обычными или с принудительным вращением, есть разные варианты изменения нагрузки.

- Шагоног – приспособления для имитации ходьбы для лежачих больных.

Выбор тренажеров очень большой. Многие из них можно использовать дома. При выборе нужно ориентироваться на состояние пациента, его возможности и потребности.

Описание

РУ № РЗН 2017/6530 от 25 августа 2023 г.

Приказ № 928Н: «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» – номенклатурный код медицинского изделия:

Приказ № 90Н: «Борьба с ССЗ» – номенклатурный код медицинского изделия:

Приказ № 1705Н: «Реабилитация» – номенклатурный код медицинского изделия:

Приказ № 788Н: «Реабилитация» – номенклатурный код медицинского изделия: 324120

Используется при реабилитации пациентов с повреждениями головного и спинного мозга, при восстановлении моторики рук после перенесенных операций и травм.

Принципы работы:

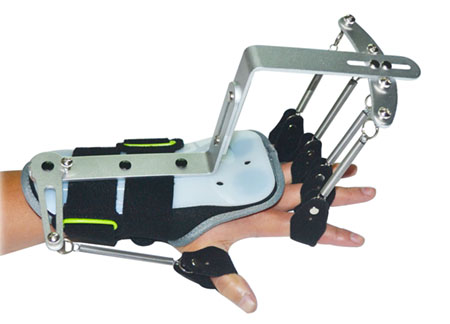

Комплекс «Аника» включает в себя перчатку и программное обеспечение, устанавливаемое на ПК. На тыльной стороне кисти, предплечье и дистальных фалангах пальцев имеются датчики положения в пространстве, фиксирующие движения и передающие информацию о них в программу.

Комплекс эффективен:

- Восстановлении моторики рук после перенесенных заболеваний и травм;

- ДЦП;

- Болезни Паркинсона;

- Реабилитации после инсульта.

Этапы работы:

- 1.Первый этап — диагностика.

- Второй этап — реабилитация.

- Третий этап — контроль,

- Сбор данных, диагностика;

- Подбор индивидуальной программы, уровня сложности;

- Мотивация пациента в игровой форме;

- Сбор информации о прогрессе, корректировка программы лечения в реальном времени;

- Вся информация о процессе лечения сохраняется на сервер;

И что самое интересное, «Аника» воплощает в себе концепцию дистанционной реабилитации, так как имеет серверную версию, что позволяет выдать пациенту перчатку для домашнего использования, ведь весь процесс занятий и их результаты будут сохраняться на сервере и врач сможет дистанционно следить за процессом и корректировать лечение с учётом статистики восстановления пациента.

- Перчатка «Аника» выпускается в нескольких размерах, в т.ч. есть детский — для детей от 3-х лет;

- «Аника» имеет европейский сертификат качества.;

- Тканевое основание перчатки изготовлено из специализированного материала устойчивого к износу;

- Все датчики отсоединяются от тканевого основания, которое можно постирать и обработать дезинфицирующими средствами.

Изучается объем пассивных и активных движений пальцев, запястья и предплечья. Итоговые результаты исследования сохраняются. Программа

анализирует эту информацию и выявляет возможности пациента.

На основе полученных данных предлагаются упражнения разной сложности. Комплекс использует зрительную обратную связь: весь процесс отражается на мониторе в реальном времени, поэтому пациент может следить за правильностью выполнения задач. При этом врач в режиме реального времени получает объективную и точную информацию обо всех действиях пациента. Это позволяет гибко настраивать программу и подбирать наиболее подходящий для конкретного случая комплекс упражнений. Упражнения проходят в вовлекающем игровом формате – это обеспечивает необходимую мотивацию к многократному повторению целевых движений и повышает эффективность реабилитации.

корректировка реабилитационного процесса.

Информация о процессе реабилитации сохраняется в программе, поэтому врач может использовать ее, чтобы контролировать лечение и при необходимости оперативно вносить в него корректировки. Предусмотрена возможность удаленного взаимодействия со специалистом медицинского учреждения. В этом случае программа сохраняет информацию на сервер статистики, которым в любое время может воспользоваться врач.

Простота и удобства для врача и пациента.

Программное обеспечение «Аники» можно скачать из облака и установить на любом компьютере. Интерфейс удобен и понятен, а настройки очень точны: можно включать и выключать разные пальцы; выбирать игры, которые формируют строго определенные двигательные паттерны; регулировать сложность выполнения заданий.

Регулируя настройки и выбирая новые, более сложные игры, мы демонстрируем пациенту его успехи, что позволяет поддерживать высокий уровень мотивации и стремление к новым достижениям. Это чрезвычайно важно при работе с детьми или с людьми, перенесшими инсульт.

Подытожим, что же такое «Аника»:

Перчатка с датчиками движения + специализированное ПО.

Решаемые задачи и преимущества:

* Внимание! Внешний вид изделий может иметь незначительные отличия от изображения, представленного на сайте, по цвету, форме, размеру или другим параметрам. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию отдельных деталей и узлов, не ухудшающие качество изделия и не влияющих на его свойства.