- Театр

- Образование

- Происшествия

- Cancel

у мальчика было четыре глаза: «Мой брат умер» А.Балабанова в Театре Наций, реж. Максим Соколов

Наебалово — самое первое и самое верное определение, приходящее в голову по поводу данного мероприятия, но #бабушкатыжекритик, поэтому стоит ограничиться эвфемизмами: шарлатанство, халтура, лажа… Из фактического полуторачасового хронометража (при заявленных двух часах) сначала коротенько, минут на сорок (и это надо понимать буквально) задвигают в нижнем фойе Нового пространства лекцию о творчестве Балабанова, причем о формате вечера пришедшие (по недешевым, между прочим, билетикам) узнают только на месте; далее следует перерыв и за ним «видеоинсталляция» уже в верхнем фойе (ну как «инсталляция» — на полу установлен арт-объект, конструкция, напоминающая, что «Мой брат умер», как и предыдущая «Молодость» —

— относится к общему проекту «Слой», плюс видео на мониторах, где вдова Балабанова чуть подробнее рассказывает о замысле его последнего сценария, завершенного будто бы за день до смерти; и наконец 35-минутная обещанная «перформативная читка», то есть действительно читка, только что без листков в руках, скверно театрализованная (братья-«два в одном»-кружатся в обнимку…), в сочетании с убогой опять-таки «мультимедией», кроме того, вместо обозначенного заранее в составе Сергея Волкова за главного героя «читал» Илья Гененфельд, против которого я ничего не имею (и с интересом наблюдаю за ним со студенческих работ в ВШСИ), но предпочел бы все-таки Волкова увидеть. Впрочем, дело не исполнителях, и даже не в беспомощной режиссуре. Некоторое время назад я подробно именно в балабановское сценарное наследие (включая нереализованные замыслы на уровне синопсиса) погружался, обнаруживая, что смысловой, да и в целом художественный объем они получают только на экране:

А среди интеллигентских благоглупостей лекции проскакивало, что Балабанов театра не любил, и, дескать, парадоксально, что его последний сценарий находит воплощение на сцене… однако при таком воплощении немудрено понять, за что Балабанов не любил (если действительно не любил) театр! По сюжету один из двух братьев-двойняшек родился мертвым, а второму, выжившему, досталось четыре глаза, которыми он, правда, сам ничего не видит, за него видит сидящий у него в голове брат; отец сразу же бросил мать с новорожденными и, будучи небедным человеком, мало помогал впоследствии, мать умирает, герой женится, но жена изменяет ему… с отцом, и с помощью «зрячего» мертвого брата герой убивает обоих, после чего «прозревает», отбывая в колонии приговор; где берет из тюремной библиотеки Лескова, которого очень любил мертвый (теперь уже во всех отношениях) брат, хотя сам он читать не умеет, он же был слепым от рождения, и просит сокамерника прочесть… Используются цитаты из «Запечатленного ангела» и, может быть, что-то еще — но в подобном виде (а при минимальном подъеме рядов только с первого еще что-то можно рассмотреть, с остальных не видно нихуя…) даже с оглядкой на лекцию (и уверения, мол, сценарий вмещает в себя «всего Балабанова от «Про уродов и людей» до «Я тоже хочу») и «видеоинсталляцию» (рассказ вдовы, как в Сербии они увидели по телевизору ток-шоу, куда приводили реального четырехглазого мальчика…) фантасмагорическая «парабола» отдает жуткой пошлятиной; а ключевой символический образ «перформанса» — куски пластикового «льда», который артисты всю дорогу крошат на еще более мелки обломки — пугает разве что риском получить отлетающим от задника осколком в глаз… и в той или ной степени (хорошо если не в полной мере) судьбу героя разделить.

Все отзывы о спектакле «Читка пьесы «Мой брат умер» А.Балабанова»

Постановка — Продюсерский проект фестиваля «Любимовка»

7

ЕЛЕНА ТЮРИНА

19 отзывов, 49 оценок, рейтинг 6

19 января 2025

Хорошо

Хороший сильный, но депрессивный

Сергей Волков великолепен

Перед спектаклем лекция и видео

Начало рассадки в зале 19.45

Конец 20.45

0

0

«Мой брат умер». А. Балабанов.

Новое пространство Театра Наций.

Режиссер Максим Соколов, художник Анастасия Юдина, композитор Николай Комягин.

В Новом пространстве Театра Наций стартовал проект «Слой», кураторы которого — театровед Оксана Ефременко и художник Анастасия Юдина — предложили режиссерам изучить фактуру времени через разные виды искусства. В этом смысле само слово «слой» можно интерпретировать как образ недавнего прошлого, на которое предлагается посмотреть сегодняшним взглядом — уже с дистанции. В этом сезоне предметом исследования стало кино: режиссеры на театральной почве изучают кинотексты и фильмы знаковых авторов. В марте вышла постановка Галины Зальцман, впереди премьера Артема Терехина, а открыл программу в конце февраля спектакль Максима Соколова «Мой брат умер» по последнему сценарию Алексея Балабанова, дописанному им за три дня до смерти.

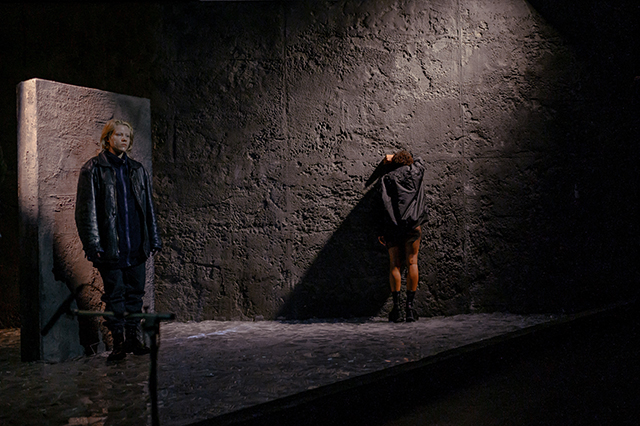

Сцена из спектакля.

Фото — Иван Пономаренко.

В фойе второго этажа Нового Пространства расставлены стулья — проект междисциплинарный, и чтобы углубиться в тему, кураторы предложили сопровождать первые показы лекциями специалистов. Так, на премьере о параллелях современного театра и мира Балабанова рассказывали петербургские театроведы Алексей Исаев и Юлия Клейман. Помимо лекций в программу вечера также входит видеоинсталляция, а сам спектакль обозначен как «перфочтение сценария». Один из премьерных показов прошел в 65-й день рождения Балабанова, по этому случаю гостями стали коллеги и друзья режиссера, а спикерами на фоне монумента проекта «Слой» — художник и жена Балабанова Надежда Васильева, продюсер Сергей Сельянов и главный редактор журнала «Сеанс» и балабановед Василий Степанов.

Они вспоминали, как познакомились с режиссером и начали работать вместе. Васильева, например, рассказала, что во времена, когда снимали его ранние фильмы, было не найти ни ткани, ни красок, а вещи собирали по знакомым. А еще, что у Балабанова «все фильмы об этом — о человеке, который один… даже если у него есть брат». Надежда Васильева оказывается проводником в мир режиссера, и дальше — на видео, что транслируется в фойе после встречи, — мы бродим вместе с ней по коридорам санатория в Сестрорецке, в котором Балабанов написал свой последний сценарий.

Елизавета Мартинес Карденас.

Фото — Иван Пономаренко.

Герой этого лаконичного текста Петя — один из выживших близнецов, четырехглазый и слепой. Лучше всего историю описывает его реплика, добавленная в перфочтение Соколовым: «У меня в голове мертвый брат, который все видит». Мертвый брат — Иван — выбирает брату живому и жену, и литературу, а в какой-то момент начинает полностью управлять его волей. В одной из частей видеоинсталляции Васильева рассказывает, откуда у Балабанова возникла история про четырехглазого мальчика: как-то в гостинице они случайно наткнулись на программу по телевизору, «…и вот пришла мать на передачу с сыном, и этого мальчика показывали, и у него четыре глаза. Леша застыл, его не оторвать было от телевизора. Дальше мы уехали, но этот мальчик с четырьмя глазами вырос в это».

В начале спектакля Соколов объединяет два документа: на стену проецируются кадры коттеджа, в котором умер Балабанов, и звучит голос из интервью с ним, где режиссер рассказывает о своем хулиганском детстве. Как подкладывал бомбочки в железные урны, делал рогатки и стрелял по воробьям — одного даже убил и похоронил, поставив крестик. Тема кладбища и гибели сопровождает весь спектакль, но не в бытовом ключе, а в надмирном — мерцающий образ, как в фильмах самого Балабанова.

Сцена из спектакля.

Фото — Иван Пономаренко.

Сценарий с таким заголовком неизбежно вступает в диалог с другими каноничными сюжетами — библейским про Каина и Авеля и балабановским же «Братом». В киносценарии звучит и цитируется Николай Лесков: по тексту разлиты отрывки из «Запечатленного ангела», в финале кусок из «Соборян». Максим Соколов тасует Лескова, в частности, «Соборянами» он не заканчивает, а начинает, только отрывок здесь другой — про Каина и Авеля: как один брат начинает повелевать другим, заползает в душу; какое нужно зрение, чтобы отличить добро от зла? Соколов берет из Лескова больше — в сценарии может быть несколько предложений, в спектакле же он часто звучит дальше, мощнее укутывая своим слогом и настроением.

Вслед за Балабановым авторы спектакля исследуют тему современного героя. С предельной бережностью, уважением к режиссеру и той самой временной дистанцией изучают, как сегодня звучит эта история. Текст со всеми эпизодическими персонажами разбит на четырех актеров: Илью Гененфельда (в состав с ним играет Сергей Волков), Григория Артеменко, Елизавету Мартинес Карденас и Анну Соколкову; у трех из них сразу по несколько ролей, между которыми они ловко переключаются. Пятым за границей сцены у пианино с открытой декой — композитор Николай Комягин, вокалист Shortparis. Формат перфочтения позволяет услышать чистый текст и внятно рассмотреть молодых артистов, каждый из которых может стать лицом нашего времени, — но надо ли…

Братья обнимают друг друга крепко, в единении, словно сиамские близнецы. Оставшийся живым брат Петр — Илья Гененфельд — устало равнодушен и тих, но собран, словно наэлектризован. Иван — Григорий Артеменко, умерший телом, но живущий в голове брата, — наоборот, горячечный и эмоциональный. Он говорит, улыбаясь теплой добротой, как блаженный, его голос вкрадчивой хрипотцой похож на голос балабановского актера Виктора Сухорукова. Отсылки к «Брату» будут возникать и дальше, но намного интереснее диалог, в который вступает спектакль с автором текста.

Григорий Артеменко.

Фото — Иван Пономаренко.

Петя тащит Ваню на себе — они идут по битому пластиковому льду, что ломко хрустит под ногами. В этом решении Анастасия Юдина отталкивалась, возможно, от ремарки сценария «по реке шел лед». Образ прозрачно-хрупкого, но при этом губительного — один из центральных в «Запечатленном ангеле» Лескова, где старообрядец пробирался к иконе над бурным ледоходом, рискуя сорваться и умереть. Актеры набирают в ладони осколки и бросают в стену во время выстрелов.

В привычном для Юдиной монументальном минимализме на сцене — длинная бетонная стена, смыкающаяся углом в центре, перед ним плита. Такая простая, казалось бы, конструкция, но при сложном свете создается иллюзия обратной перспективы. Свет — его Соколов делал сам — превращает Новое Пространство с его деревянной двускатной крышей в подобие храма. На щербатые серые стены изредка транслируется проекция, но никаких украшательств нет — аскетичность здесь особенно органична, это вообще очень чистый спектакль. Монументальность свойственна как сценографии Юдиной, так и режиссуре Соколова: актеры замирают скульптурно, в статичных молчаливых мизансценах они выстроены, как на иконе. И на этой иконе Иван, опираясь, как на трон, на могильную плиту, руководит и задает путь живому брату. Они были вместе, но один возвысился и приказал убить — юродивый обратился в дьявола.

Сцена из спектакля.

Фото — Иван Пономаренко.

В театральную работу встроена кинематографичность особого характера — режиссер добавляет документальное видео, снятое как специально для спектакля, так и архивное. В лирической сцене свидания Петра с девушкой под звучащую «Мою звезду» Вячеслава Бутусова на стену транслируются кадры с видом советской Костромы (Балабанов хотел снимать фильм в этом городе). Светлое и безмятежное настроение видео идет в контрапункт песне, рифмующейся со сценарием: «Лучи звезды меня не греют, она ведет меня на крайний север». Рядом с лирикой и боевик — в сценах убийства Иван рассудительно строг, он обыденно и холодно дает приказы брату: бей, забирай пистолет, передерни затвор.

Одиночество Петра в сцене прозрения подчеркнуто триединством его тени на стене. Что видит он, впервые открыв глаза, — что рядом нет никого. Но это уже не балабановский романтик-одиночка, а покинутый всеми убийца. Трансформация образа героя, совершившего насилие, как перекличка с тем же «Братом»: история менее удачная для персонажа с точки зрения тела и более удачная в плане жизни его души и последующего возможного раскаяния. В финале сценария Петр в тюрьме слушает отрывок из «Соборян». В перфочитке — финал другой: сидя у могильной плиты в окружении тел убитых, герой читает окончание «Очарованного странника», сцену в монастыре — про монаха, что в мирное время «войну пророчествовал» и все на нее собирался.

Сцена из спектакля.

Фото — Иван Пономаренко.

Песня Бутусова звучала ностальгически, а композитором перфочитки стал голос нашего времени — скорбный и честный. Комягин оставляет инструмент и забирается в пространство сцены отпеть эту мятежную душу. «Мы будем ранками, Христа огранками» — чистый звук поднимается к сводам Нового Пространства. Музыка здесь — тот самый мост через ледоход.

Сценарий «Мой брат умер» был закончен Алексеем Балабановым за три дня до смерти. Это история о слепом парне, который видит глазами умершего брата, а его прозрению предшествует цепочка событий в духе романов Федора Достоевского и Николая Лескова. Команда постановщиков остановила свой выбор на жанре перформативной читки, чтобы услышать и прочувствовать балабановский язык на сцене. Композитором проекта стал Николай Комягин, создавший специально для постановки несколько музыкальных произведений.

«Через последний текст Алексея Балабанова мы пытаемся пройти или, по крайней мере, нащупать путь последнего героя отечественного кинематографа. Узнать, понять, возможно, предугадать его черты, которые можно разглядеть в сегодняшнем дне, только если знать исходник», — говорит режиссер Максим Соколов.

«Мой брат умер» стал первым мероприятием в большой программе «Слой», посвященной исследованию кинотекстов в Новом Пространстве Театра Наций.

Перед спектаклем состоится лекция «Киноязык Балабанова: запечатленное время», лектор София Агамалян.

Вселенная Алексея Балабанова воплощает сложные процессы социальной и культурной трансформации российского общества, исследует вопросы постсоветской идентичности, моральных дилемм и кризиса ценностей. Рассмотрим художественный стиль режиссера, сочетающий элементы реализма и поэтики, особую искренность и правдоподобие в индивидуальной манере визуального повествования.

София Агамалян: исследователь психоанализа кино, социолог МГУ им. М. В. Ломоносова, магистр психологии НИУ ВШЭ

Культовый режиссер Алексей Балабанов ушел из жизни в 2013 году, за три дня до смерти успев окончить новый сценарий под названием «Мой брат умер». Несколько месяцев назад в Новом пространстве Театра Наций на Страстном бульваре сценарий обрел новую жизнь — в рамках проекта «Слой» его поставил режиссер Максим Соколов. Роль главного героя Пети в разных составах играют Илья Гененфельд и Сергей Волков. Сразу же оговорюсь, что в увиденном мной спектакле играл Сергей Волков.

Балабанов писал сценарии в форме, принятой в СССР, которая отличается от американской записи. Хотя она тоже фиксирует события, которые будут происходить на экране, сама по себе такая запись более литературна, и в советское время публиковались сборники таких киносценариев (некоторые из них стоят у меня на полках).

Сюжет несостоявшегося фильма «Мой брат умер» можно пересказать, но, как всегда у Балабанова, большое значение имеет метафорическая вязь событий и детали, разбросанные по тексту. Есть два брата, Ваня (Григорий Антипенко) и Петя (Сергей Волков), которые родились одновременно, и один умер, а второй остался жить, но слепым. При этом умерший брат сопровождает Петю, оберегает его и живет в его голове, видит вместо него и читает книги, причем больше всего ценит Лескова.

Мать? Она находится в психиатрической лечебнице. Отец? Откупился деньгами и исчез. Прочие тени внешнего мира представлены в основном женщинами разного возраста. А потом мертвый брат подталкивает живого совершить убийство…

Режиссер поставил задачу по максимуму сохранить авторский текст, то есть озвучить в том числе и выражения вроде «он сказал», которые уместны при чтении, но на сцене редко звучат естественно. И как будто этого мало, цитаты из Лескова, которые Балабанов внес в сценарий, были расширены, а ведь Лесков — писатель с невероятно сложным и своеобычным языком. Еще одной проблемой было выстроить спектакль таким образом, чтобы он получился вполне балабановским и не производил впечатления чего-то инородного. И Максим Соколов сумел преодолеть все эти сложности, создав завораживающее, минималистичное, многоуровневое зрелище.

Наибольшая нагрузка при этом легла на актеров — Сергея Волкова, Григория Антипенко, Елизавету Мартинес Карденас и Анну Соколкову, но особенно — на Сергея Волкова, который в роли слепого брата снова доказал, что является одним из лучших наших актеров и растет дальше, покоряя новые вершины. Из декораций присутствуют темный угол, плита, похожая на обелиск без имени, и битое стекло на сцене: ледоход на Неве, упоминаемый в тексте, осколки разбитых грез, осколки жизней, — той, которая была и той, которой не было.

Нынешние показы немного отличаются от премьерных: например, в первых показах участвовал композитор Николай Комягин с живой музыкой (теперь она присутствует в записи). Сейчас спектакль фактически состоит из трех частей. В верхнем фойе, пока собирается публика, сначала на экранах проигрывается фрагмент интервью вдовы режиссера Надежды Балабановой, в котором она рассказывает историю создания сценария. Среди прочего можно узнать, что отправной точкой стало телешоу, которое Балабанов увидел, когда приехал в гости к Эмиру Кустурице.

Затем зрители проходят в зал, и начинается собственно спектакль, который длится около часа. Заключительной частью должна была стать лекция «Разные формы ловушек «балабановщины», но в тот день лекторша заболела, и вместо лекции состоялся обмен мнениями между зрителями и актерами, в ходе которого артисты также отвечали на вопросы. Как завершающая часть вечера это оказалась очень удачная идея, потому что в сценарии Алексея Балабанова есть что обсудить и есть над чем подумать. Жизнь, смерть, судьба человека, светлая и темная его стороны и еще множество тем вместились в этот сравнительно небольшой текст, и хорошо, что он живет на сцене в таком исполнении, приоткрывая еще один уголок авторской вселенной.

Фото с сайта театра