14.08.2017

Порой истории, которые звучат из уст людей, уже перенесших ту или иную манипуляцию, помогают пациентам найти ответы на самые простые вопросы и обрести веру в выздоровление. Именно поэтому мы попросили одну из наших пациенток рассказать свой случай лечения макулярного разрыва сетчатки. И она любезно согласилась это сделать. Ниже приводим рассказ Нины в оригинале от первого лица.

Появление проблемы

Проблемы со зрением меня никогда особо не беспокоили — в свои 65 иногда пользовалась очками для чтения. Но, как говорил мой врач, все это вполне вписывается в картину возрастных изменений. В последнее время начала замечать, что зрение немного ухудшилось. Расценив это как очередную возрастную проблему, я записалась на плановый прием к офтальмологу.

Прием был назначен через 2 недели, поэтому я продолжила заниматься своими обычными делами. И совершенно нечаянно обратила внимание на странную вещь. Играла с внуком в парке. Как это иногда бывает, зачесался левый глаз. Я его закрыла ладонью и в ужасе поняла, что правым глазом вижу все, кроме внука, который стоит прямо передо мной. Открыла левый — и вот он, Сашка, мне улыбается.

Значит, проблема гораздо серьезнее, чем я думала. Вот это да! По очереди закрывала то один, то второй глаз и понимала, что именно правым не вижу светофора, здания или прилавка в магазине, которые находились прямо напротив меня. Почитав информацию в интернете, распереживалась еще больше — оказывается, существует столько опасных болезней. Например, макулярная дегенерация — недуг, так или иначе, ведущий к слепоте.

Вот что сказал доктор

Визит в глазную клинику был как раз запланирован на следующий день. Мысли по дороге туда были, прямо скажем, не радужными. Доктор меня внимательно выслушал, осмотрел и, действительно, предположил макулярную дегенерацию. Для уточнения было нужно пройти ряд обследований, в том числе сделать флуоресцентную ангиографию.

После ее выполнения доктор сказал, что у меня действительно есть дегенерация, но на очень ранней стадии. И что существенно повлиять на зрение она не может. Проблема вдругом — у меня нашли разрыв сетчатки, из-за которого и исчезло 75% центрального зрения. Уже потом я узнала, что главная часть сетчатки — это желтое пятно или макула. Эта область отвечает за основное, центральное зрение. Хорошая новость была только одна — зрение можно частично восстановить с помощью операции.

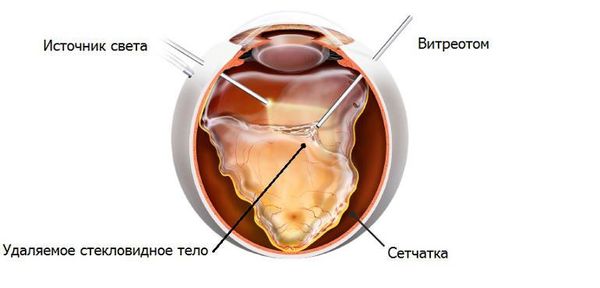

Специалист объяснил, что операция называется витрэктомия. Она заключается в том, что хирург удаляет прозрачное внутреннее содержимое глаза, взамен вводит туда специальный газ. И еще одна неприятная новость — после операции нужно будет 7 дней лежать лицом вниз. Это нужно, чтобы пузырек плотно прилегал к сетчатке, и разрыв за это время зажил. Но как? Я же живу одна! Это нереально сделать! Такие мысли лихорадочно проносились в голове.

На хирургическое вмешательство я в итоге согласилась — потерять зрение мне хотелось еще меньше, чем неделю лежать в странной позе. Полное восстановление, конечно, невозможно. Но вероятность улучшения на 25-30% была высока.

Как я готовилась

Сама мысль, что целую неделю я буду беспомощно лежать, вгоняла меня в депрессию. Старение и болезни всегда воспринимаются тяжело. Врач сказал, что по необходимости вставать будет можно. При этом важно, чтобы подбородок всегда был прижат к груди. Через несколько дней я взяла-таки себя в руки и решила подготовиться. Вот, что я успела за это время продумать и сделать – возможно, кому-то мой перечень будет полезен:

- На прикроватную тумбочку поставила все необходимые гигиенические средства и лекарства для сердца и давления, которые принимаю постоянно. Рядом расположила несколько бутылок питьевой воды на первое время.

- Сын предложил интересное решение — расположить на полу рядом с кроватью телевизор. Положили его плашмя, чтобы я иногда могла посмотреть что-то для развлечения.

- Дети загрузили на телефон большое количество аудиокниг — как оказалось, впоследствии именно они меня и спасли от скуки.

- Микроволновую печь поставила на кухонный стол — так я смогла пользоваться, ею не отрывая подбородка от груди.

- Продумала несколько вариантов домашней одежды, которую легко и удобно одевать.

Какой получился результат

Сама операция прошла быстро и безболезненно. Обезболивание было местное, дополнительно в вену вводили успокоительные и обезболивающие лекарства. Меня понаблюдали до вечера, после чего дети забрали меня домой. Самым сложным для меня в послеоперационном периоде было то, что с людьми приходилось общаться, не глядя им в глаза.

Еще очень затекала спина и шея, иногда ощущения были прямо скажем болезненными. Хорошо помогал ибупрофен, нимесулид или парацетамол. Первые дни было морально очень тяжело, но потом я привыкла, настроилась на положительный результат и пыталась просто жить. Остаток времени прошел почти незаметно. Потом контрольный осмотр доктора, вердикт, что все хорошо и сетчатка отстраивается.

Теперь, конечно, многие опасения вызывают у меня улыбку. Но я очень понимаю волнения людей, которым только предстоит такая операция. Именно поэтому решила поделиться своей историей — может быть кому-то это поможет настроиться на выздоровление.

Комментарий специалиста

Действительно, макулярные разрывы сетчатки — это серьезная патология, требующая срочного оперативного лечения. Операция витрэктомия, как правило, хорошо переносится пациентами и имеет небольшое количество осложнений. Послеоперационное позиционирование — важная часть лечебного процесса. В таких обстоятельствах именно неукоснительное соблюдение пациентом рекомендаций врача помогает быстро восстановиться и хотя бы частично вернуть утраченное зрение.

Все интересующие вас вопросы можно задать любому из сотрудников нашего центра.

Дата публикации 5 октября 2022Обновлено 6 октября 2022

Определение болезни. Причины заболевания

Разрыв сетчатки (Retinal tear) — это повреждение тонкой внутренней светочувствительной оболочки глаза, которая создаёт зрение. В большинстве случаев он возникает, когда стекловидное тело истончено или плотно крепится к сетчатке и при отслойке тянет её участок.

Макулярный разрыв сетчатки

Выделяют две противоположные по симптомам и лечению группы разрывов сетчатки: центральные (макулярные) и периферические.

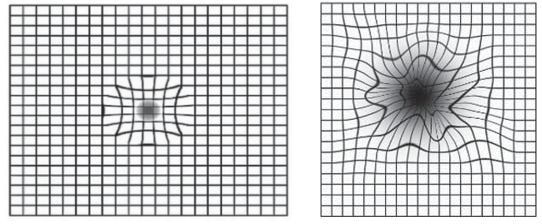

Если разрыв произошёл в центральной зоне, или макуле, то развивается метаморфопсия, при которой пациент видит предметы и линии искажёнными. Если процесс прогрессирует, то в середине поля зрения одного глаза возникает чёрное пятно — центральная скотома.

Макулярные разрывы в 80 % случаев односторонние. После 60 лет они встречаются у 3 из 1000 человек, чаще среди женщин [3].

Разрывы на периферии зачастую бессимптомны, но они опасны тем, что через дефект может затечь внутриглазная жидкость. Из-за этого отслаивается сетчатка и человек может ослепнуть.

![Разрыв сетчатки [19] Разрыв сетчатки [19]](https://probolezny.ru/media/bolezny/razryv-setchatki/razryv-setchatki-19_s.jpeg)

Разрыв сетчатки [19]

Факторы риска

Нельзя предсказать, у кого и когда произойдёт разрыв сетчатки, но можно выделить факторы риска, увеличивающие его вероятность:

- Пожилой возраст.

- Близорукость — риск отслойки сетчатки до 60 лет при миопии более 5 дптр составляет 2,4 % [15].

- Периферические витреохориоретинальные дистрофии — если на сетчатке есть тонкие места, то в них может произойти разрыв. Такое возможно при значительной физической нагрузке (при натуживании, сильном кашле, встряхивании тела и головы, наклонах с длительным пребыванием вниз головой), травме глаза, например при ударе кулаком и мячом, перепадах артериального давления [1].

- Семейный анамнез разрывов или отслойки сетчатки.

- Предшествующая операция на глазах [10].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы разрыва сетчатки

При центральном разрыве перед глазами появляется чёрное пятно. Разрывы в этой зоне могут быть расслаивающими, т. е. не на всю толщину, в таком случае зрение снижается постепенно, искажаются линии и объекты.

Пятно при центральном разрыве

Если разрыв небольшой и находится на периферии, симптомов может не быть. Часто такие разрывы случайно выявляют на профилактических осмотрах. Но если разрыв крупный, то в поражённом глазу могут внезапно появиться вспышки света, молнии, чёрные пятна или «мушки». Это выглядит так, будто кто-то трясёт перед лицом банку с перцем.

Если разрыв произошёл по сосуду, то возникает гемофтальм — кровоизлияние в стекловидное тело. При этой патологии или отслойке сетчатки зрение становится нечётким, появляются чёрные пятна или «шторка», закрывающая часть бокового зрения.

Разрыв сетчатки, как правило, выявляют у 50–70 % пациентов с обнаруженным кровоизлиянием в стекловидное тело и жалобами на чёрное пятно в глазу. В 7–12 % случаев разрыв протекает бессимптомно и его обнаруживают случайно, во время профилактического осмотра [2].

Патогенез разрыва сетчатки

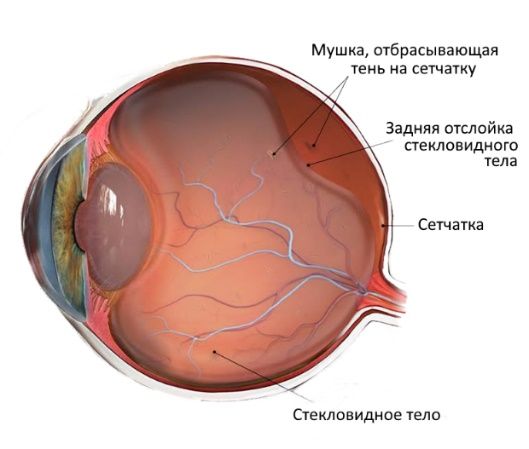

Патогенез периферических разрывов. Стекловидное тело — это прозрачное гелеобразное вещество, которое заполняет полость глаза изнутри, контактируя с сетчаткой по всей её поверхности. Гель при рождении плотно прикреплён к сетчатке, но с возрастом отделяется. Этот естественный процесс называется задней отслойкой стекловидного тела (ЗОСТ). В большинстве случаев он не доставляет каких-либо проблем, но у людей с более «вязким» стекловидным телом при отделении оно натягивается (это называется витреоретинальной адгезией) и сетчатка разрывается на периферии.

Отслойка стекловидного тела

Хотя разрывы на периферии сетчатки также могут возникать при травме, в большинстве случаев это происходит спонтанно из-за ЗОСТ. После образования разрыва жидкая часть стекловидного тела из витреальной полости перемещается в субретинальное пространство, формируя отслойку сетчатки.

Патогенез макулярных разрывов. Основную роль в этом случае играют радиальные волокна стекловидного тела, оставшиеся в этой зоне после ЗОСТ. Они создают на поверхности сетчатки плёнку и, постепенно сокращаясь, формируют округлое отверстие [3].

В американской литературе отдельно от понятия «разрыв сетчатки», который возник из-за витреоретинальной адгезии, выделяют понятие «отверстие». Это такой же разрыв, но развившийся из-за прогрессирующего истончения сетчатки. Появившиеся отверстия обычно небольшие и реже приводят к отслойке. Российские врачи, работающие по Международной классификации болезней, понятие «отверстие» не используют.

Классификация и стадии развития разрыва сетчатки

Макулярный разрыв

Макулярные разрывы можно разделить на две группы:

- сквозной — полный дефект на всю толщину сетчатки;

- ламеллярный (ЛМР) — повреждение только внутренних слоёв сетчатки с сохранением наружных [11].

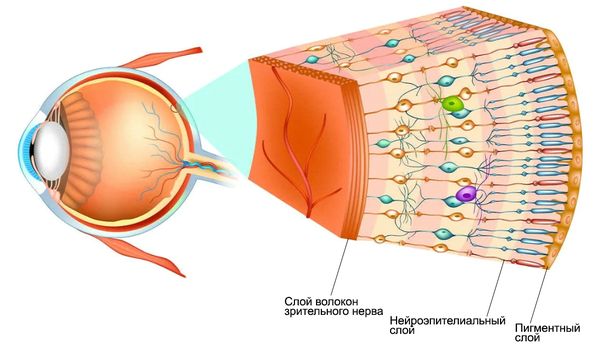

Слои сетчатки

Основные признаки ЛМР — неправильный контур центральной части макулы и наличие в ней полости с подрытыми краями (т. е. с потерей нижележащей поддерживающей ткани на краях) и видимым дефектом сетчатки. К дополнительным признакам относится разрастание ткани над сетчаткой и другие проявления, которые может интерпретировать только врач [12].

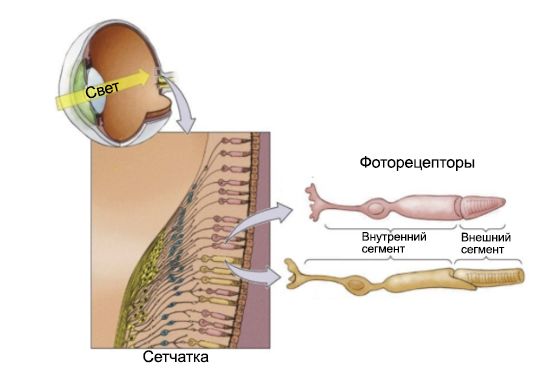

При ламеллярных разрывах, в отличие от сквозных, может долго сохраняться хорошее зрение. Но как только процесс затрагивает эллипсоидную зону (линию соединения между наружными и внутренними сегментами фоторецепторов) и наружную пограничную мембрану, острота зрения значительно падает [13].

Сегменты фоторецепторов

Выделяют первичные и вторичные макулярные разрывы (МР) [4]. К первичным приводит витреомакулярная тракция (ВМТ), при которой происходит задняя отслойка стекловидного тела. Такие разрывы ещё называют идиопатическими, так как до сих пор неизвестно из-за чего возникают нетравматические круглые отверстия в макулярной области [3].

Вторичные разрывы — это последствие глазных заболеваний, например макулярного отёка и шизиса (дегенеративного изменения сетчатки), травмы, выраженной миопии или хронической неоваскуляризации (патологического разрастания сосудов, ухудшающего зрение).

По размеру макулярные разрывы бывают малыми (≤ 250 нм), средними (250–400 нм) и большими (> 400 нм).

По состоянию стекловидного тела — с ВМТ или без неё.

Периферический разрыв

Периферические дефекты сетчатки разделяют на несквозные и сквозные:

- Несквозные:

- истончения и эрозии сетчатки;

- атрофические ретинальные отверстия.

- Сквозные:

- Разрыв сетчатки с «крышечкой» — может быть связан с развитием ЗОСТ. В этих случаях на отслоившейся задней гиалоидной мембране нередко видна «крышечка» — оторвавшийся участок сетчатки.

- Клапанный разрыв сетчатки — при осмотре выглядит как подковообразный дефект сетчатки, «язычок» клапана двигается при движении глаза.

- Отрыв сетчатки от зубчатой линии — происходит при травмах головы, ушибах и сотрясениях.

- Ретинальный диализ — это разрывы за зубчатой линией из-за врождённых дефектов сетчатки преимущественно в нижне-наружных квадрантах. Встречаются в основном у молодых пациентов, отслойка прогрессирует медленно и незаметно [1].

Независимо от расположения все разрывы лечат хирургически: с помощью периферической лазерной коагуляции или витреоретинальной хирургии (при макулярных разрывах).

Стадии разрыва сетчатки

Согласно классификации Джона Гасса, выделяют четыре стадии макулярного разрыва:

- Стадия 1а — разрыва пока нет, но видна псевдокиста.

- Стадия 1б — сетчатка деформирована, её внешний слой немного отслаивается, но не повреждён.

- Стадия 2 — уже виден чёткий разрыв в форме овала или подковы, но он не больше 200 мкм.

- Стадия 3 — разрыв увеличивается до 200–400 мкм, сетчатка заметно деформирована.

- Стадия 4— виден округлый разрыв более 450 мкм, сетчатка резко деформирована.

Стадию разрыва определяют по результатам оптической когерентной томографии (ОКТ). От неё зависит выбор хирургического лечения макулярного разрыва [17].

Осложнения разрыва сетчатки

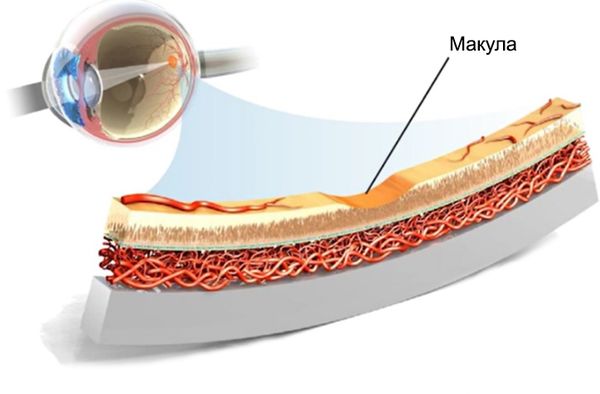

Макулярный разрыв может осложниться атрофией нейроэпителия, которая проявляется потерей зрения и чёрным пятном перед глазами. Если разрыв существует долго, то зрение очень редко восстанавливается.

Периферические ретинальные разрывы в 55–83 % случаев приводят к регматогенной отслойке сетчатки. Если вначале при локальной отслойке выпадают поля зрения на периферии, то при достижении макулы наступает полная слепота. Это осложнение составляет 5–9 % из всех причин инвалидности по зрению [16].

Макула

Регматогенная отслойка сетчатки развивается у 10–15 человек на 100 000 населения. Наиболее опасными считаются разрывы в верхних квадрантах: под силой тяжести отслойка сетчатки может достигнуть макулы за часы или дни и привести к слепоте. Без лечения 55 % пациентов полностью теряют зрение, у 36 % сохраняется только светопроекция — человек видит свет, но не всегда может указать, где находится его источник, а 9 % больных способны определить лишь движение руки у лица.

Также периферические разрывы могут осложняться кровоизлиянием в стекловидное тело. В 27 % случаев при этом снижается зрение и контрастная чувствительность, нарушается восприятие цветов и развивается косоглазие. В 5–7 % зрение утрачивается безвозвратно [14].

Диагностика разрыва сетчатки

При диагностике разрыва сетчатки проводится:

- Опрос и сбор анамнеза — врач уточняет наличие факторов риска и спрашивает, есть ли жалобы на ухудшение зрения, тёмные пятна перед глазами, вспышки света и молнии.

- Стандартное офтальмологическое обследование — проверяют остроту зрения (визометрия), выявляют искажения сеткой Амслера и исследуют периферическое зрение (периметрия).

- Осмотр глазного дна с широким зрачком, во время которого врач описывает, схематически зарисовывает или фотографирует все патологические изменения.

Восприятие сетки Амслера при разрыве сетчатки

Если обзор сетчатки ограничен из-за кровоизлияния, может потребоваться УЗИ глаза.

Макулярные разрывы видны и при офтальмоскопии, но для большей наглядности, а также чтобы уточнить размеры разрыва до и после операции, используется оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны [5][6].

Лечение разрыва сетчатки

Консервативного лечения разрыва сетчатки не существует — его устраняют только хирургически [2][3].

Лечение центральных разрывов

При макулярных разрывах выполняют витрэктомию. Это единственный способ восстановить утраченное зрение, операция успешна в 85–100 % случаев [3].

Витрэктомия

Операция проводится без разрезов с помощью трёх маленьких проколов, через которые подключаются инфузионная система, световод и витреотом — специальный полый инструмент с тонким лезвием, которым удаляют стекловидное тело. Чтобы лучше видеть остатки, в витреальную полость вводится Кеналог. Далее внутреннюю пограничную мембрану окрашивают и удаляют пинцетом, затем сквозной дефект закрывают. Последний этап — тампонада витреальной полости, чаще всего газовоздушной смесью. Она позволяет на время зафиксировать сетчатку.

Считается, что газовоздушная смесь дополнительно способствует закрытию разрыва — она создаёт поверхностное натяжение на границе раздела сред, не даёт жидкости проникать под сетчатку и устраняет отёк вокруг закрытого отверстия. В результате края разрыва сближаются, и макула восстанавливается [7].

Сейчас хирурги ищут наиболее щадящий способ лечения, поэтому многие оперируют по разным техникам, чтобы добиться наилучшего результата.

Одной из наиболее щадящих технологий считается PRP-терапия — хирургия с применением богатой тромбоцитами плазмы [9]. Её берут непосредственно перед операцией и вводят в полость глаза, закрывая макулярный разрыв. Фибриновый компонент плазмы удерживает тромбоциты в зоне разрыва, затем образуется и уплотняется сгусток. Потом излишняя жидкость удаляется, и сгусток закрепляется. Всё это приводит к формированию биосовместимого прочного 3D-каркаса, который помогает моноцитам, фибробластам и другим клеткам выполнять свою работу — заживлять рану. Плазма также богата факторами роста, которые улучшают заживление ран.

У PRP-терапии есть несколько преимуществ:

- процедура безболезненна и не требует особой подготовки;

- она проще в исполнении, чем формирование инвертированного лоскута;

- не требуется повторное вмешательство как при тампонаде силиконовым маслом;

- можно получить хорошие результаты без больших материальных затрат, так как плазму получают из крови пациента.

Этот метод доступен в России, его активно используют многие клиники.

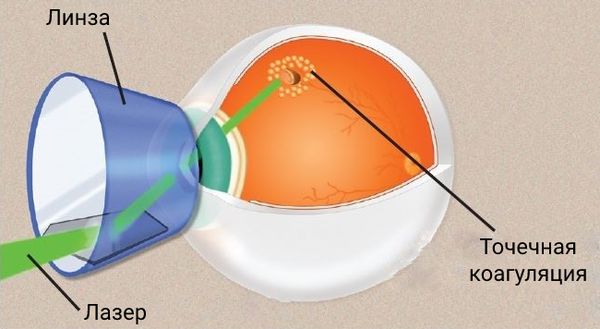

Лечение периферических разрывов

При периферических разрывах сетчатки проводят отграничительную лазерную коагуляцию. Процедура эффективна и безопасна, может выполняться в кабинете врача. Никаких ограничений после неё нет, но необходимо 5 дней применять противовоспалительные капли.

Чтобы максимально расширить зрачок, используются мидриатики и местная анестезия. Они нужны для установки на глаз специальной линзы — трёхзеркальной или широкоугольной Panfundus линзы. При этом вокруг краёв разрыва создаётся точечная «сварка», что почти исключает риск отслойки сетчатки. Процедура вызывает лишь небольшой дискомфорт.

Лазерная коагуляция

Некоторые разрывы «лечат сами себя» — вокруг них откладывается пигмент, который не даёт разрыву распространяться, но такая особенность встречается редко и не гарантирует, что разрыв будет прочно заблокирован.

Оперативное лечение периферических разрывов (витрэктомия) рекомендуют только в особых случаях — при клапанных разрывах, если невозможно провести лазерное лечение (из-за низкой визуализации глазного дна при частичном гемофтальме или невозможности мидриаза), а также при его неэффективности [2].

Реабилитация после витрэктомии

После витрэктомии пациент должен несколько дней находиться в вынужденном положении — лицом вниз или на боку. При макулярных разрывах до 400 мкм эта поза почти не отражается на результате, но она необходима при дефектах диаметром больше 400 мкм. Длительность такого положения хирург определяет индивидуально, обычно достаточно 3–4 дней [8].

Зрительные нагрузки после операции ограничивать не нужно. Если была проведена тампонада газом, глаз не видит, пока собственная жидкость не заместит газ. Для этого потребуется 10–14 дней.

Если тампонада проводилась силиконом, то глаз «плюсит» — предметы видны как через аквариум, рефракция около +4/+5 дптр, что сильно мешает пациенту.

В течение месяца после операции нельзя посещать баню, сауну и бассейн, необходимо ограничить физическую нагрузку и не поднимать тяжести свыше 7 кг.

Прогноз. Профилактика

Если разрыв выявлен до перехода в отслойку сетчатки, то прогноз благоприятный. При маленьких и периферических разрывах зрение не пропадает.

Для профилактики регматогенной отслойки сетчатки при клапанных ретинальных разрывах проводят отграничительную лазерную коагуляцию, которая позволяет создать барьер вокруг разрыва. Процедура с успехом применяется многими врачами и эффективна в 75–100 % случаев [14].

Для профилактики разрывов сетчатки пациентам из группы риска следует:

- раз в год посещать офтальмолога для осмотра периферии сетчатки;

- обращаться к врачу, если ухудшилось зрение и появились пятна перед глазами;

- не заниматься интенсивным физическим трудом и тяжёлыми видами спорта.

Также нужно учитывать, что лазерное лечение не снижает риск возникновения новых разрывов, поэтому даже после операции важно регулярно посещать офтальмолога [2].

Памятка пациентам после операции по поводу макулярного разрыва

После операции

1. Сразу после операции на глаз накладывается стерильная повязка, предохраняющая его от возможного загрязнения. На утро следующего за днем операции дня, повязку следует снять, после чего обработать веки (не попадая в глаз) ватным тампоном, смоченным водным 0,02% раствором фурацилина или водным 0.25% раствором левомицетина (приобретаются в аптеке). Повязка не должна быть на глазу постоянно. Это мешает глазу свободно моргать и двигаться. Перерывы в ее ношении следует делать с первого послеоперационного дня.

2. Сразу после операции, как и в восстановительный период могут возникать боли в глазу либо области около глаза (надбровье, висок). Почувствовав болезненность нужно принять таблетку «Кетанова», «Кеторола» или «Анальгина» (способ приема описан в приложенным к препарату инструкциях) и обратиться к ведущему вас врачу.

Период реабилитации

Нижеследующие рекомендации разработаны для большинства прооперированных пациентов и являются общими. В случаях индивидуального (определяется врачом) течения послеоперационного периода, может быть предложена индивидуальная схема лечения и график контрольных осмотров. Уточняйте, пожалуйста, возможные рекомендации каждый раз посещая врача!

- Режим. Соблюдение режима в послеоперационный период имеет огромное лечебное значение. Обычно, на завершающем этапе операционного вмешательства в полость глаза вводится специальный рассасывающийся газ. Поэтому, первые 7 дней послеоперационного периода нужно постоянно находиться «лицом вниз». Соблюдения «строгого постельного режима», при этом не требуется. Пациент может лежать, сидеть, ходить, наклонив голову вперед (смотреть в пол или себе под ноги). Поза для сна также должна быть «лежа на животе». Газовый пузырь, при этом, займет максимально верхнее положение и станет оказывать давление на центральную зону сетчатки, помогая закрытию отверстия. Вместе с тем, соблюдение правильного положения во время рассасывания газового пузыря предотвратит его контакт с хрусталиком глаза. Дальнейшие особенности послеоперационного режима, необходимо уточнить у лечащего врача.

- Гигиена. Необходимо избегать попадания воды или мыла в глаз при умывании. Мытье головы следует осуществлять путем наклона головы назад. Если попадание воды в прооперированный глаз избежать не удалось, необходимо промыть его водным 0,02% раствором фурацилина или водным 0.25% раствором левомицетина (приобретаются в аптеке).

- В оговоренный срок, обязательно посещайте врача!

- Повязка. Первые несколько дней после операции рекомендовано ношение на оперированном глазу повязки, защищающей его от пылевых частиц, присутствующих в воздухе, а также воздействия яркого света. Повязку необходимо делать из двух слоев марли и крепить ко лбу сверху брови перед глазом при помощи лейкопластыря, наподобие занавески.

- Глазные капли. Они необходимы для ускорения заживления, а также профилактики инфекционных осложнений. Обычно, после проведенной операции, врач назначает закапывание сразу нескольких препаратов: дезинфицирующие средства («Ципрофлоксацин», «Флоксал», «Тобрекс» и пр.), противовоспалительные средства («Наклоф», «Индоколлир» и пр.) либо комбинированные средства («Макситрол», «Тобрадекс» и пр.). Капли, как правило, назначают по убыванию: четырежды в день – первая неделя, трижды в день – вторая неделя, дважды в день – третья неделя, однократно ежедневно — четвертая неделя, затем последует отмена капель. Пожалуйста, уточняйте рекомендации на каждом приеме у врача!

Острота зрения, необходимость очков

Первые послеоперационные дни может отмечаться крайне низкая острота зрения. Это происходит из-за медицинского газа, находящегося в глазу и не пропускающего к сетчатке свет. По мере рассасывания пузыря газа (до 2 недель) в верхней части поля зрения начнется просветление, которое обозначит границу «раздела сред» (жидкость/газ), которая будет менять вслед за движениями головы. Спустя 7–10 дней, в глазу останется менее трети объема газа и станет заметен его единый пузырек, который может раздробиться на мелкие «пузырьки», способные перемещаться в границах всего поля зрения.

Улучшение зрения будет происходить постепенно в течение 2–3 послеоперационных месяцев. В некоторых случаях повышение остроты зрения происходит в течение полугода. Проводить окончательную очковую коррекцию нужно спустя 2-3 месяца от даты проведения операции, хотя эти сроки решаются индивидуально, особенно, если оперирован единственный глаз.

В процессе восстановления зрения у некоторых пациентов иногда возникают искажения предметов и линий, появляется двоение. Обычно, данные симптомы постепенно ослабевают в течение нескольких недель, иногда месяцев.

Рекомендации по дальнеешему уходу

Ограничения, наложенные в послеоперационном периоде, постепенно будут сняты. Однако, в дальнейшем, всем пациентам, стоит придерживаться нижеследующих рекомендаций, которые помогут сохранить зрение:

- Не нужно тереть прооперированный глаз или давить на него.

- Просмотр телепередач или чтение необходимо прерывать частыми паузами для отдыха глаз.

- Не забывайте надевать солнцезащитные очки, которые защитят глаз от вредного ультрафиолета.

- Соблюдайте оговоренный график посещения врача.

Возможные осложнения

В некоторых случаях, при расширении газа может повышаться внутриглазное давление (в течение трех суток после операции). Нередко, данный процесс сопровождается болевым синдромом и покраснением глаза. В подобных случаях следует незамедлительно связаться с лечащим врачом.

Правила закапывания капель

- Вымойте руки и откройте флакон.

- Прилягте на спину либо запрокиньте голову и смотрите вверх.

- Переверните флакон расположите над глазом, не касаясь самого глаза или ресниц.

- Осторожно оттяните вниз нижнее веко.

- Заведите глазное яблоко вверх и слегка надавите на флакон, чтобы выпавшая капля попала в получившийся «карман.

- Закройте глаз.

- Прижмите пальцем внутренний угол глаза (через стерильную салфетку). Это необходимо сделать для усиления эффективности воздействия лекарственного средства и минимизирования его системных побочных эффектов.

- При назначении нескольких препаратов для закапывания, промежуток между их внесением, должен составлять 5 минут и более. Капли для снижения внутриглазного давления, закапывают в последнюю очередь.

- После применения, флакон следует плотно закрыть и хранить его согласно предписанию.

—>

success

В центральной части сетчатки наших глаз есть маленький участок, который отвечает за ту самую «единицу», к которой мы все стремимся, — макула. Травмы, болезни глаз и возраст могут приводить к разрыву макулы. И если вовремя не обнаружить, что это произошло, и запустить ситуацию, через некоторое время человек будет видеть вместо лиц собеседников темные пятна.

О признаках макулярного разрыва и лечении рассказал Павел Беляковский, главный врач центра микрохирургии глаза «VOKA (Вока)».

Павел Васильевич Беляковский

главный врач центра микрохирургии глаза «VOKA (Вока)», врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук

Почему разрывается макула?

— Здесь не обойтись без элементов анатомии. Глаз для наглядности можно сравнить с фотоаппаратом. Его система линз — роговица, хрусталик, стекловидное тело — проводит изображение на сетчатку. Если стекловидное тело дегенеративно изменяется и деформируется его оболочка, контактирующая с сетчаткой, начинает страдать фовеальная ямка — небольшое углубление, которое находится в центре макулы и отвечает за остроту зрения.

Стекловидное тело напоминает гель и крепится специальными связками к сетчатке в том числе в области макулы и по сосудистым аркадам. С возрастом или в силу других причин стекловидное тело теряет часть жидкости и сокращается. Когда оно уменьшается в объеме, связки немного натягиваются, как и тонкая оболочка стекловидного тела, контактирующая с центральной областью сетчатки — макулой. Процесс деформации оболочки стекловидного тела, вытягивающей сетчатку и нарушающей взаимоотношения ее слоев, и называется витреомакулярным тракционным синдромом.

При этом синдроме работа в положении с наклоном головы, ее резкие и частые колебания приводят к тому, что стекловидное тело «болтается» и места крепления буквально дергают сетчатку. В итоге она может повредиться и даже разорваться.

Некоторые офтальмологи называют этот дефект отверстием в сетчатке. Я считаю, что все-таки корректнее называть его разрывом, как и принято в белорусском офтальмологическом сообществе.

Основные факторы, которые способствуют разрыву макулы:

- возраст старше 60 лет;

- травмы (первый случай макулярного разрыва, который описали еще в позапрошлом веке, был как раз травматического характера);

- тяжелая физическая нагрузка;

- увеиты;

- гормональные заболевания по типу сахарного диабета, приводящие к сокращению стекловидного тела и патологии сетчатки.

Нужно понимать, что в конечном итоге макулярный разрыв грозит потерей зрительной функции.

Правда, что эту патологию чаще обнаруживают у женщин, чем у мужчин?

— Да, макулярный разрыв чаще встречается у женщин. Четких объяснений этому пока нет. Можно предположить, что это связано с гормональными изменениями, которые особенно существенны в постменопаузальном периоде. Напомню, что макулярный разрыв, как правило, встречается после 50 лет.

Если макула разорвалась, человек сразу это заметит или признаки появляются постепенно?

— Как мы уже говорили, к разрыву макулы часто приводит витреомакулярный тракционный синдром вследствие натяжения сетчатки. Его человек обычно не ощущает.

Когда появляется разрыв сетчатки, боли тоже нет. И пока макулярный разрыв (или предразрыв) маленький, может даже сохраняться достаточно высокое зрение, но с каким-нибудь искажением: «мушки» плавают, искривляются линии.

Центральная часть сетчатки, когда в ней происходят изменения, начинает неправильно воспринимать изображение. Первично это связано с прямыми линиями. Конечно, дерево или угол дома — это слишком крупные объекты, чтобы, глядя на них, это заметить. Поэтому первый дискомфорт человек обычно испытывает при чтении.

Чтобы проверить себя, можно использовать тест Амслера. Если, глядя на эту точку, вы видите искажение линий (как на примерах справа), то следует обратиться к офтальмологу.

Когда части макулы начинают расходиться, человек при чтении может видеть только начало слова и конец, а посередине — пробел.

Многие не замечают признаков дефекта в силу других болезней глаз — катаракты, дальнозоркости (если человек при этом не носит очки). Поскольку макулярный разрыв возникает в основном у людей пенсионного возраста, многие из которых занимаются преимущественно домашними делами, им (по их же словам) хватает этого зрения: «Зачем очки?».

К тому же люди смотрят на мир двумя глазами и, как правило, не сравнивают их между собой. Замечают разрыв, если поражается ведущий глаз (у человека всегда есть глаз, который лучше видит). И когда пациент все-таки идет за очками в оптику, но ни одни не помогают, его отправляют на обследование.

В итоге человек попадает к офтальмологу уже с довольно большим расстоянием между частями макулы, когда прошло несколько месяцев после разрыва.

Как врач диагностирует макулярный разрыв?

— Проводится комплексное обследование: проверяется зрение, рефракция, можно ли подобрать очки, визуально рассматривается глаз, расширяется зрачок, осматривается сетчатка в центральной части и по периферии. Если разрыв в сетчатке есть или подозреваются патологические изменения, назначается оптическая когерентная томография (ОКТ).

Томограф позволяет исследовать более тонкие и мелкие структуры сетчатки, чтобы оценить патологию и спрогнозировать исход оперативного лечения.

Лечение только хирургическое?

— Да. Если мы говорим про эффективное лечение, то это механическое закрытие макулярного разрыва.

Разработаны ферментативные препараты, которые вводятся в стекловидное тело при витреомакулярном тракционном синдроме. Но если уже есть разрыв, они не помогут. Только операция.

Не стоит слушать, если вам предлагают: «Походи — само восстановится». Случаи самопроизвольного срастания макулы бывают, но они единичны и имеют место лишь при маленьких разрывах с самопроизвольной отслойкой гиалоидной мембраны — оболочки стекловидного тела.

Обращаться к врачу следует как можно раньше, пока разрыв сетчатки небольшой и его проще устранить.

Как проходит операция?

— Через проколы в плоской части цилиарного тела устанавливаются специальные порты ➔ удаляется часть стекловидного тела, которая располагается перед задним полюсом сетчатки и тянет ее ➔ когда мы добираемся до сетчатки, специальным красителем прокрашивается внутренняя пограничная мембрана ➔ часть этой мембраны удаляется ➔ специальной техникой смыкаются края ➔ сетчатка высушивается ➔ на нее наносится плазма, обогащенная тромбоцитами. Она работает как биоклей. А газовый пузырь (вводится газо-воздушная смесь) создает условия для того, чтобы сетчатка фиксировалась в нужном положении.

Первые 2–3 дня пациенту в большинстве случаев приходится ходить, сидеть, спать вниз лицом. Это, конечно, неудобно, но потерпеть можно. Подушка для путешествий, скрученные полотенца и планшет помогут пережить эти несколько дней.

Что касается боли, то ее обычно нет ни во время операции, ни после.

Если у пациента есть катаракта, лучше за одно вмешательство сделать две операции. Сначала выполняется стандартная бесшовная хирургия катаракты с заменой хрусталика, а затем уже врач оперирует макулу.

Есть методика без удаления стекловидного тела. Она по-своему хороша, но нужно понимать, что деструктивно измененное стекловидное тело никуда не исчезает, не рассасывается, из-за чего пациент зачастую видит большие плавающие «мухи», волны, которые начинают его смущать после закрытия макулярного разрыва. И тогда приходится потом делать еще одну операцию.

Хирургию макулярного разрыва можно провести любому человеку?

— Пациент должен быть соматически здоров, выполнять рекомендации хирурга. Если есть какой-то воспалительный процесс, нужно купировать.

Также мы не возьмемся делать операцию, если видим, что она не поможет. Например, у человека глаукома 4 стадии, зрительный нерв погиб или же далекозашедшая стадия макулодистрофии, когда сетчатки практически нет. Если провести операцию, результата не будет: информация просто не пройдет в головной мозг.

Насколько успешны операции по устранению макулярного разрыва?

— В 94–98% удается добиться закрытия макулярного разрыва после первого же этапа хирургии. Если разрыв большой (например, 4 стадии), то пациенту может понадобиться второй этап. То есть бывает, что разрыв закрывается, но происходит рецидив. А в редкий случаях есть необходимость и третьей операции.

Острота зрения после хирургии будет зависеть от величины разрыва, состояния сетчатки, наличия/отсутствия других заболеваний (глаукома, катаракта).

Если макулярный разрыв был совсем маленький и только-только образовался, то можно вернуть 80% зрения и даже больше. Могут оставаться небольшие искажения, но острота зрения высокая.

Если у пациента был разрыв макулы 3, 4 степени, то мы честно предупреждаем, что гарантий высокого зрения будет меньше.

Изображения разорванной макулы и ее же после операции.

Как быстро восстанавливается сетчатка после операции? От чего зависит результат?

— Хирургия макулярного разрыва — это не хирургия одного дня, как при катаракте. Дифференцировка слоев в макуле восстанавливается медленно: могут потребоваться месяцы, год или даже полтора.

По стандарту в ходе операции в заднюю камеру глаза вводят газо-воздушную смесь. Если же разрыв большой, то используется более тяжелый газ, который плотнее прижимает сетчатку и дольше держится после операции. Из-за того, что газовый пузырь долго рассасывается, зрение возвращается не сразу.

Восстановление сетчатки зависит от изначального ее состояния (нет ли выраженных дистрофических изменений, не излишне ли она тонкая и т.д.) и в целом от организма человека. Например, у некоторых образуется рубцовая ткань, а она не позволяет зрительным клеткам проникнуть в центральную часть сетчатки.

Если таких препятствий нет, то под сомкнутой сетчаткой зрительные клетки при сохранном пигментном эпителии и базальной мембране могут мигрировать. И если разрыв был не очень большой, то в течение нескольких месяцев пациент обычно получает достаточно хорошее зрение.

Ускорить процесс сложно. Регенерацию можно простимулировать факторами роста, но это дорогостоящая технология и не всегда технически выполнима. Для этого организм должен быть молодым, а макулярный разрыв, как правило, возникает у людей постарше.

Еще одна проблема, которая может возникнуть при большом разрыве макулы: из-за натяжения она иногда смещается. А если фовеолярная ямка не на стандартном месте, то зрение может быть менее качественным.

Поскольку хирургия макулярного разрыва — это высокотехнологичная операция и манипуляции проводятся в тонких структурах, результат во многом зависит от наличия современного оборудования. Также важно, чтобы операцию проводил хирург, у которого есть определенный стаж хирургии сетчатки и практики манипуляций с внутренней пограничной мембраной по этой технологии. Дело в том, что ввести газ, удалить стекловидное тело — это относительно несложно. А вот работа с макулой требует определенной координации и отточенных движений.

Фото: Анна Занкович

Актульность

В настоящее время одним из нарушений, приводящим к снижению зрительных функций, является макулярный разрыв (МР). МР представляет собой дефект фовеолярной части сетчатой оболочки глаза по всей толщине от внутренней пограничной мембраны до внешнего сегмента фоторецепторного слоя. Распространенность данной нозологии составляет 3,3 на 10 000 населения и имеет тенденцию к увеличению с повышением возраста, с пиком заболеваемости на 6-7-м десятке жизни человека и с большей частотой среди пациентов женского пола [3].

Одним из основных факторов в патогенезе данного заболевания играет задняя отслойка стекловидного тела (ЗОСТ), которая является естественным возрастным процессом. Волокна стекловидного тела, постепенно сокращаясь, в некоторых случаях приводят к образованию тракции, и впоследствии к формированию сквозного дефекта в зоне фовеа [6].

После внедрения в практику врача оптической когерентной томографии (ОКТ) появилась возможность оценивать изменения микроструктуры макулярной области (размер макулярного разрыва, толщину сетчатки, высоту краев разрыва и др.) как перед операцией, так и в раннем послеоперационном периоде. К тому же данные ОКТ служат прогностическими критериями анатомического и функционального результатов лечения идиопатических макулярных разрывов [4].

Общепринятым и высокоэффективным методом лечения МР является хирургическое лечение. На данный момент «золотым стандартом» в лечении идиопатических макулярных разрывов является эндовитреальное вмешательство с витрэктомией, удалением внутренней пограничной мембраны и тампонадой витреальной полости воздухом (возможно силиконовым маслом). Эффективность хирургического вмешательства, по данным разных авторов, составляет 75-100%, и зависит от ряда факторов – от размера разрыва, стадии, длительности его существования, дооперационной остроты зрения и др. [2, 5, 7].

С каждым годом происходит совершенствование методик хирургического вмешательства, в том числе, проведение их под контролем инстраоперационной оптической когерентной томографии [1].

Мы хотим представить два клинических случая: в одном из них хирургическое лечение не было проведено из-за ограничения медпомощи в сложных эпидусловиях и МР закрылся самостоятельно, в другом случае проведено хирургическое лечение. И ответить на главный вопрос пациента, с которым они обращаются к офтальмологу: буду ли я видеть «лучше» («как раньше»).

Цель

Представить течение полного макулярного разрыва в зависимости от тактики ведения.

Материал и методы

На примере двух клинических случаев представлен исход полного макулярного разрыва: без хирургического лечения и в результате оперативного вмешательства.

Клинический случай 1.

Пациентка К., 70 лет, обратилась с жалобами на снижение зрения на правый глаз в течение последних трех месяцев. Острота зрения: правый глаз 0,05 с корр. sph -2,75= 0,1; левый глаз 0,2 с корр. sph -2,25cyl -0,75 ax 170=1,0. ВГД 16/15 мм рт.ст. В переднем отрезке глаз умеренные помутнения в хрусталиках. На глазном дне: ДЗН бледно-розового цвета, округлой формы, с четкими контурами, артерии умеренно сужены, вены полнокровны, справа – округлый дефект с четко очерченными краями в фовеолярной зоне, слева макулярная зона без изменений. Периферия сетчатки без особенностей. Данные ОКТ представлены на рис. 1. Пациентке предложено хирургическое лечение, но в связи с ограничением медицинской помощи в условиях сложной эпидемиологической обстановки хирургическое лечение проведено не было. Повторный визит пациентки через 6 месяцев. Острота зрения на правый глаз 0,05 с корр. sph -2,75= 0,4. ОКТ представлено на рис. 2. Дефект закрылся, но имевшаяся деструкция эллипсоидной зоны IS-OS не позволяет иметь высокую остроту зрения.

Клинический случай 2.

Пациентка Г., 63 лет, обратилась с жалобами на снижение зрения на левый глаз в течение 6 месяцев. Острота зрения: правый глаз 1,0; левый глаз 0,1н/к. Передний отрезок глаз без особенностей. На глазном дне: ДЗН бледно-розового цвета, округлой формы, с четкими контурами, соотношение артерии к венам 2:3, справа макулярная зона без изменений, слева – округлый дефект с четко очерченными краями в фовеолярной зоне. Периферия сетчатки без особенностей. Данные ОКТ представлены на рис. 3. Проведено оперативное лечение: витэктомия, удаление внутренней пограничной мембраны, тампонада витреальной полости воздухом.

После хирургического лечения острота зрения: на левый глаз -0,9. ОКТ представлено на рис. 4. Пациентка наблюдается в течение двух лет, острота зрения не изменяется.

Выводы

Современные методы хирургического лечения МР обеспечивают восстановление структуры наружных слоев сетчатки и высокие зрительные функции при условии прозрачности оптических сред глаза.