Как жить с СДВГ?

На сегодняшний день СДВГ является часто диагностируемым психическим расстройством среди детей и подростков. И хотя в названии заболевания заложено словосочетание «дефицит внимания», более точно описать проблему можно как невнимательность, которая является следствием заболевания.

Каковы особенности СДВГ?

СДВГ – это общее название расстройства поведения, которое чаще всего диагностируется у детей в возрасте 4-7 лет. Ключевыми характеристиками заболевания являются:

- Повышенная двигательная активность, неусидчивость

- Импульсивность

- Затруднённая эмоциональная регуляция

- Нарушение концентрации внимания

- Сниженный уровень рецепторов дофамина – гормона удовольствия, отвечающего за мотивацию и обучение

Последнее означает, что детям и подросткам с СДВГ сложнее почувствовать удовлетворение от того, что они делают. Поясним это на простом примере: возьмем двух детей одного возраста. У одного из них нет психических расстройств, у второго диагностирован СДВГ. В то время, как первый ребенок может спокойно сидеть и читать книгу, второй будет испытывать скуку и отсутствие стимула для такого, казалось бы, простого действия. Все потому, что выработки дофамина недостаточно для активации дофаминовых рецепторов.

Распространённость СВДГ в мире составляет 3-8%. В странах с развитой экономикой и большими доходами процент заболевания выше. Расстройству одинаково подвержены дети обоих полов. Но у мальчиков главной особенностью является гиперактивность, в то время как у девочек – снижение концентрации внимания.

Из-за чего формируется СДВГ?

Главная причина появления синдрома кроется в аномальном развитии центральной нервной системы и неравномерном формировании структур головного мозга – у людей с СДВГ более тонкая префронтальная кора, которая отвечает за внимательность, самоконтроль и регуляцию эмоций.

Факторы, способствующие заболеванию:

- Курение и потребление алкоголя женщиной во время беременности

- Внутриутробная гипоксия плода

- Низкий вес при рождении – доказано, что недостаток массы тела приводит к уменьшению толщины коры головного мозга и подкорковых структур

- Травмы головы и шейного отдела позвоночника

- Влияние экологии

- Отравление тяжелыми металлами

Диагностика СДВГ

Для получения точного заключения в соответствии с диагностическими критериями классификации МКБ-10, должны соблюдаться два условия:

- Заболевание проявилось до 7 лет

- Признаки сохранялись на протяжении, как минимум, полугода

Основой для классификации нарушения также является степень тяжести симптомов, которые значительно затрудняют ежедневное функционирование ребёнка и проявляются в домашней, школьной и внешкольной среде.

Для постановки объективного диагноза необходима психиатрическая или неврологическая экспертиза.

Симптомы СДВГ у детей

Ребёнок с СДВГ демонстрирует поведение, отличное от сверстников. Все симптомы заболевания можно разделить на три основные группы:

1. Избыточная активность. Ребёнок постоянно ёрзает, не может перестать двигаться. Его действия со стороны кажутся раздражающими или странными, особенно в ситуациях, когда они не соответствуют обстоятельствам, или требуется соблюдать спокойствие.

2. Нарушение концентрации внимания, которое оказывает значительное влияние на обучение в дошкольных и школьных учреждениях. Ребёнок не может сфокусироваться на решении поставленной задачи, делает домашние задания впопыхах, пропускает отдельные вопросы или целые разделы в спешке, с трудом следует инструкциям. У него отсутствуют навыки планирования. Он откладывает обязанности и дела, теряет вещи, забывает о повседневных обязательствах и легко отвлекается.

3. Чрезмерная экспансивность. Ребёнок перебивает оппонента или бесцеремонно прерывает чужие разговоры, чтобы высказать своё мнение или задать вопрос. Он многословен, при этом с трудом удерживает внимание на чужой длительной речи. Нетерпелив в командных играх.

Выделяют три типа проявления СДВГ у детей и подростков:

- Гиперактивно-импульсивный

- Невнимательный

- Смешанный

Симптомы СВДГ у взрослых

У взрослых заболевание проявляется несколько иначе, чем у детей. Обычно такие люди воспринимаются окружающими как нарушители общественного спокойствия с плохими манерами, необязательные, на кого нельзя положиться. Или, наоборот, как люди не от мира сего. Среди основных симптомов СДВГ у взрослых выделяют:

- Нетерпение, резкие перепады настроения, истерики

- Рискованное поведение, горячность

- Чувство внутреннего беспокойства

- Потребность в движении или постоянной смене поз – акатизия

- Частые опоздания и потерю вещей

- Быструю вовлечённость в новые проекты и такую же быструю утрату рвения

- Забывчивость касательно запланированных мероприятий, встреч, дел

- Трудность в принятии решений и выполнении поставленных задач

- Гиперконцентрацию

Прогноз при лечении СДВГ

При своевременной диагностике и соответствующем лечении до 70% детей с СДВГ могут сохранять симптомы в подростковом возрасте. И лишь 10% борются с расстройством, став взрослыми.

Если заболевание не лечится должным образом, прогноз будет неутешительным, так как взрослые с СДВГ особенно подвержены:

- Частым травмам

- Зависимости от сигарет, алкоголя и психоактивных веществ

- Тревожным и депрессивным состояниям

- Нарушениям сна

- Склонности к самоагрессии

- Проблемам в личной и профессиональной жизни

- Неконтролируемому перееданию, повышенному риску ожирения

Как СДВГ влияет на мозг человека?

В начале 21 века две группы нейрофизиологов во главе с профессорами Маркусом Райхлом и Маурицио Корбетта приступили к изучению нервных сетей – совокупности нейронов головного мозга, центральной и периферической нервных систем, которые взаимосвязаны химически и функционально. В своей работе они дали определение двум основным сетям:

1. Оперативного покоя, или пассивного режима работы мозга. В её состав включены области префронтальной, теменной, поясной и энторинальной коры. Эта сеть активируется в состоянии бездействия, отдыха, погружённости в себя.

2. Решения задач – крупномасштабной мозговой сети, при стимуляции которой задействуются лобно-теменные участки и зрительно-пространственное внимание. Благодаря активации этой сети человек может легко сосредоточиться на достижении целей.

Это исследование дало толчок к более глубокому пониманию работы мозга людей с СДВГ. При помощи функциональной МРТ удалось отследить следующее:

1. В норме мозг очень быстро переключается между двумя сетями, что позволяет человеку перейти от состояния покоя к сосредоточенности и активному решению поставленных задач.

2. У людей с СДВГ функция переключения между сетями не работает. На снимках функциональной магнитно-резонансной томографии видно, что обе сети задействованы одновременно, приводя к снижению или полной невозможности сосредоточиться.

Как помочь ребёнку с СДВГ?

Обобщённый перечень рекомендаций, который следует самостоятельно подстраивать под возраст ребёнка, выглядит так:

1. Выработайте лаконичное расписание дня.

2. Повесьте на стену доску с обновляемым списком дел, чтобы ребёнок мог наглядно видеть, что нужно выполнить.

3. Так как детям с СДВГ трудно расставлять приоритеты, полезным будет выстраивание ежедневных задач согласно матрице Эйзенхауэра, которая предлагает делить все дела по срочности и важности. В случае школьника достаточно двух пунктов:

- Красный – важные и срочные задачи, которые нужно выполнить немедленно

- Желтый – важные и несрочные задачи, можно сделать позже

4. Ограничьте внешние раздражители. Сведите количество ненужных игрушек, книг, предметов декора к минимуму.

5. На рабочем столе должны быть только необходимые предметы. В компьютере или телефоне оставьте базовые, нужные приложения.

6. Длинные задания делите на этапы по 20-25 минут. Между рабочими циклами давайте ребёнку отдохнуть и активно подвигаться.

7. Настройте в телефоне будильник с напоминанием, чтобы ребёнку было легче отслеживать время и придерживаться списка дел.

8. При выполнении ребёнком сложных когнитивных задач ставьте таймер. Засеките, насколько хватает его концентрации внимания. Постепенно увеличивайте это время, мягко и твердо возвращая фокус внимания к непосредственным обязанностям.

9. Не кричите и не наказывайте ребёнка. Это приведёт только к чрезмерному возбуждению и ухудшению поведения.

10. Соблюдайте график отхода ко сну. Будите ребёнка в одно и то же время, чтобы соблюдать гигиену отдыха.

11. Разработайте способы расслабления перед сном, которые будут способствовать быстрому засыпанию.

12. Будьте настойчивы. Несмотря на то, что дети с СДВГ гонятся за новизной и раздражаются от рутины, выработка чёткого расписания, списка дел и привычек может существенно облегчить жизнь ребёнку сейчас и в будущем.

Гиперактивным детям с СДВГ нужно двигаться, чтобы учиться

Группа учёных во главе с Марком Раппортом из Университета Центральной Флориды в пресс-релизе к своему исследованию указали: «Типичные вмешательства, направленные на снижение гиперактивности – это прямая противоположность тому, что мы должны делать для большинства детей с СДВГ. Смысл не в том, чтобы позволять им бегать по комнате. Но мы должны облегчить их передвижение, чтобы они могли поддерживать уровень бдительности и вовлечённости, необходимый для познавательной деятельности».

Учёные пришли к такому выводу, исследуя 52 мальчика в возрасте 8-12 лет. У 29 из них был диагностирован СДВГ, у остальных 23 не было нарушений развития.

Движения участников исследования были сняты на видеокамеру. Всем детям предложили выполнить когнитивные задания, которые проверяли рабочую, или кратковременную память, необходимую для принятия решений, выстраивания рассуждений и линии поведения.

Учёные обнаружили, что дети с СДВГ не ёрзали на месте всё время, как принято считать. Они начинали двигаться только при работе над сложными задачами, которые требовали от них использования рабочей памяти. То есть, движения поддерживали их интерес и внимание.

Напротив, дети без СДВГ, которые двигались во время решения заданий, показали худшие результаты, чем если бы они оставались на месте. Это лишний раз доказывает, что для успешного обучения необходим индивидуальный подход к детям, основанный на понимании работы их нейронных сетей.

Всегда ли диагноз СДВГ верен?

В 2017 году на конференции Европейского колледжа нейропсихофармакологии в Париже профессор Сандра Коойж, основательница и председатель Европейской сети по коррекции СДВГ, выдвинула провокационную теорию, что многие дети просто не высыпаются, и именно это приводит к вызывающему поведению, имитирующему признаки СДВГ.

В своём выступлении она привела данные нескольких исследований, которые указывали на тесную взаимосвязь между СДВГ и продолжительностью, временем и качеством сна у детей. «В эпоху, когда перфекционистские требования распространяются и на непоседливых дошкольников, и на учеников младшего возраста, которые каждый день посещают по несколько внеклассных мероприятий, возникает вопрос, не находятся ли дети в таком возбуждении и стрессе, что не могут спать достаточно много и хорошо, как следовало бы».

Всё больше данных свидетельствуют о том, что некоторым детям ставят неправильный диагноз, и на самом деле они страдают от недостатка сна или нарушения дыхания во сне. В своей презентации профессор Коойж отметила: «При нарушении ритма дня и ночи уровень гормона мелатонина снижается, и это имеет последствия для всех процессов организма. В том числе, приводит к невнимательности и вызывающему поведению».

Эту теорию подкрепляет исследование Карен Бонак, профессора из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. В 2012 году она наблюдала 11000 детей с храпом, дыханием ртом или апноэ, и выявила, что вероятность поведения, напоминающего СДВГ, к 7 годам увеличивается, в зависимости от тяжести нарушений, на 40-100% по сравнению с теми, у кого не было проблем со сном.

«Есть много доказательств того, что сон является важным фактором в поведении детей. Наши предыдущие исследования показали, что 75% людей с СДВГ страдают нарушениями сна, и что, чем меньше они спят, тем серьёзнее симптомы», – сказала Бонак. Также она добавила, что группа детей, у кого имелись проблемы с дыханием во сне, после того как им удаляли аденоиды или миндалины, больше не соответствовали диагностическим критериям расстройства.

Альтернативное мнение о людях с СДВГ

Доктор психологии Перпетуа Нео выдвинула мнение, что СДВГ – это лишь ещё одна форма нейроразнообразия. Обобщающий термин для определения непривычных, но весьма значимых способов работы мозга. Она предположила, что общество может научиться относиться к этим различиям как к преимуществу, перестав их стигматизировать.

«Если подумать, школа – это учебное заведение, предназначенное для людей, которые сидят неподвижно. И дети с СДВГ, которые могут обладать чрезвычайно высокими способностями, попросту терпят неудачу, потому что никто не беспокоится о том, что им скучно на занятиях».

Доктор Нео заметила, что нередко дети с расстройством полностью сдаются и опускаются до самых низких оценок. По её словам, детьми с СДВГ часто пренебрегают, и это не укрепляет их веру в себя и собственный потенциал.

«Дети с СДВГ потенциально могут быть эрудитами, потому что у них широкий спектр интересов. Они могут быть довольно упорными, чрезвычайно творческими и одержимо сосредоточенными. Они действительно могут покорять новые горизонты и открывать новые вершины».

Доктор Нео дала рекомендацию: когда дело доходит до того, чтобы сесть и поработать, людям с СДВГ бывает трудно сосредоточиться, и, в конечном итоге, они прокрастинируют. Она отметила, что люди с СДВГ могут быть сверхсфокусированными, что позволяет им многое успевать за короткие промежутки времени. Поэтому лучше выделять на работу всего по 20 минут, так как речь идет о качестве затраченного времени, не о количестве.

Может ли СДВГ стать преимуществом?

Холли А. Уайт и Прити Шах из Университета Мемфиса изучали достижения взрослых с диагностированным СДВГ. В ходе исследования они установили, что, после выхода из структурированной школьной системы, СДВГ становится весьма полезным в рабочем мире.

Тезисно, их выводы выглядят так:

1. Люди с СДВГ обладают высокими способностями к творческому мышлению и меньше подвергаются влиянию ограничений в работе.

2. Слабое торможение нервной системы и неустойчивое внимание позволяют добиться больших успехов в работе. Так как мозг людей с СДВГ нуждается в постоянной стимуляции, слишком долгая работа над одной задачей становится для них скучной. Они переходят от проекта к проекту, находя нетипичные пути их реализации.

3. Мысли людей с СДВГ нелинейны. Они способны предлагать решения, которые другие не в состоянии найти.

4. Люди с СДВГ более креативны как в контролируемых экспериментах, так и в жизненных сценариях.

И хотя СДВГ может вызывать множество трудностей у детей при попытке вписаться в структурированный школьный или университетский распорядок, во взрослой жизни определённые профессии лучше подходят людям с высокой энергией и неусидчивостью.

Лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности

В клинике доктора Шишонина работа с детьми с СДВГ включает в себя:

- Мануальную коррекцию и восстановление положения шейных позвонков посредством воздействия на поверхностные и глубокие мышцы шеи и спины по детскому протоколу.

- Индивидуальную адаптивную лечебно-оздоровительную физкультуру.

- Назначения невролога.

- Социализацию и развитие детей с СДВГ под руководством детского психолога.

Методы лечения подбираются под возраст ребёнка и образ жизни. В случае детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста ключевую роль играет консультирование родителей психологом клиники, предоставление им способов для правильного налаживания коммуникации с ребёнком. Ведь родители – это те люди, которые, в первую очередь, должны поощрять полезные навыки своего сына или дочери.

Благодаря всестороннему подходу наших специалистов признаки СДВГ у ребёнка становятся менее явными. Он обучается правильно взаимодействовать с социумом, концентрировать внимание, управлять собственным телом и справляться со стрессом.

Узнать больше о курсе коррекции СДВГ можно по ссылке.

Лекция для врачей «СДВГ (гиперактивный ребенок, синдром дефицита внимания)». Лекцию для врачей проводит детский невролог к.м.н. Воронов Игорь Анатольевич (стаж 34 года).

Дополнительный материал

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) представляет исключительно актуальную проблему в связи с высокой распространенностью среди детского населения, достигающей по данным отечественных и зарубежным исследований 4-10 %, выраженными трудностями обучения и нарушениями поведения у детей этой группы. Социальная значимость проблемы определяется тем, что к подростковому возрасту у этих детей может наблюдаться нарастание нарушений поведения. Подростки с СДВГ входят в группу риска по совершению антисоциальных действий и правонарушений, развитию алкоголизма и наркомании. Поэтому усилия специалистов должны быть направлены на своевременную диагностику и коррекцию СДВГ.

В середине Х1Х века немецкий врач-психоневролог Генрих Хоффман первым описал чрезмерно подвижного ребенка и дал ему прозвище «Непоседа Фил». С 60-х годов XX века такое состояние начали выделять как патологическое и назвали его минимальные мозговые дисфункции (минимальное расстройство функций мозга). Под этим термином стали обозначать сборную группу различных по этиологии, патогенезу и клиническим проявлениям патологических состояний.

В 1980 г. Американской ассоциацией психиатров была разработана рабочая классификация — DSM-IV, — согласно которой случаи, описанные ранее как минимальная мозговая дисфункция, предложено рассматривать как синдром дефицита внимания и синдром гиперактивности. Основной предпосылкой послужило то, что наиболее частые и значимые клинические симптомы минимальной мозговой дисфункции включали нарушение внимания и гиперактивность. В последней классификации DSM-IV дано следующее определение синдрому дефицита внимания с гиперактивностью — это психоневрологическое расстройство, характеризующееся несоответствующей возрасту степенью выраженности нарушения внимания, гиперактивности, импульсивности, которые проявляются в различных социальных ситуациях (в школе, дома и др.).

В МКБ-10 СДВГ рассматривается в разделе «Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте» в подразделе «Нарушение активности и внимания» (F90.0) и «Гиперкинетическое расстройство поведения» (F90.1).

Частота синдрома дефицита внимания и гиперактивности, по данным разных авторов, варьирует от 2,2 до 18% у детей школьного возраста. Подобные различия объясняются несоблюдением четких критериев диагноза. Согласно данным Американской ассоциации психиатров, синдромом дефицита внимания и гиперактивности страдают около 5% детей школьного возраста. Практически в каждом школьном классе, по крайней мере, имеется один ребенок с данным заболеванием. Средние показатели распространенности СДВГ у детей, по данным S. Faraon и соавт., находятся в пределах 5-10% , а по данным R. Brovn и соавт. – в пределах 4-12 %. Исследования, проведенные Н. Н. Заводенко и соавт., показывают, что из общего числа обследованных московских школьников признаки СДВГ отмечаются у 7,6 % детей. Мальчики страдают в 2 раза чаще девочек.

Этиология изучена недостаточно.

Существуют следующие теории этиологии синдрома дефицита внимания с гиперактивностью:

- 1. Большинство исследователей предполагают генетическую природу синдрома. Исследования показывают, что СДВГ — высоко наследуемое заболевание, ассоциированное с множественными генами. Выявлена очевидная связь 4 генов с СДВГ: дофаминовых рецепторов D4 и D5; дофаминовых и серотониновых транспортеров; более слабые доказательства указывают на связь с SNAP-25 (Synaptosomal-associatedprotein, 25 кDа). Полногеномное сканирование показало значимое сцепление СДВГ с 17р хромосомы. Эффект малозначимых генов и факторы окружающей среды сочетаются, способствуя формированию СДВГ.

- 2. Нейропсихологическая теория. У детей с СДВГ выявлены отклонения в развитии высших психических функций, отвечающих за моторный контроль, внимание, оперативную память. Авторы нейропсихологических теорий считают, что существует дефицит в механизме ингибирования в головном мозге, в так называемой системе «ингибирования поведения», т. е. нет контроля и «гашения» поведения в septalhippocampalsystem (SHS). Кроме того, дети с СДВГ имеют более низкую величину ответного усилия на раздражитель.

- 3. Нейроанатомическая теория. Авторы сравнивают поведение гиперактивных детей с таковым у детей с дисфункцией лобной доли, где расположена SHS, но этому нет достаточного подтверждения современными методами диагностики (компьютерная томография).

- 4. Теории токсических веществ. Авторы приписывают различным веществам (ароматизаторам, пищевым добавкам, салицилатам), а также чрезмерному потреблению сахара и сахарозы, содержанию свинца в организме возможность провоцировать проявления, характерные для СДВГ.

Факторы риска развития СДВГ. Выделяют семейные, пре- и перинатальные факторы риска развития СДВГ.

К семейным факторам относят:

- низкое социальное положение семьи,

- наличие криминального окружения,

- тяжелые разногласия между родителями;

- нейропсихиатрические нарушения в семье;

- алкоголизация;

- отклонения в сексуальном поведении матери.

Пре- и перинатальные факторы риска развития синдрома дефицита внимания включают:

- хроническую внутриутробную гипоксию плода;

- асфиксию новорожденных;

- недоношенность;

- употребление матерью во время беременности алкоголя, некоторых лекарственных препаратов, курение

Вышеперечисленные факторы обусловливают задержку созревания генетически нормальной ретикулярной формации до и после рождения ребенка, приводя к нарушению ее функции.

Психологические и социальные факторы, влияющих на возникновение СДВГ:

- неподготовленность родителей к семейной жизни,

- напряжённость и частые конфликты в семье.

По мнению ряда авторов, значение биологических факторов в формировании СДВГ имеет решающее значение в первые годы жизни ребенка, но затем возрастает роль социально-психологических факторов, включая семейную и школьную обстановку.

Патогенез. За координацию обучения и памяти, обработку поступающей информации и спонтанное поддержание внимания отвечает активирующая система ретикулярной формации. Предполагается, что в основе патогенеза СДВГ лежат нарушения активирующей функции ретикулярной формации, по всей видимости, связанные с недостаточностью в ней норадреналина. Нарушения в функционировании ретикулярной формации могут предопределять вторичные нарушения нейромедиаторного обмена головного мозга (нарушается обмен дофамина, серотонина и норадреналина), что в то же время может быть обусловлено мутациями в генах, регулирующих функции дофаминовых рецепторов.

Невозможность адекватной обработки информации приводит к тому, что различные зрительные, звуковые, эмоциональные стимулы становятся для ребенка избыточными, вызывая беспокойство, раздражение и агрессивность.

Помимо ретикулярной формации важное значение в патогенезе СДВГ имеет дисфункция лобных долей (префронтальной коры), подкорковых ядер и соединяющих их проводящих путей. Одним из подтверждении данного предположения является сходство нейропсихологических нарушений у детей с синдромом дефицита внимания и у взрослых при поражении лобных долей мозга. При спектральной томографии головного мозга у 65% детей с СДВГ обнаружено снижение кровотока в префронтальной коре головного мозга при интеллектуальных нагрузках, тогда как в контрольной группе — лишь у 5%.

Классификация СДВГ. Клиническая картина заболевания характеризуется гетерогенностью симптоматики, поэтому следует определить тип расстройства. Согласно ОЗМ-ГУ выделяют 3 варианта течения СДВГ в зависимости от преобладающих клинических симптомов:

- -СДВГ с преобладанием гиперактивности;

- -СДВГ с преобладанием невнимательности;

- -СДВГ, комбинированный тип.

Диагностика СДВГ

Комплексный подход к диагностике СДВГ подразумевает получение объективных, в том числе количественных показателей заболевания на основе использования соответствующих клинических, психологических и инструментальных (нейрофизиологических) методов диагностики.

Диагностические критерии

Особенности поведения:

появляются до 8 лет; обнаруживаются по меньшей мере в двух сферах деятельности (в детском учреждении и дома, в труде и в играх и пр.); не обусловлены какими-либо психическими расстройствами, вызывают значительный психологический дискомфорт и нарушают адаптацию.

Невнимательность

(из ниже перечисленных признаков минимум 6 должны проявляться непрерывно не менее 6 месяцев):

-неспособность выполнить задание без ошибок, вызванная невозможностью сосредоточиться на деталях;

-неспособность вслушиваться в обращенную речь;

-неспособность доводить выполняемую работу до конца;

-неспособность организовать свою деятельность;

-отказ от нелюбимой работы, требующей усидчивости;

-потеря предметов, необходимых для выполнения заданий (письменные принадлежности, книги и т.д.);

-забывчивость в повседневной деятельности;

-отстраненность от занятий и повышенная реакция на посторонние стимулы.

Гиперактивность и импульсивность

(из нижеперечисленных признаков минимум четыре должны проявляться непрерывно не менее 6 месяцев)

Гиперактивность

Ребенок:

-суетлив, не может сидеть спокойно;

-вскакивает с места без разрешения;

-бесцельно бегает, ерзает, карабкается в неподходящих для этого ситуациях;

-не может играть в тихие игры, отдыхать.

Импульсивность

Ребенок:

-выкрикивает ответ, не дослушав вопрос;

-не может дождаться своей очереди.

При наличии повышенной невнимательности (присутствие шести и более признаков) и частичном соответствии критериям гиперактивности используется диагностическая формулировка «синдром дефицита внимания с преобладанием нарушений внимания». При наличии повышенной гиперактивности и импульсивности (т.е. шести и более признаков гиперактивности и импульсивности) и при частичном соответствии критериям нарушений внимания используется формулировка «синдром дефицита внимания с преобладанием гиперактивности и импульсивности». При соответствии клинической картины одновременно всем перечисленным критериям ставится диагноз «сочетанная форма СДВГ».

В тоже время не следует любого возбужденного ребенка, энергия которого бьет через край, относить к категории детей с различными нарушениями или заболеваниями нервной системы. Если дети порою упрямятся или не слушаются — это нормально. Соответствуют норме и случаи, когда ребенок иногда «разгуливается» в постели, хотя пора спать, просыпается ни свет ни заря, капризничает или балуется.

В первые годы жизни ребенка основное беспокойство родителей вызывает избыточное количество движений малыша, их хаотичность. При наблюдении за такими детьми врачи замечают небольшую задержку в их речевом развитии, малыши позже начинают изъясняться фразами; также у таких детей отмечается моторная неловкость (неуклюжесть), они позже овладевают сложными движениями (прыжками и др).

Трехлетний возраст является для ребенка особенным. С одной стороны в этот период активно развивается внимание и память. С другой — наблюдается первый, трехлетний кризис. Основное содержание этого периода — негативизм, упрямство и строптивость. Ребенок активно отстаивает границы влияния на себя как личность, свое «Я». Зачастую в 3-4 года, до поступления ребенка в детский сад, родители не считают его поведение ненормальным и не обращаются к врачу. Поэтому, когда малыш идет в сад, и воспитатели начинают жаловаться на неуправляемость, расторможенность, неспособность ребенка усидеть во время занятий и выполнить предъявляемые требования, то это становится для родителей неприятной неожиданностью. Все эти «неожиданные» проявления объясняются неспособностью центральной нервной системы гиперактивного ребенка справляться с новыми требованиями, предъявляемыми ему на фоне увеличения физических и психических нагрузок.

Ухудшение течения заболевания происходит с началом систематического обучения (в возрасте 5-6 лет), когда начинаются занятия в старшей и подготовительной группах детского сада. Кроме того, этот возраст является критическим для созревания мозговых структур, поэтому избыточные нагрузки могут вызывать переутомление. Эмоциональное развитие малышей, страдающих СДВГ, запаздывает, что проявляется неуравновешенностью, вспыльчивостью, заниженной самооценкой. Данные признаки часто сочетаются с тиками, головными болями, страхами. В силу своей нетерпеливости и легкой возбудимости они часто вступают в конфликты со сверстниками и взрослыми, что усугубляет имеющиеся проблемы с обучением. Следует иметь в виду, что ребенок с СДВГ не способен предвидеть последствия своего поведения, не признает авторитетов, что может приводить к антиобщественным поступкам. Особенно часто асоциальное поведение наблюдается у таких детей в подростковом периоде, когда на первое место выходит импульсивность, иногда сочетающаяся с агрессивностью.

Часто родители и педагоги, встречаясь с такими детьми, считают их разбалованными, невоспитанными, ленивыми, но не как не больными! Такие ошибки особо опасны в школе. Поскольку, если до 10 лет на ребёнка имеет большое влияния семья, то после 10 лет основной доминантой становится школа и улица, так как большую часть времени они проводят здесь.

Для диагностики СДВГ предложены опросники Американской Психиатрической Ассоциации для родителей и учителей в адаптации отечественных исследователей. По опроснику для родителей оцениваются особенности поведения ребенка дома (Приложение 1). Вопросы опросника для родителей относятся к характеристикам нарушений внимания, импульсивности и гиперактивности. Эту анкету дополнили сведениями учителей о характере поведения детей в условиях коллектива и школы (Приложение 2).

Критерии определения диагноза СДВГ:

- 1. Обязательное проявление симптомов до 6-летнего возраста;

- 2. Длительность более полугода;

- 3. Анкета для родителей — 8 и более баллов; анкета для учителей — 11 и более баллов для девочек; 15 и более баллов для мальчиков;

- 4. Обязательное совпадение мнений родителей и учителей о наличии у ребенка особенностей поведения, присущих СДВГ, как в условиях коллектива, так и дома.

Однократное наблюдение за ребенком часто бывает ненадежным для правильной постановки диагноза, также как и родители не всегда бывают объективным источником информации.

Дети с СДВГ, как правило, имеют стойкие школьные’ трудности и поведенческие нарушения, которые нередко сочетаются в разных пропорциях друг с другом. Утрата школьной мотивации у них является следствием противоречия между предъявляемыми стандартными требованиями учебной программы и его реальными возможностями усвоения и переработки знаний в данный момент. Такие проблемы приводят к возникновению нарушений адаптации у детей.

В этом нельзя винить только ребенка и его болезнь. Большое значение имеет его окружение (родители, друзья и конечно педагоги). Известно, что наряду с «неблагополучными семьями» и «трудными» родителями существуют «неблагополучные’» школы и «трудные» учителя. Установлено, что свой «вклад» в формирование СДВГ у учащихся вносят глубоко укоренившаяся авторитарная, административно-командная система взглядов, встречающаяся у школьных педагогов; нарушения психолого-педагогической этики; попытки поставить в «общий ряд» детей, нестандартных по своим личностным и психофизиологическим особенностям.

В связи с тем, что поведение больных детей кажется учителям недопустимым, аморальным, их наказывают, ставят плохие отметки, и, в конце концов, перестают бороться, отсаживают на последние парты и игнорируют. Однако эти дети не потеряны для общества, им просто необходима помощь, к таким детям нужен индивидуальный подход, в школах должна быть создана целая система по выявлению таких детей и оказанию им адекватного лечении. Для таких детей создаются индивидуально — ориентированные программы обучения. И, в зависимости от выраженности заболевания, детей переводят в специальные классы (коррекции, для отстающих), только в последнюю очередь переходят на индивидуальное обучение. Если нет возможности в школе создания специальных классов, то следует обучать учителей, как вести процесс обучения в классах с такими детьми, что бы учитель мог профессионально создать благоприятную атмосферу в классе для всех детей.

К сожалению, синдром дефицита внимания — не единственная трудность, которую приходится преодолевать ребенку ежедневно. Есть целый ряд сопутствующих состояний, которые по своей природе не менее сложны, чем СДВГ. Это совершенно не значит, что у одного и того же ребенка должны присутствовать абсолютно все нарушения одновременно.

1. Зрительное восприятие.

Нарушение зрительного восприятия

Особенностью детей с СДВГ является неполная обработка входящей зрительной информации. Проблемы ребенка не обусловлены плохим зрением, но мозг перерабатывает не все сигналы. Чтобы та информация, которая была пропущена, перерабатывалась мозгом, она должна повториться несколько раз или же быть более интенсивной по воздействию. Иногда школьник видит буквы и цифры искаженно. Пишет он некрасиво и неряшливо. В этом, помимо зрительного восприятия, свою роль играет плохая координация движений.

Нарушение зрительно-моторной координации

У ребёнка с СДВГ довольно часто нарушена зрительно-моторная координация. Такой ребёнок недостаточно хорошо контролирует с помощью глаз то, что он делает руками. Для хорошей слаженной работы обоих рук также нужна четкая координация между правой и левой рукой (левая рука плохо выполняет свою поддерживающую функцию).

Методы преодоления: Для тренировки зрительного восприятия, умения хорошо подмечать детали и полностью перерабатывать информацию очень хорошо подходят тренировочные компьютерные программы. Эти программы хорошо развивают и зрительное восприятие и контроль движений с помощью зрения.

Сама по себе работа с мышкой — это хорошая тренировка зрительно-моторной координации.

2. Нарушение координации

Зарубежные исследователи считают, что обработка анкетных данных является основным механизмом диагностики СДВГ. Тем не менее, изучение моторики позволяет намного лучше понять основные механизмы и физиологические компоненты этого нарушения развития.

Вестибулярные нарушения

Равновесие и вестибулярная чувствительность занимают одно из ведущих мест в развитии грубой моторики (сверхчувствительность, низкая чувствительность). Сверхчувствительность — это гравитационная неуверенность. Дети со сверхчувствительным вестибулярным аппаратом не переносят быстрых поворотов головы или езды на автомобиле. При низкой вестибулярной чувствительности ребенок, наоборот, слишком хорошо переносит верчения, кручения и раскачивания. Для таких детей раскачивание на качелях, верчение на карусели или на канцелярском стуле — это естественное состояние.

Нарушение крупной моторики

У детей с СДВГ может быть нарушена координация крупных движений и они могут быть «неуклюжими». D. Dewey и B. J. Kaplan различают 3 типа нарушения развития координации движений среди детей, которые относятся к категории «неуклюжих»:

- нарушение последовательности движений:

- нарушение выполнения движений (нарушение равновесия, координации движений, мимики);

- нарушение развития всех двигательных умений.

Нарушения координации крупной моторики выявляются примерно в половине случаев СДВГ. Слабая моторная координация проявляется в беспорядочных хаотических движениях. Несмотря на то, что сама по себе грубая моторика у детей с СДВГ развита хорошо, они испытывают значительные трудности в выполнении движений, требующих высокой степени автоматизма. Это, например, повороты рук вовнутрь и наружу или быстрые попеременные движения.

Нарушение мелкой моторики

Дети, страдающие СДВГ, имеют нарушения мелкой моторики различной степени тяжести. Им бывает трудно научиться завязывать шнурки, вырезать ножницами точно по контуру, раскрашивать, не вылезая за границы. Они испытывают сложность в координации мелких движений при письме. Эти дети имеют хронические трудности моторной координации, не позволяющие им легко и просто выполнять ежедневные бытовые задачи также искусно, как это делают их здоровые сверстники.

3.Чувствительность

Тактильная чувствительность

У детей с СДВГ можно наблюдать сенсорную сверхчувствительность, особенно к прикосновениям, даже очень легким. В народе это называется синдромом «принцессы на горошине». Раздражать могут ярлычки на одежде, сама одежда из шерсти или синтетических материалов, складки и неровности на простыне, резинки на поясе или рукавах одежды, тесные ботинки. Дети с тактильной сверхчувствительностью не переносят объятий при встрече. Если объятия затягиваются, у таких людей начинается паника и приступы клаустрофобии. С возрастом эти проявления гиперчувствительности сглаживаются. Однако во взрослой жизни и женщины и мужчины могут иметь определенные трудности или особенности в интимных отношениях из-за потребности иметь больше «собственного пространства».

Слуховая чувствительность

Некоторых детей могут раздражать звуки тикающих часов или звук работающего в другой комнате телевизора. Звуки кажутся очень громкими.

Обонятельная чувствительность

Некоторые дети чувствуют запахи, источник которых находится довольно далеко. Раздражает запах лука, чеснока, различных специй или же духов и лака для ногтей. У таких людей очень часто имеются различные аллергические реакции.

Вкусовая чувствительность

Люди с СДВГ, страдающие сверхчувствительностью, очень часто избирательны в еде. Они, например, могут кушать только пищу с определенной текстурой и не переносить остальные продукты,

Зрительная чувствительность

Гораздо реже, но бывают дети, демонстрирующие зрительную чувствительность. Например, это может быть непереносимость неонового освещения.

Низкая чувствительность

Очень часто в одном пакете с гиперчувствительностью идет низкая чувствительность к холоду или боли, а также пониженная чувствительность к стимулированию вестибулярного аппарата. Ребёнок может не замечать царапины и не реагировать на ушибы, легче переносить боль, если он ударится. В холодное время года такие дети бегают без шапок и перчаток, с расстегнутыми куртками и пальто. Дома, когда всем остальным членам семьи температура кажется комфортной, ребёнку может быть жарко и он хочет ходить по дому в одном белье.

Нейрофизиологическая диагностика у детей с СДВГ проводится с помощью методов электроэнцефалографического обследования. Биоэлектрическая активность головного мозга у детей с СДВГ характеризуется усилением θ и δ — активности в передних зонах коры и уменьшением представленности в этих областях β-ритма в диапазоне 12-21 Гц. Отношение мощности β1 — к θ — ритму, а также β1 к θ — ритму называют «индексами невнимательности» и учитывают при оценке степени тяжести СДВГ (чем меньше этот индекс, тем больше степень невнимательности).

Двигательная активность

Обоснование необходимости повышенной двигательной активности для детей с СДВГ основано на результатах исследований И. П. Брязгунова и соавт., которые выявили у детей с синдромом разбалансировки иннервации сердечнососудистой системы, снижение ортостатической адаптации (более высокая лабильность вегетативной нервной системы по сравнению с контрольной группой) и снижение физической работоспособности.

Обоснованность повышенной двигательной активности обусловлена и другими данными (Касатикова и соавт., 1999) о нарушении катехоламинового обмена (высокий уровень норадреналина и адреналина в покое, что свидетельствует о гиперактивации симпатоадреналовой системы). Длительная физическая нагрузка приводит к опустошению катехоламинового депо, происходит гипометаболическая защита и у детей наступает двигательная уравновешенность.

Но не все виды физической активности полезны для гиперактивных детей. Для них не показаны игры, где выражен эмоциональный компонент (соревнования, показательные выступления). Рекомендуются физические упражнения, носящие аэробный характер в виде длительного, равномерного тренинга лёгкой и средней интенсивности: бег «трусцой», плавание, лыжи, езда на велосипеде и другие.

Перед тем, как ребёнок начнёт заниматься физическими упражнениями, он должен пройти медицинский осмотр с целью исключения заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой системы.

Дифференциальный диагноз синдрома дефицита внимания с гиперактивностью необходимо проводить со специфическими нарушениями обучения (дискалькулия, дислексия и др.), астеническими синдромами на фоне интеркуррентных заболеваний, заболеваниями щитовидной железы, олигофренией легкой степени и шизофренией. Дифференциальный диагноз нередко бывает затруднителен, так как синдром дефицита внимания может сочетаться с рядом других заболеваний и состояний, наиболее часто — с психиатрической патологией (депрессиями, паническими атаками, навязчивыми мыслями и т.д.).

Комплексный подход к лечению СДВГ.

Комплексное лечение СДВГ включает в себя психотерапию, рациональную фармакотерапию, а также специальные психофизиологические методики (транскраниальная микрополяризация (ТКМП), биологическая обратная связь (БОС)).

Важным звеном в психокоррекции детей с СДВГ является изменение поведения взрослых (родителей и учителей) — замена неадаптивных подходов к своим детям на адаптивные — тренинг родительской компетентности. Необходимо ознакомить родителей с общими принципами воспитания детей с СДВГ, обучить техникам, позволяющим изменять поведение ребенка. Для изменения поведения детей используются методы поведенческой психотерапии, основанные на оперантном подходе. Главным принципом такой терапии является применение вознаграждения (материального подкрепления) ребенка за требуемое поведение и наказание за неправильное.

В клинической практике для лечения СДВГ активно используется БОС с целью изменения функционального состояния центральной нервной системы на основе перестроек спектральных характеристик электроэнцефалограмм (ЭЭГ — БОС). Эффективное использование данной методики возможно с 8-9 летнего возраста.

Еще одной методикой, используемой для лечения СДВГ, является ТКМП — лечебное применение постоянного (гальванического) электрического тока небольшой силы на ткани головного мозга. Данный метод более эффективен для лечения дошкольного и младшего школьного возраста.

При использовании ТКМП и ЭЭГ-БОС необходим индивидуальный подбор оптимальных терапевтических режимов для каждого ребенка в зависимости от клинико-психофизиологических показателей.

Одним из основных направлений лечения СДВГ является рациональная фармакотерапия. В настоящее время при медикаментозном лечении в России наиболее часто используются препараты ноотропного ряда — кортексин, энцефабол, церебролизин, ноотропил, положительно влияющие на высшие функции головного мозга. Особенно эффективным их применение является в дошкольном возрасте и у детей с сопутствующими речевыми нарушениями, дисграфией, дислексией. Данные препараты, увеличивая внимание, меньше влияют на гиперактивность и импульсивность.

Относительно новым препаратом, предложенным для лечения СДВГ, является атомоксетин (страттера)-селективный ингибитор обратного захвата норадреналина. Начальная терапия атомоксетином — около 2 месяцев, в течение которых отмечается наибольшая редукция основных клинических проявлений СДВГ (нарушений внимания, гиперактивности, импульсивности). Последующая терапия атомоксетином составляет 6 месяцев и более (после 3-6 месяцев происходит закрепление (стабилизация) достигнутого эффекта, что в дальнейшем обеспечит отсутствие ухудшения состояния при последующей отмене препарата).

Дозировка: Начальная доза (дети и подростки): 0,5 мг/кг/сут, через 3 дня -1,2 мг/кг/сут; через 3-6 месяцев корректировать дозу, исходя из эффективности и побочного действия. Максимальная доза: 1,8 мг/кг/сут. Принимать с пище. Можно принимать 1 или 2 раза в сутки.

Данный препарат используется для лечения СДВГ у детей (начиная с 6-летнего возраста), подростков и взрослых.

В отечественной педиатрической практике широко используется препарат амитриптилин. Амитриптилин назначают детям до 7 лет в дозе 25 мг/сут, детям старше 7 лет — в дозе 25-50 мг/сут. Начальная доза препарата составляет 1/4 таблетки и увеличивается постепенно в течение 7-10 дней. Эффективность амитриптилина при лечении детей с синдромом дефицита внимания составляет 60%.

Н.Н. Заводенко и соавт. наблюдали положительный эффект инстенона у 59% больных. Инстенон назначали в дозе 1,5 таблетки в день детям в возрасте 7-10 лет в течение 1 мес. Отмечалось улучшение характеристик поведения, моторики, внимания и памяти.

Наибольший эффект в лечении синдрома СДВГ достигается при сочетании различных методик психологической работы (как с самим ребенком, так и с его родителями).

Немедикаментозная коррекция включает в себя методы модификации поведения, психотерапию, педагогическую и нейропсихологическую коррекцию. Ребенку рекомендуется щадящий режим обучения — минимальное количество детей в классе (идеально не более 12 человек), меньшая продолжительность занятий (до 30 мин), пребывание ребенка на первой парте (контакт глаз учителя и ребенка улучшает концентрацию внимания). Важным с точки зрения социальной адаптации является также целенаправленное и длительное воспитание у ребенка социально поощряемых норм поведения, так как поведение некоторых детей носит черты асоциального. Необходима психотерапевтическая работа с родителями, чтобы они не расценивали поведение ребенка как «хулиганское» и проявляли больше понимания и терпения в своих воспитательных мероприятиях. Родителям следует следить за соблюдением режима дня «гиперактивного» ребенка (время приема пищи, выполнение домашних заданий, сон), предоставлять ему возможность расходовать избыточную энергию в физических упражнениях, длительных прогулках, беге. Следует также избегать утомления при выполнении заданий, так как при этом может усиливаться гиперактивность. Дети с СДВГ чрезвычайно возбудимы, поэтому необходимо исключить или ограничить их участие в мероприятиях, связанных со скоплением большого числа людей. Так как ребенок испытывает сложности в концентрации внимания, нужно давать ему только одно задание на определенный промежуток времени. Важен выбор партнеров для игр — друзья ребенка должны быть уравновешенными и спокойными.

Психотерапевтические методики.

- 1. Аутогенная тренировка. Упражнения, с помощью которых человек сознательно управляет функциями организма, а мышечное расслабление, достигаемое при этом, стимулирует резервные возможности коры мозга. Гиперактивные дети часто бывают напряжены и использование аутогенной тренировки способствует снижению расторможенности, эмоциональной возбудимости, улучшает координацию в пространстве, двигательный контроль и концентрацию внимания.

- 2. Гипноз, самогипноз. Эти методики являются релаксационными и способствуют обучению детей аутогенной тренировке.

- 3. Медитация. Применяется у подростков — сознательная фиксация внимания на моменте времени, при этом возникает состояние пассивной сосредоточенности, которое иногда называют альфа-состоянием, так как в это время мозг генерирует преимущественно альфа-волны, так же как перед засыпанием. Медитация снижает активность симпатической нервной системы, способствует расслаблению и снижению тревожности.

- 4. Визуализация. Релаксация, мысленное слияние с воображаемым предметом, картиной или процессом. Показано, что визуализация определённого символа, картины, процесса оказывает благоприятный эффект, создаёт условия для восстановления умственного и физического равновесия у детей с СДВГ.

Прогноз относительно благоприятен, так как у значительной части детей симптомы исчезают в подростковом возрасте. Постепенно по мере роста ребенка нарушения в нейромедиаторной системе мозга компенсируются, и часть симптомов регрессирует. Однако в 30-70% случаев клинические проявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (чрезмерная импульсивность, вспыльчивость, рассеянность, забывчивость, непоседливость, нетерпеливость, непредсказуемые, быстрые и частые смены настроения) могут наблюдаться и у взрослых. Факторами неблагоприятного прогноза синдрома являются его сочетание с психическими заболеваниями, наличие психопатологии у матери, а также симптомы импульсивности у самого больного. Социальная адаптация детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью может быть достигнута только при условии заинтересованности и сотрудничества семьи, школы и общества.

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА (вопросник) ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ Появились ли у ребенка в возрасте до 7 лет следующие особенности, наблюдались ли они более 6 месяцев:

|

1. Суетливые движения руками и ногами, или, сидя на стуле, извивается ( у подростков может быть субъективное чувство нетерпеливости) |

1 — да |

0 — нет |

|

2. С трудом остается на стуле при выполнении каких-либо заданий |

1 — да |

0 — нет |

|

3. Легко отвлекается на посторонние стимулы |

1 — да |

0 — нет |

|

4. С трудом ожидает очереди для вступления в игру |

1 — да |

0 — нет |

|

5. Отвечает на вопросы, не подумав и раньше, чем вопрос будет закончен |

1 — да |

0 — нет |

|

6. С трудом исполняет инструкции других |

1 — да |

0 — нет |

|

7. С трудом удерживает внимание при выполнении заданий или в игровых ситуациях |

1 — да |

0 — нет |

|

8. Часто переключается от одного незаконченного дела к другому к другому |

1 — да |

0 — нет |

|

9. Во время игр беспокоен |

1 — да |

0 — нет |

|

10. Часто чрезмерно разговорчив |

1 — да |

0 — нет |

|

11. В разговоре часто прерывает, навязывает свое мнение, в детских играх часто является «мишенью » |

1 — да |

0 — нет |

|

12. Часто кажется, что не слышит, что сказано ему или ей |

1 — да |

0 — нет |

|

13. Часто теряет предметы и вещи, необходимые для работы дома или в классе (игрушки, карандаши, книги и др.) |

1 — да |

0 — нет |

|

14. Игнорирует физическую опасность и возможные последствия (например, бежит по улице «без оглядки») |

1 — да |

0 — нет |

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА (вопросник) ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

|

отсутствие признака |

незначительная степень (1) |

умеренная степень (2) |

выраженная степень (3) |

|

|

1. Беспокоен, извивается, «как уж» |

||||

|

2. Беспокоен, не может оставаться на одном месте |

||||

|

3. Требования ребенка должны выполняться немедленно |

||||

|

4. Задевает (беспокоит) других детей |

||||

|

5. Возбудимый, импульсивный |

||||

|

6. Легко отвлекается, удерживает внимание на короткий промежуток времени |

||||

|

7. Не заканчивает работу, которую начинает |

||||

|

8. Поведение ребенка требует повышенного внимания учителя |

||||

|

9. Не учится (не старается учиться) |

||||

|

10. Легко расстраивается (плаксив) |

Рекомендации родителям гиперактивных детей

- 1. В своих отношениях с ребёнком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчёркивайте даже незначительные успехи. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя».

- 2. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять ежедневно (ходить за хлебом, кормить собаку и т.д.) и не выполняйте их за него.

- 3. Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нём вместе с ребёнком его успехи дома и в школе.

- 4. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения: (можно каждый хороший поступок отмечать звёздочкой, а определённое их количество вознаграждать игрушкой, сладостями или давно обещанной поездкой).

- 5. Избегайте завышенных или заниженных требований к ребёнку. Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям.

- 6. Определите для ребёнка рамки поведения — что можно и что нельзя. Гиперактивные дети должны справляться с обычными для всех подрастающих детей проблемами. Эти дети не нуждаются в том, чтобы их отстраняли от требований, которые применяются к другим.

- 7. Не навязывайте ему жёстких правил. Ваши указания должны быть указаниями, а не приказами. Требуйте выполнения правил, касающихся его безопасности и здоровья, в отношении остальных не будьте столь придирчивы.

- 8. Вызывающее поведение Вашего ребёнка — его способ привлечь Ваше внимание. Проводите с ним больше времени.

- 9. Поддерживайте дома чёткий распорядок дня. Приём пищи, игры, прогулки, отход ко сну должны совершаться в одно и то же время. Награждайте ребёнка за его соблюдение.

- 10. Если ребёнку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок по всем предметам. Достаточно иметь хорошие отметки по 2-3 основным.

- 11. Создайте необходимые условия для работы. У ребёнка должен быть свой уголок, во время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы его внимание. Над столом не должно быть никаких плакатов и фотографий.

- 12. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребёнка чрезмерное возбуждающее действие.

- 13. Оберегайте ребёнка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию двигательной подвижности. Не позволяйте ему подолгу сидеть у телевизора.

- 14. Старайтесь, чтобы ребёнок высыпался. Недостаток сна ведёт к ещё большему ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня ребёнок может стать неуправляемым.

- 15. Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед тем, как что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1.

- 16. Помните! Ваше спокойствие — лучший пример для ребёнка.

- 17. Давайте ребёнку больше возможности расходовать избыточную энергию.

- 18. Воспитывайте у ребёнка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно ощущать себя умелым и компетентным в какой-либо области. Найдите те занятия, которые бы «удавались» ребёнку и повышали его уверенность в себе.

Рекомендации учителю по работе с гиперактивными детьми

- 1. Введите знаковую систему оценивания. Хорошее поведение и успехи в учёбе вознаграждайте. Не жалейте устно похвалить ребёнка, если он успешно справился даже с небольшим заданием.

- 2. Изменяйте режим урока — устраивайте минутки активного отдыха с лёгкими физическими упражнениями и релаксацией.

- 3. В классе желательно иметь минимальное количество отвлекающих предметов (картин, стендов). Расписание занятий должно быть постоянным, так как дети с синдромом часто забывают его.

- 4. Работа с гиперактивными детьми должна строиться индивидуально. Оптимальное место для гиперактивного ребёнка — в центре класса, напротив доски. Он всегда должен находиться перед глазами учителя. Ему должна быть предоставлена возможность быстро обращаться к учителю за помощью в случаях затруднений.

- 5. Направляйте лишнюю энергию гиперактивных детей в полезное русло — во время урока попросите его вымыть доску, собрать тетради и т.д.

- 6. Вводите проблемное обучение, повышайте мотивацию учеников, используйте в процессе обучения элементы игры, соревнования. Больше давайте творческих, развивающих заданий и наоборот, избегайте монотонной деятельности. Рекомендуется частая смена заданий с небольшим числом вопросов.

- 7. На определённый отрезок времени давайте лишь одно задание. Если ученику предстоит выполнить большое задание, то оно предлагается ему в виде последовательных частей, и учитель периодически контролирует ход работы над каждой из частей, внося необходимые коррективы.

- 8. Давайте задания в соответствии с рабочим темпом и способностями ученика. Избегайте предъявления завышенных или заниженных требований к ученику с СДВГ.

- 9. Создавайте ситуации успеха, в которых ребёнок имел бы возможность проявить свои сильные стороны. Научите его лучше их использовать, чтобы компенсировать нарушенные функции за счёт здоровых. Пусть он станет классным экспертом по некоторым областям знаний.

- 10. Совместно с психологами помогайте ребёнку адаптироваться в условиях школы и классном коллективе — воспитывайте навыки работы в школе, обучайте необходимым социальным нормам и навыкам общения.

Лечение гиперактивности

Гимранов Ринат Фазылжанович

Невролог, нейрофизиолог, стаж — 35 лет;

Профессор неврологии, доктор медицинских наук;

Клиника восстановительной неврологии.Об авторе

Дата публикации: 3 ноября, 2019

Обновлено: 20 марта, 2025

Гиперактивность – патология, проявляющаяся в первую очередь в поведении ребёнка. Он чрезмерно активен, не может сосредоточить внимание на задачах и собственных действиях, склонен к чрезмерно эмоциональным реакциям, что не позволяет выстроить здоровые отношения со сверстниками. При этом интеллектуальный уровень ребёнка не страдает, однако реализовать собственный потенциал крайне тяжело из-за проблем с внимательностью и импульсивностью.

Ранее синдром не считался опасным и требующим лечения, малыши не получали помощь, им приходилось справляться с особенностями работы мозга самостоятельно. Однако к концу XX века учёные доказали, что синдром крайне негативно влияет на последующую возможность реализации в жизни. Более 80%, как оказалось, имели диагноз гиперактивность в раннем возрасте. [1]

Лечится ли гиперактивность у детей? Именно с этим вопросом в первую очередь сталкиваются родители малышей с такой патологией. Современная медицина даёт однозначный ответ – да, таким ребятам можно помочь.

Наиболее заметным синдром становится в период обучения в школе, когда ребёнку приходится следовать строгим правилам, быстро осваивать огромные объёмы информации, выстраивать отношения с различными людьми. В дошкольном и младшем школьном возрасте врачи и коррекционные педагоги могут помочь исправить ситуацию с помощью большого арсенала методов как строго медицинской, так и психолого-педагогической направленности.

Проявления гиперактивности

Самые первые признаки, внимательный невролог способен разглядеть с первых лет жизни малыша. К периоду 5-7 лет признаки гиперактивности у ребёнка уже полностью проявляются так, что врач сможет решить, как лечить патологию наиболее эффективно, исходя из индивидуальных особенностей пациента.

Симптомами наличия гиперактивности в дошкольном и младшем школьном возрасте являются:

- Повышенная двигательная активность. Малыш не способен находиться в покое. Он постоянно вертится, двигает руками или ногами, перекладывает вещи, крутит что-то в пальцах. При этом движения бессодержательные. Речь быстрая, часто нечёткая и бессвязная. [2].

- Импульсивность. Ребёнок с гиперактивностью не может понять концепцию ограничений, правил, не способен критично относиться к собственным действиям, из-за этого не воспринимает критику поведения со стороны. Построить отношения в детском коллективе с такой особенностью крайне трудно.

- Проблемы с концентрацией внимания. Ребёнок часто меняет игры, занятия, увлечения и нигде не может достигнуть результата. У него проблемы с обучением, так как довести до конца выполнение задания он не способен. Новую информацию или не воспринимает совсем, или схватывает только малую часть, не понимая суть. Дошкольник ещё может справляться с этой особенностью из-за возможности многократных повторений одной информации или действия, но в школе учиться малышу становится крайне трудно.

При лёгких проявлениях патологии медикаментозное лечение не понадобится, достаточно будет психолого-педагогических коррекционных занятий и поддержки родителей, которым предстоит узнать о патологии и перестроить жизнь ребёнка с учётом диагноза.

Чем старше становится ребёнок, тем больше симптомов у него проявляется. Проблема становится более выраженной, а вероятность успешности в будущем у ребёнка снижается. При появлении первых признаков не стоит затягивать с началом лечения, так как начатая в более позднем возрасте терапия менее успешна, так как совпадает с периодом полового созревания. [3]

Диагностика

Разобраться, как вылечить гиперактивность у ребёнка, особенно достигшего школьного возраста, способен только врач после тщательной диагностики, включающей не только психолого-педагогическое обследование, но и инструментальные методики.

Невропатологу необходимо провести тщательное обследование, чтобы определить причины развития патологии и исключить другие заболевания со схожей симптоматикой.

Диагностика гиперактивности проходит в несколько этапов:

- На первой встрече с врачом собирается анамнез. Важны не только данные о поведении и особенностях здоровья и жизненного уклада ребёнка с первых месяцев, но и подробный рассказ о течении беременности и родах матери. Проводится невропатологические тесты, специальное тестирование на определение признаков СДВГ (синдрома дефицита внимания с гиперактивностью). По результатам предварительного обследования назначаются диагностические процедуры.

- Инструментальное обследование мозга. Проводят электроэнцефалограмму, вызванные потенциалы, УЗДГ, а при наличии показаний МРТ. Необходимо определить, нет ли физических повреждений, все ли участки развиваются в соответствии с возрастом, исключить болезни с похожей симптоматикой, но другими причинами.

- Проводятся психологические тесты, позволяющие точно определить степень прогрессии патологии. При необходимости назначаются консультации со специалистами других профилей, чтобы определить факторы, ухудшающие состояние ребёнка.

Опираясь на результаты обследования, врач сможет подобрать индивидуальную терапию, учитывающую не только степень патологии, но и личные особенности пациента.

Методы лечения детской гиперактивности

Когда диагноз подтверждается, врач понимает, как лечить гиперактивность у этого конкретного ребёнка, может подобрать действенные методы и способы коррекции, создать условия для действенной комплексной терапии.

Чаще всего лечение гиперактивности у ребёнка идёт рука об руку со снижением отклонений в поведении, ведь малыш уже находится в сообществе сверстников, должен проходить обучение, взаимодействовать, выстраивать отношения. Поэтому крайне важно проводить не только лечебную терапию, но и коррекционные занятия педагогической направленности. [4]

Создавая индивидуальный план лечения, врач включает в комплексную терапию несколько направлений:

- ТМС (транскраникальная магнитная стимуляция). Воздействие электромагнитным полем направлено на определённые участки мозга. В комплексе с другими процедурами ТМС позволит нормализовать работу мозга, увеличить необходимую активность нейронов и снизит гиперактивность.

- Физиолечение, например, КВЧ (Крайне высокие частоты), ИК (инфракрасная терапия) и т.д. Курс процедур поможет снизить восприимчивость нервных окончаний до стандартного для детей уровня, понизит активность. Мягкое воздействие на нервную систему значительно стабилизирует поведение ребёнка.

- БОС терапия (биологическая обратная связь). Методика, к которой прибегают после лечения нервной системы. Уже подготовленный к активности мозг обучают необходимым навыкам через многократное повторение, формируя необходимые нейронные связи. При этом пациент самостоятельно может отследить результативность каждой процедуры.

- ЛФК, кинезотерапия. Лечащий врач подбирает специализированные упражнения. Курс лечебной физкультуры стоит проходить с тренером, специализирующимся на этой патологии. Дополнительно часто рекомендуются регулярные занятия спортом. Причём стоит выбирать направления с большой аэробной нагрузкой, но без выраженного соревновательного элемента. [5].

- Психологическая коррекция. Работа с педагогом-психологом – обязательная терапия для ребят с диагнозом. На занятиях малыш научится понимать себя и окружающих, выстраивать отношения с другими людьми, научится правилам сосуществования в обществе.

- Корректировка образа жизни, диеты. Ребятам с диагнозом гиперактивность крайне важно следовать жёсткому распорядку дня с малым количеством свободного времени. Меняется диета, из питания исключаются все продукты, способствующие дополнительному возбуждению.

- Медикаментозная терапия. Это ответ на вопрос, как лечить ребёнка с сильно выраженной гиперактивностью в 9 лет и позже. В таких случаях врач назначает ноотропы, успокоительные лекарства и психостимуляторы, которые помогают ребёнку лучше себя контролировать. Но для более маленьких пациентов с не сильно выраженной патологией предпочитают обходиться без медикаментов, чтобы не оказывать химическое воздействие на ещё формирующийся мозг и нервную систему.

Лечение детской гиперактивности – это длительный и сложный процесс. Но при активном сотрудничестве врачей разных направлений, коррекционных педагогов и родителей малыша результат не заставит себя ждать. Вовремя начатая терапия позволит ребёнку стать полноценным членом общества, не отличающимся от сверстников.

Список использованной литературы

- ^ Krieger, Virginia, and Juan Antonio Amador-Campos. “Clinical presentations of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents: comparison of neurocognitive performance.” Child neuropsychology : a journal on normal and abnormal development in childhood and adolescence, 1-30. 30 Apr. 2021.

- ^ Asherson, Philip et al. “Differential diagnosis, comorbidity, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in relation to bipolar disorder or borderline personality disorder in adults.” Current medical research and opinion vol. 30,8 (2014).

- ^ Rocco, Ilaria et al. “Quality of life improvement in children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder reduces family’s strain: a structural equation model approach.” Child: care, health and development, 10.1111/cch.12874. 30 Apr. 2021.

- ^ Kiiski, Hanni et al. “Functional EEG connectivity is a neuromarker for adult attention deficit hyperactivity disorder symptoms.” Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology vol. 131,1 (2020): 330-342.

- ^ Wong, Heng Chun, and Rashid Zaman. “Neurostimulation in Treating ADHD.” Psychiatria Danubina vol. 31,Suppl 3 (2019): 265-275.

18+

Информация, представленная на сайте, не может быть использована для постановки диагноза, назначения лечения и не заменяет прием врача.

Была ли эта статья полезна?

- Да

- Нет

Вы можете подписаться на нашу рассылку и узнать много интересного о лечение заболевания, научных достижений и инновационных решений:

Приносим извинения!

Как можно улучшить эту статью?

Более подробную информацию, возможно уточнить у врачей-неврологов, на нашем форуме!Перейти На Форум

Leave this field empty

Если у вас остались вопросы, задайте их врачам на нашем форуме!

Перейти на форум

ДОБАВИТЬ/ПОСМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ

Как часто у современных детей диагностируется СДВГ, согласно официальной статистике?

Данные разнятся. Если взять самые высокие показатели, то синдром дефицита внимания и гиперактивности диагностируется у более чем 10% детского населения. То есть, по сути, каждый десятый ребенок в мире сегодня имеет СДВГ.

В каком возрасте у ребенка можно заметить первые признаки СДВГ?

Первые признаки СДВГ можно заметить и в раннем возрасте, около 1-2 лет, но официально диагноз ставится с 3 лет. До этого возраста рекомендуются занятия с психологом, которые помогут скорректировать нежелательные формы поведения. Обычно родители гиперактивных детей говорят, что сталкиваются с первыми проблемами, когда ребенок начинает ходить. Он бегает по квартире, забирается на шкафы, падает, открывает окна, хватает все в рот, часто травмируется и т. д. Следующая волна обращений к психиатру начинается в школе, когда ребенок попадает в жесткие рамки образовательного учреждения и имеет дело с нагрузками, которые не может выдержать.

Кто, кроме родителей, может заподозрить у ребенка СДВГ? Патронажная сестра, детский педиатр, воспитатель в детском саду?

Любой человек может обратить внимание родителей на то, что ребенок отличается от сверстников какими-то особенностями поведения. Сами родители могут не замечать этих особенностей, списывать их на дурной характер ребенка, его непослушание и капризы, собственные промахи в воспитании или образ жизни семьи. Поэтому помогающие специалисты и педагоги – воспитатели в детском саду, руководители кружков — могут обратить внимание родителей на то, что ребенок более активный и импульсивный, чем другие дети, быстрее истощается, у него проблемы с вниманием. И задача родителей — либо опровергнуть этот диагноз, обратившись к психиатру, либо подтвердить его.

Поход к психиатру у нас чаще всего ассоциируется с таблетками: «Вот сейчас моему ребенку что-то пропишут, лекарства не помогут, а их последствия для здоровья непредсказуемы». Насколько оправдан этот страх медикаментозного лечения?

Это правда: далеко не каждый родитель пойдет вместе с ребенком к психиатру. Люди по-прежнему боятся обращаться за помощью, так как этот ее вид стигматизирован. Пойти к психиатру – это все равно что признаться в своей беспомощности и опозориться на весь белый свет. Я советую начать с визита к клиническому психологу, который проверит психические функции ребенка, измерит их с помощью различных тестов, и если эти показатели выходят за границы нормы, то он порекомендует обратиться к психиатру. К сожалению, в нашей детской психиатрии действительно распространен фармакоцентрический подход, то есть каждый второй врач считает своим долгом и обязанностью выписать ребенку какую-то таблетку. Но первая линия помощи при СДВГ — это, конечно, немедикаментозная помощь. Это помощь психологов, коррекционных педагогов, семейных психологов, ни в коем случае не лекарства.

Многие также опасаются идти на прием к психиатру, потому что после присвоения диагноза ребенка могут поставить на учет, а это в будущем может сказаться на его социализации и карьере.

Самой постановки на учет не стоит бояться — мало ли у кого карточка лежит в диспансере, а вот проблема социального отвержения людей с особенностями развития действительно существует: по сути, в будущем при устройстве на работу им грозит поражение в правах. Конечно, если ребенок с СДВГ наблюдался у психиатра и потом выберет специальность, не связанную с военным делом, вождением пассажирского транспорта и т. д., этот факт его биографии не будет иметь критического значения. Однако если специальность связана с точными техническими науками, госсектором, то могут возникнуть сложности. Я знаю одного одаренного парня, специалиста по IT-технологиям, который пришел устраиваться в институт космических исследований. Его там стали проверять и выяснили, что в 5 лет он наблюдался с энурезом у врача-психиатра в детской поликлинике, и ему там завели карточку. Это создало моему знакомому большую проблему при трудоустройстве. Врач этой поликлиники отчитывался перед службой найма, сколько он провел приемов, какой диагноз был у мальчика. И такие моменты, конечно, нужно учитывать. Но на мой взгляд, польза от того, что ребенок получает профессиональную психиатрическую помощь, намного важнее.

Родители часто просят психиатров прописать гиперактивным детям «что-нибудь успокоительное». Однако практика показывает, что действие таких препаратов может быть непредсказуемым: симптомы СДВГ усиливаются, ребенок еще активнее носится по квартире, вдобавок у него нарушается сон. Почему так происходит?

Парадокс в том, что во всем мире СДВГ лечат не успокоительными средствами, а психостимуляторами. Обывателю без медицинского образования может показаться, что психостимуляторы должны приводить к перевозбуждению нервной системы, но на самом деле небольшие дозы этих лекарств у ребенка с СДВГ улучшают внимание и когнитивные функции, что в свою очередь приводит к снижению гиперактивности. В России психостимуляторы, рекомендованные ВОЗ, запрещены с 1960-х годов не только в детской практике, но и во взрослой, поскольку считается, что они могут спровоцировать разного рода зависимости, наркоманию. Поэтому наши врачи чаще всего назначают седативные препараты: антипсихотики с целым рядом побочных эффектов или ноотропы, не имеющие доказанной эффективности. И после их приема у ребенка еще больше ухудшается внимание, появляется сонливость, поскольку эти препараты ослабляют когнитивные функции, снижают их. Некоторые ноотропы оказывают на детей негативное влияние: бывали случаи, когда при приеме фенибута ребенок становился еще более возбужденным, у него нарушался сон.

А какие препараты с доказанной эффективностью можно применять для коррекции симптомов СДВГ? И насколько необходима медикаментозная терапия, если мы говорим о дошкольниках?

В России есть один разрешенный препарат — это атомоксетин (торговое название – Страттера), его прописывают с 5 лет. В более раннем возрасте детям с СДВГ медикаментозная терапия не рекомендуется, предпочтение отдается психолого-педагогической помощи. К сожалению, атомоксетин не является универсальным препаратом, иногда он не оказывает нужного воздействия.

А что вы можете сказать о побочных эффектах?

У любого препарата есть побочные действия. Поделюсь лайфхаком: если вы открываете инструкцию рекомендованного доктором препарата, и там написано, что побочных действий нет, то, я вас уверяю, что основного действия там тоже нет. Другое дело — частота возникновения подобных реакций. Чем больше перечислено побочных действий препарата, тем больше он исследован. Любая уважающая себя солидная фармакологическая компания исследует препарат и перечисляет все побочные действия, которые были выявлены. Поэтому бояться их не надо, но во время приема лекарств за ребенком, конечно, нужно наблюдать.

Домашнее обучение или детский сад? Насколько ребенку с СДВГ будет комфортно в обычной группе?

Это зависит от многих факторов. При СДВГ детский сад не противопоказан. Однако не каждый детский сад и воспитатель справятся с гиперактивным ребенком. Если группа очень большая, а педагоги не очень опытные или, как сегодня говорят, выгорели, состояние ребенка может значительно ухудшиться. С другой стороны, социализация и детский сад очень важны как подготовка к школе. Самый лучший вариант — отдать ребенка в детский сад с маленькими группами, где есть психолог и тьютор. Детям с СДВГ требуется индивидуальный подход.

Стоит ли раскрывать диагноз СДВГ при поступлении в детский сад и в школу? Должны ли воспитатели и педагоги знать о том, что ребенок имеет особенности развития?

Мне кажется, диагноз нельзя скрывать ни в коем случае. Нужно обязательно объяснить воспитателям, педагогам и психологам в детском саду, какие у вашего малыша особенности, почему он ведет себя именно так, какие простые стратегии могут скорректировать его поведение. Если педагоги мало знакомы с диагнозом СДВГ, родители могут порекомендовать им специализированную литературу. Для школьной системы образования дети с гиперактивностью и дефицитом внимания самые неудобные. Как правило, педагоги стараются от них избавиться, потому что они — возмутители спокойствия: нарушают дисциплину, безобразничают, не могут контролировать свое поведение, не реагируют на дисциплинарные воздействия. Но хороший, профессиональный учитель поймет, что проблемы такого ребенка обусловлены его психическими особенностями и обратит на это внимание родителей.

Есть ли какой-то простой способ облегчить обучение ребенка с СДВГ в первом классе?

Учитель может посадить такого ребенка за первую парту или за свой стол — так ему будет легче следить за ним, удерживать его внимание и помогать ему. Также ученику с СДВГ нужно часто давать возможность отдыхать, вставать во время урока. Можно давать ему поручения: например, принести мел / фломастер, вытереть с доски, полить цветы в классе. Если же учитель сажает ребенка с СДВГ на последнюю парту, он расписывается в своей профнепригодности.

Материал создан при поддержке Фонда президентских грантов

Как лечить СДВГ у детей и подростков

СДВГ – не приговор. При правильном подходе ребенок успешно перерастет или научится контролировать себя. Однако работа должна вестись не только специалистами, но и родителями. Они должны помогать ребенку справиться с проблемой.

Что такое СДВГ

Симптомы

Виды СДВГ

Коррекция

Профилактика

Форма обратной связи

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности, который с каждым годом все чаще диагностируют у детей разного возраста. Это патологическое состояние, при котором ребенку сложно контролировать и управлять своими эмоциями, а также двигательной активностью.

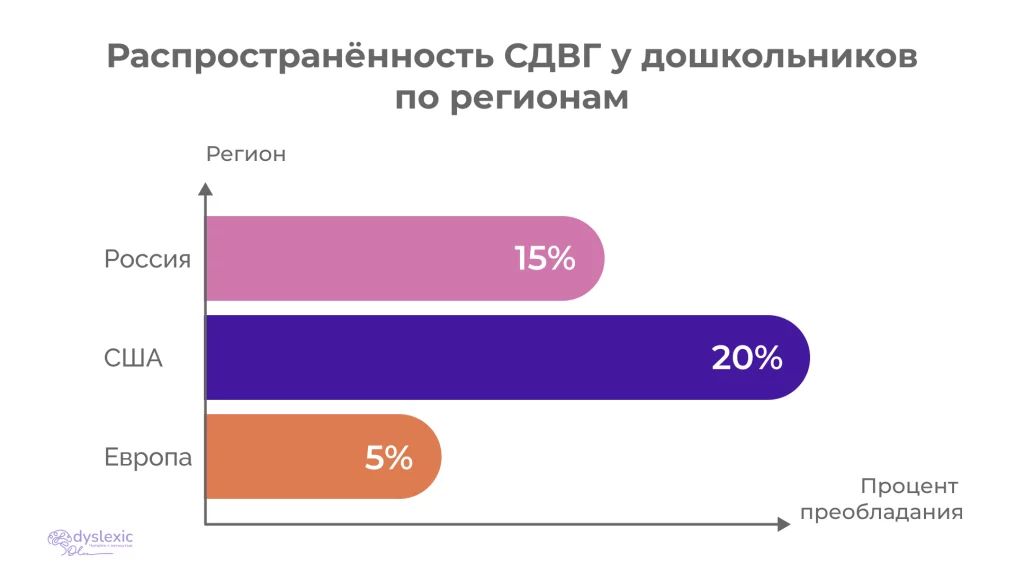

Что такое и с чем путают СДВГ

СДВГ у детей – патология, которую в России диагностируют у 15% дошкольников. В США этот показатель достигает – 20%. В Европе – 5%. Каждый год процент растет. Причем среди мальчиков синдром встречается гораздо чаще, чем среди девочек. Специалисты объясняют это тем, что девочки более уравновешенные и спокойные, поэтому выявить у них проблему гораздо сложнее.

СДВГ сопровождается повышенной активностью ребенка, импульсивностью. Ему сложно концентрироваться на чем-то определенном и длительное время сидеть на одном месте. В результате возникают проблемы с социализацией и обучением, конфликты с родителями, учителями, сверстниками. Это приводит к развитию других психологических проблем.

Принято считать, что патология возникает в результате недостаточного внимания или неправильного воспитания ребенка. На самом деле это врожденное состояние, которое обусловлено особенностью мозга ребенка.

Также СДВГ часто путают с различными расстройствами:

- педагогической запущенностью, дислексией, дисграфией;

- тревожными состояниями;

- депрессией, биполярным расстройством.

У многих детей дошкольного возраста, младших школьников и подростков с СДВГ действительно есть подобные расстройства, однако они являются следствием патологического состояния. То есть возникли в результате наличия основной проблемы и несвоевременной ее корректировки.

Симптомы синдрома дефицита внимания

Распознать синдром дефицита внимания можно по трем характерным признакам:

- Нарушение концентрации внимания. Невнимательность. Ребенку сложно сконцентрироваться на чем-то определенном. Он не может закончить начатое – дочитать книгу, выполнить домашнее задание, собрать пазл и т.д. Такие дети часто теряют свои вещи и не помнят, где их оставили. Их сложно заинтересовать выполнением задач, которые требуют усидчивости и умственных усилий. Они плохо усваивают программу обучения.

- Импульсивность. Ребенку сложно ждать. В школе он выкрикивает ответ с места. При общении с людьми — часто перебивает и пытается привлечь внимание к себе. Не готов подчиняться правилам. Подвержен резкой смене настроения.