Дата публикации 13 июля 2022Обновлено 22 июня 2023

Определение болезни. Причины заболевания

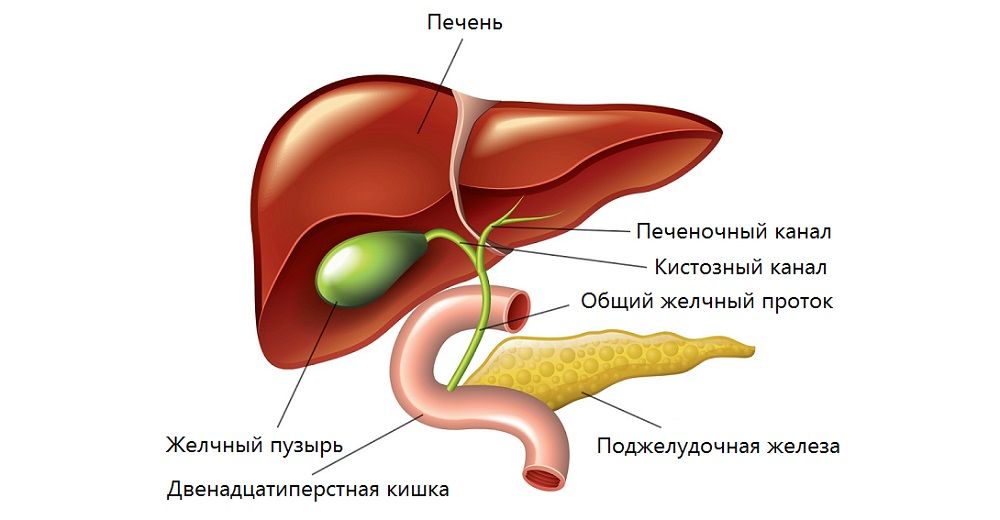

Дискинезия жёлчных путей (Biliary dyskinesia) — это нарушение оттока жёлчи, вызванное недостаточным сокращением мышц жёлчного пузыря, жёлчных протоков и сфинктеров [1]. Проявляется болями в правом подреберье, тошнотой, рвотой и ощущением распирания в животе.

Дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) относится к функциональным расстройствам. При таких расстройствах нарушается нормальная работа организма, в данном случае страдает пищеварение [5].

Синонимы: дисфункция жёлчных путей, функциональные расстройства жёлчного пузыря, сфинктера Одди и билиарного тракта, который включает жёлчные протоки и жёлчный пузырь.

Желчевыводящие пути

Эпидемиология

Болезни желчевыводящих путей выявляют примерно у 30 из 1000 человек, с каждым годом эти заболевания встречаются всё чаще [3]. Точная распространённость дискинезии жёлчных путей не известна. Обычно она развивается у взрослых и подростков в возрасте 13–18 лет. Женщины страдают дискинезией в 2–3 раза чаще мужчин, что связано с влиянием эстрогенов на образование жёлчных камней и моторику билиарного тракта.

Причины дискинезии жёлчных путей

Причины болезни до конца не изучены. Предполагается, что основную роль играет недостаток гормонов или ферментов, влияющих на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При этом нарушается движение и выведение жёлчи, повышается её вязкость и возникает воспаление [4].

Выделяют первичные и вторичные дисфункции билиарного тракта.

На первичные дисфункции приходится 10–15 % от всех случаев. Заболевание может возникать при генетическом нарушении чувствительности мышц жёлчных путей. Ещё одна возможная причина — нарушение нейрогуморальной регуляции (т. е. регуляции с помощью нервных импульсов и веществ, переносимых кровью и лимфой). Также при развитии первичных дисфункций большую роль играют психогенные причины: стрессы, депрессии и неврозы.

Вторичные билиарные дисфункции возникают:

- на фоне других болезней органов пищеварения — например, при хроническом холецистите или поражении слизистой двенадцатиперстной кишки, из-за чего нарушается выработка гормона холецистокинина;

- из-за изменения гормонального фона — при беременности, приёме гормональных контрацептивов, климаксе, избытке соматостатина и простагландинов;

- при системных заболеваниях — диабете, склеродермии, амилоидозе и миастении;

- после операции — по удалению жёлчного пузыря (холецистэктомии), рассечению блуждающего нерва (ваготомии) и резекции желудка.

К факторам риска дискинезии относятся:

- постоянный или сильный стресс;

- неправильное питание с низким содержанием жиров, избытком сахара и рафинированных продуктов;

- нерегулярные приёмы пищи или соблюдение строгих диет;

- употребление алкоголя;

- приём антидепрессантов;

- длительный приём антацидов (препаратов, которые уменьшают кислотность желудка);

- болезни щитовидной железы (например, гипотиреоз и тиреотоксикоз);

- низкий рН желудка;

- ожирение;

- хронические воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит и болезнь Крона);

- сахарный диабет I и II типа;

- перегиб жёлчного пузыря и желчнокаменная болезнь.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы дискинезии жёлчных путей

Основные симптомы дискинезии жёлчных путей (ДЖВП):

- эпизодическая боль в правом подреберье, иногда она может усиливаться и мешать повседневной активности;

- боль в животе после еды;

- ощущение распирания в животе;

- тошнота и рвота, в том числе из-за непереносимости жирной пищи.

Симптомы ДЖВП могут напоминать жёлчные колики:

- резкая боль в правом боку может отдавать в правое плечо;

- боль возникает неожиданно и также внезапно исчезает;

- появляется тошнота и рвота;

- снижается аппетит, чаще у детей [7].

Патогенез дискинезии жёлчных путей

Жёлчь вырабатывается в клетках печени — гепатоцитах. Через желчевыводящие канальцы она покидает печень и достигает общего жёлчного протока. Часть жёлчи сразу попадает в двенадцатиперстную кишку, остальная направляется в жёлчный пузырь, где накапливается и концентрируется [8].

Моторика жёлчного пузыря, сфинктера Одди и других отделов ЖКТ взаимосвязаны. Разницу давления в общем жёлчном протоке и двенадцатиперстной кишке регулирует сфинктер Одди — мышца, которая находится в фатеровом сосочке. При повышении тонуса этого сфинктера жёлчный пузырь расслабляется и происходит накопление жёлчи.

Фатеров сосочек

Благодаря слаженной работе мышц жёлчного пузыря и сфинктера Одди, в промежутке между приёмами пищи жёлчный пузырь заполняется жёлчью. Так он становится резервуаром, который снабжает двенадцатиперстную кишку жёлчью во время пищеварения.

При нарушении работы мышц фатерова сосочка и жёлчного пузыря повышается давление в желчевыводящей системе. Сокращения сфинктера Одди в сочетании с избыточным тонусом жёлчного пузыря приводят к резкому повышению давления в жёлчных протоках, что проявляется острой болью в животе.

При спазме фатерова сосочка и пониженном тонусе жёлчного пузыря давление нарастает постепенно, что сопровождается тупой болью в животе. При недостаточности сфинктера Одди и снижении тонуса жёлчного пузыря жёлчь застаивается и раздражает его стенку [10].

При увеличении числа или чувствительности рецепторов холецистокинина жёлчный пузырь сокращается сильнее, давление внутри него повышается. В результате его слизистая оболочка повреждается, воспаляется и развивается холецистит.

Классификация и стадии развития дискинезии жёлчных путей

Cогласно Римским критериям IV пересмотра (2016 года), среди расстройства жёлчного пузыря и сфинктера Одди выделяют:

- Е1 – билиарную боль (Е1а — функциональное расстройство жёлчного пузыря; Е1б — функциональное расстройство сфинктера Одди билиарного типа).

- Е2 — функциональное расстройство сфинктера Одди панкреатического типа [9].

Различают гипо- и гиперкинетическую дискинезию желчевыводящих путей.

Гиперкинетическая (гипертоническая) дискинезия возникает при слишком частом и сильном сокращении жёлчного пузыря. Сфинктеры при этом не полностью открываются, жёлчь сперва накапливается, а затем перестаёт вырабатываться, так как оставшаяся её часть ещё не прошла по протоку. При гиперкинетической дискинезии фракция выброса жёлчи составляет больше 75 % [2]. Фракция выброса — это объём желчи, который выталкивается из жёлчного пузыря, в норме она равна 70 %. Предполагается, что этот тип заболевания связан с избытком рецепторов холецистокинина, что способствует сокращениям жёлчного пузыря.

При гипокинетической (гипотонической) дискинезии стенки пузыря и протоков расслаблены, жёлчь оттекает медленнее, фракция выброса составляет около 40 %. Такая форма дискинезии чаще встречается у женщин. Риск заболевания повышается с возрастом, так как ослабевают стенки жёлчного пузыря и желчевыводящих путей [11][12][13].

Осложнения дискинезии жёлчных путей

ДЖВП может способствовать развитию сахарного диабета, холецистита, панкреатита и желчнокаменной болезни.

При длительном застое жёлчи может присоединиться вторичная инфекция и паразитарные заболевания: лямблиоз и описторхоз. Такие инфекции проявляются слабостью, тошнотой, рвотой, высокой температурой, сильной болью в животе, вплоть до печёночной колики.

У детей с повторяющимися билиарными симптомами (желтушностью кожи, увеличением печени, тошнотой и рвотой) чаще, чем у взрослых, развивается калькулёзный холецистит [15][16].

Диагностика дискинезии жёлчных путей

При диагностике дискинезии жёлчных путей проводится сбор анамнеза, осмотр, лабораторные и инструментальные исследования.

Сбор анамнеза, осмотр и анализы

На приёме врач уточняет характер, частоту и расположение боли, оценивает цвет кожи и размеры печени. При выполнении анализов определяют оттенок кала и мочи.

Для диагностики используются Римские критерии IV.

Основные Римские критерии:

- боль продолжается полчаса и дольше;

- боль возникает в эпигастрии (верхней части живота) и/или в правом подреберье;

- симптомы появляются и исчезают через разные промежутки времени;

- боль мешает повседневным действиям, иногда она настолько выражена, что человек обращается за неотложной медицинской помощью;

- при изменении позы и приёме препаратов, снижающих кислотность, боль уменьшается незначительно (меньше чем на 20 %).

Дополнительные Римские критерии:

- боль в животе сопровождается тошнотой и рвотой, отдаёт в спину и/или под правую лопатку, может будить ото сна;

- изменения в результатах анализов: общий анализ крови, как правило, в норме; в кале могут выявляться жирные кислоты и мыла; по биохимическому анализу крови видно, что повышен уровень печёночных трансаминаз, панкреатической амилазы, липазы, общего и прямого билирубина, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы [9].

Инструментальная диагностика

При дискинезии жёлчных путей может потребоваться ультразвуковое исследование (УЗИ), дуоденальное зондирование, манометрия сфинктера Одди, гепатобилиарная сцинтиграфия, холесцинтиграфия, фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) и другие методы. К обязательным обследованиям относится УЗИ, дуоденальное зондирование и рентгеновские исследования.

Ультразвуковое исследование позволяет измерить диаметр общего жёлчного протока. Обследование проводят до приёма жирной пищи и спустя 45 минут. Перед УЗИ пациента просят съесть что-нибудь жирное или вводят ему холецистокинин — гормон, способствующий сокращению жёлчного пузыря. Если на УЗИ видно, что проток увеличен, значит нарушен отток жёлчи. Это может указывать на дисфункцию жёлчных путей.

Дуоденальное зондирование — это забор жёлчи из двенадцатиперстной кишки с помощью зонда для последующего исследования. С помощью этого метода можно оценить работу жёлчного пузыря и его протоков, выявить в жёлчи бактерий и паразитов, определить предрасположенность к образованию камней.

Дуоденальное зондирование

Манометрия сфинктера Одди — это измерение давления с помощью катетера, который вводят в общий жёлчный и/или панкреатический протоки. Детям манометрия не проводится из-за возможных травм и осложнений, например сквозное повреждение стенки жёлчного пузыря.

Гепатобилиарная сцинтиграфия — это радиоизотопное исследование (т. е. с использованием меченых радионуклидами соединений), с помощью которого можно определить скорость и характер движения жёлчи от печени до двенадцатиперстной кишки. При необходимости процедуру дополняют фармакологическими пробами: Нитроглицерином, Неостигмином и Морфином. Гепатобилиарная сцинтиграфия хорошо подходит для диагностики дискинезии у детей.

Холесцинтиграфия позволяет оценить движение жёлчи. Перед процедурой в организм вводят холецистокинин и безопасный радиоактивный краситель. Затем жёлчный пузырь сканируют, наблюдая за выработкой жёлчи [14].

Холецистография — это рентгеновский метод диагностики состояния жёлчного пузыря и жёлчных протоков. Благодаря введению рентгеноконтрастного вещества, содержащего йод, можно рассмотреть жёлчный пузырь с протоками чётче и подробнее, чем на УЗИ.

ФГДС позволяет собрать образцы жёлчи из жёлчного пузыря и провести биопсию. Во время процедуры через рот вводят гибкую трубку, которую затем продвигают вниз по пищеводу в двенадцатиперстную кишку.

ФГДС жёлчного пузыря

Ретроградная эндоскопическая холангиография — это обследование, которое выполняют при помощи рентгеновского и эндоскопического оборудования. Эндоскоп (гибкий длинный шланг с источником света и видеокамерой на входном конце) вводится в двенадцатиперстную кишку через рот и желудок. Далее в просвет общего жёлчного протока помещают катетер, по которому пускают контрастное вещество. Это вещество окрашивает сосуды, что будет видно на снимках. При необходимости во время процедуры из просвета общего жёлчного протока удаляют мелкие камни и устанавливают трубку, облегчающую отток жёлчи.

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) — неинвазивный метод диагностики с помощью магнитных полей. МРХПГ позволяет получить чёткое изображение желчевыводящих путей и выявить их закупорку.

Дифференциальная диагностика

ДЖВП следует отличать от острого гастрита, жёлчных колик, острого панкреатита, острого и хронического холецистита.

Симптомы гипотонической дискинезии и дефицита сфинктера Одди схожи с проявлениями хронических болезней желудка, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки, например дуоденита, язвы желудка, кишечной непроходимости и хронического панкреатита.

Также нужно провести дифференциальную диагностику с паразитарными заболеваниями (описторхозом, клонорхозом), опухолями печёночного изгиба, спаечной болезнью, ишемической болезнью сердца, мочекаменной болезнью и неврологическими патологиями.

Лечение дискинезии жёлчных путей

Лечение ДЖВП должно быть комплексным и поэтапным, методы терапии подбираются индивидуально.

На тактику лечения влияет:

- характер расстройства (гипо- или гиперкинетическая дискинезия);

- степень воспаления жёлчных протоков, двенадцатиперстной кишки и жёлчного пузыря;

- выраженность симптомов.

Диета при ДЖВП

При лечении дискинезии важно соблюдать диету. Питаться нужно небольшими порциями примерно 5–6 раз в день. Следует ограничить жареную пищу, шоколад, какао, кофе и газированные напитки. При гипертонической форме рекомендуется избегать продуктов, вызывающих сокращение жёлчного пузыря: жирное мясо, рыбу, птицу, наваристые бульоны и другую жирную пищу, лук, чеснок, маринады, копчёности, горох и фасоль. При гипотонической форме в рацион должны входить овощи, фрукты, сметана, сливки, яйца, растительное и сливочное масло.

Медикаментозная терапия

Одновременно с диетой проводится медикаментозное лечение. Основная терапия ДЖВП — это желчегонные препараты. Длительность лечения индивидуальна, в среднем курс длится две недели. Затем его прерывают примерно на месяц, что позволяет предотвратить истощение клеток печени и развитие устойчивости к лекарствам.

При гиперкинетической дискинезии применяют спазмолитики, седативные средства, фитотерапию и физиотерапию (электрофорез со спазмолитиками). Врач может назначить урсодезоксихолевую кислоту, метионин, незаменимые фосфолипиды, а также препараты на основе расторопши, куркумы, артишока и тыквенных семечек. При таком типе дискинезии также показаны гепатопротекторы, которые защищают печень и протоки от повреждения жёлчью.

При гипокинетической дискинезии используют холинокинетики — препараты, повышающие тонус жёлчного пузыря. Желчегонным действием обладают многие растения: барбарис, бессмертник, стебли и почки кукурузы, стебли и корень лопуха, горькая полынь, рябина, хмель, брусника, майоран, календула, одуванчик, корень ревеня.

Препараты для лечения заболеваний жёлчного пузыря и желчевыводящих путей:

- Гимекромон — действует как спазмолитик, желчегонное средство и предупреждает развитие желчнокаменной болезни, улучшая циркуляцию жёлчи.

- Мебеверин (Дюспаталин) — обладает двойным действием: расслабляет мышцы жёлчного пузыря и желчевыводящих путей, а также сокращает эти же мышцы в нужных участках, тем самым предотвращая гипотонию.

- Тримебутина малеат (спазмолитик), Гиосцина бутилбромид (применяют при печёночной колике).

- Аллохол, Дигестал, Фестал, Холензим — комбинированные желчегонные средства [19].

Тонизирующие или седативные препараты назначают, учитывая состояние нервной системы пациента. К тонизирующим средствам относится кофеин и женьшень, к седативным — бромиды, настойки валерианы и пустырника.

Также по назначению врача может проводиться тюбаж — выведение скопившейся жёлчи. Эффективен тюбаж с минеральной водой: пациент выпивает натощак 100–150 мл подогретой воды и 45 минут лежит на правом боку под тёплой грелкой. В минеральную воду можно добавлять сорбит и сульфат магния.

Хирургическое лечение

При ДЖВП может проводиться холецистэктомия — удаление жёлчного пузыря. Операция нужна в тех случаях, когда самочувствие не улучшается после консервативной терапии. По мнению некоторых авторов, холецистэктомия не требуется, если симптомы сохраняются меньше трёх месяцев.

Перед проведением холецистэктомии потребуется полное лабораторное и инструментальное обследование, включая анализы на ферменты печени, связанный билирубин, амилазу и липазу. Результаты анализов должны быть в норме, только после этого можно проводить операцию [17][18].

Выделяют два вида холецистэктомии: открытую и лапароскопическую. Лапароскопическая операция безопаснее, чем открытая. Её выполняют через несколько небольших проколов в брюшной стенке с помощью специального инструмента — лапароскопа.

Открытая холецистэктомия проводится при остром воспалении жёлчного пузыря и противопоказаниях к лапароскопической операции.

Открытая и лапароскопическая холецистэктомия

Прогноз. Профилактика

Дискинезия жёлчных путей — это хроническое заболевание, но при соблюдении диеты и правильной терапии болезнь протекает без обострений. Без лечения может развиться калькулёзный холецистит и холангит.

Холецистэктомия эффективна в 80—90 % случаев. Через год после операции нормальное самочувствие сохраняется у 50–70 % пациентов [5].

Для профилактики дискинезии нужно правильно питаться, есть меньше острой, жареной и копчёной пищи. Рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, не курить, быть физически активным и лечить хронические очаги инфекции.

Дискинезия желчевыводящих путей

Дискинезия желчевыводящих путей – это функциональное заболевание билиарной системы, в основе которого лежит нарушение моторики желчного пузыря и желчных путей, а также процесса желчеотведения. Патология может развиваться по гиперкинетическому или гипокинетическому типу; проявляется болями в правом подреберье, тошнотой, диспепсией, неврозоподобными симптомами. Диагностика включает УЗИ желчевыводящей системы, холецистографию, холангиографию, дуоденальное зондирование, сцинтиграфию. Лечение консервативное: диета, прием желчегонных средств и спазмолитиков, санаторно-курортная терапия, фитотерапия, гирудотерапия, физиотерапия.

Общие сведения

В основе дискинезии желчевыводящих путей лежит моторно-тоническая дисфункция желчного пузыря и сфинктеров желчных протоков. При этом нарушается опорожнение желчного пузыря и поступление желчи в двенадцатиперстную кишку. Дискинезия является наиболее распространенным функциональным нарушением гепатобилиарной системы и служит ведущей причиной холестаза, а также образования камней в желчном пузыре и протоках. Патология встречается преимущественной у женщин. Наиболее подвержены развитию функциональных расстройств желчевыводящей системы лица молодого возраста (от 20 до 40 лет) с астенической конституцией и пониженным питанием.

Дискинезия желчевыводящих путей

Причины

Дискинезия желчевыводящих путей в современной гастроэнтерологии как психосоматическая патология, развивающаяся на фоне психотравмирующих ситуаций. Анамнез пациентов с дискинезиями желчевыводящих путей часто указывает на семейные, профессиональные и сексуальные трудности. Нередко дискинезия желчевыводящих путей служит проявлением общего невроза или диэнцефальных синдромов.

Значительная роль отводится нарушению нервной регуляции работы желчного пузыря, а также изменению уровня гормонов ЖКТ и эндокринных желез (при климаксе, недостаточности функции надпочечников, одиночной кисте и поликистозе яичников, гипотиреозе, тиреотоксикозе, сахарном диабете, ожирении). Кроме психогенных и эндокринных расстройств, среди этиологических факторов рассматривают алиментарные причины: пищевую аллергию, нерегулярное питание, употребление низкокачественной пищи в сочетании с малоподвижным образом жизни.

Дискинезии ЖВП часто сочетаются с другими заболеваниями органов пищеварения: хроническим гастритом, гастродуоденитом, язвенной болезнью, панкреатитом, энтеритом, холециститом, холангитом, желчнокаменной болезнью, постхолецистэктомическим синдромом. Нередко дисфункции желчевыводящих путей сопутствуют хронические воспалительные процессы в брюшной полости и органах малого таза – сальпингоофорит, хронический аппендицит и др.

С явлениями дискинезии могут протекать глистные и паразитарные инвазии ЖКТ (гельминтозы, лямблиоз), дисбактериоз, вирусный гепатит В, кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез). Предрасполагающими к развитию заболевания факторами могут выступать аллергические патологии — обструктивный бронхит, атопический дерматит, аллергический ринит.

Классификация

По этиологическому механизму различают первичную и вторичную дискинезию желчевыводящих путей. Первичная дисфункция обусловлена нарушением нейрогуморальной регуляции деятельности гепатобилиарной системы вследствие неврозов, вегетативно-сосудистой дисфункции и диетических погрешностей. Вторичная дискинезия развивается по механизму висцеро-висцерального рефлекса на фоне других заболеваний органов пищеварения.

По характеру нарушения моторно-тонической функции желчного пузыря и сфинктеров различают дискинезии, протекающие по гипертонически-гиперкинетическому и гипотонически-гипокинетическому типу. Гипертонически-гиперкинетическая (спастическая) дискинезия развивается при повышенном тонусе парасимпатической вегетативной нервной системы; гипокинетически-гипотоническая (атоническая) – при преобладании тонуса симпатической нервной системы.

В обоих случаях в результате несогласованности работы желчного пузыря и сфинктеров желчных протоков, нарушается поступление желчи в просвет двенадцатиперстной кишки, что приводит к расстройству процесса пищеварения. В зависимости от типа дискинезии (гиперкинетического или гипокинетического) развиваются различные клинические проявления.

Симптомы дискинезии

При гипертонически-гиперкинетическом варианте патологии ведущим симптомом служит острая коликообразная боль в правом подреберье, иррадиирующая в правую лопатку и плечо. Болевой приступ, как правило, развивается после погрешности в диете, чрезмерной физической нагрузки или психоэмоционального стресса. Болевой синдром может сопровождаться тошнотой, иногда рвотой, запором или поносом, полиурией. Боль проходит самостоятельно либо легко купируется спазмолитиками.

Вне приступов самочувствие удовлетворительное, наблюдается периодически возникающие, непродолжительные болевые ощущения спастического характера в правом подреберье, эпигастрии, околопупочной области. Нередко гипертонической дискинезии сопутствуют вазомоторные (тахикардия, гипотония, кардиалгия) и нейровегетативные (раздражительность, потливость, нарушение сна, головные боли) проявления. Пальпация живота во время болевого приступа выявляет симптом Кера — максимальную болезненность в проекции желчного пузыря. Явления интоксикации и признаки воспалительного процесса в анализах крови отсутствуют.

Для гипокинетически-гипотонической дискинезии характерна постоянная, неинтенсивная, тупая, ноющая боль в правом подреберье, чувство тяжести и растяжения в этой зоне. На фоне сильных эмоций и приема пищи развиваются диспепсические расстройства — горечь во рту, отрыжка воздухом, тошнота, снижение аппетита, метеоризм, запор или понос. При пальпации живота обнаруживается умеренная болезненность в проекции желчного пузыря, положительный симптом Ортнера. Отмечаются неврозоподобные проявления: плаксивость, раздражительность, перепады настроения, повышенная утомляемость.

Диагностика

Задачей диагностики служит верификация заболевания, определение типа дискинезии желчевыводящих путей, исключение сопутствующих заболеваний, поддерживающих дисфункцию. УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих путей направлено на определение формы, размеров, деформации, врожденных аномалий, конкрементов желчевыводящей системы. Для выяснения типа дискинезии УЗИ выполняется натощак и после приема желчегонного завтрака, позволяющего оценить сократительную функцию желчного пузыря.

Информативным методом диагностики является проведение фракционного дуоденального зондирования с исследованием дуоденального содержимого. С помощью зондирования 12-перстной кишки определяется тонус, моторика, реактивность, состояние сфинктерного аппарата внепеченочных желчных протоков. При гиперкинетической дискинезии ЖВП уровень липопротеидного комплекса и холестерина в порции В снижается; при гипокинетической – повышается.

Рентгенологическое обследование включает холецистографию и холангиографию. С их помощью оценивается архитектоника и моторика желчевыводящих путей. В комплексном обследовании может применяться манометрия сфинктера Одди, холесцинтиграфия, МРТ печени и желчевыводящих путей. Целесообразно исследование копрограммы, кала на дисбактериоз и яйца гельминтов.

Лечение дискинезии желчевыводящих путей

Лечение должно носить комплексную направленность, включающую нормализацию режима и характера питания, санацию очагов инфекции, десенсибилизирующую, противопаразитарную и противоглистную терапию, ликвидацию дисбактериоза кишечника и гиповитаминоза, устранение симптомов дисфункции. Важную роль играет диетотерапия: исключение приема экстрактивных продуктов, тугоплавких жиров, кондитерских изделий, холодных блюд, продуктов, вызывающих газообразование в кишечнике.

Большое внимание уделяется коррекции состояния вегетативной нервной системы. При гипертонически-гиперкинетическом типе дисфункции назначаются седативные препараты (бромиды, валериана, пустырник); при гипотонически-гипокинетическом — тонизирующие средства (экстракты левзеи, элеутерококка, настойки жень-шеня, лимонника, аралии). При лямблиозе или глистной инвазии проводится антипаразитарная и антигельминтная терапия.

Восстановление функции желчеообразования и желчеотведения при разных типах дискинезии также проводится дифференцированно. При гиперкинезии показаны холеретики (сухая желч, экстракт поджелудочной железы скота, фламин, гидроксиметилникотинамид, оксафенамид), слабоминерализованные минеральные воды в подогретом виде, спазмолитики (дротаверин, папаверин, платифиллин), фитосборы (отвары ромашки, мяты перечной, корня солодки, плодов укропа).

Из немедикаментозных методов пациентам с гипертонически-гиперкинетической дискинезией желчевыводящих путей рекомендуются курсы психотерапии, иглорефлексотерапии, гирудотерапии, аппликаций озокерита и парафина, диатермии, индуктотермии, СВЧ-терапии, электрофореза со спазмолитиками, точечного массажа, массажа воротниковой зоны.

При гипотоническом варианте назначаются холекинетики (ксилит, магния сульфат, сорбит), высокоминерализованные воды комнатной температуры, фитотерапия (отвары цветков бессмертника, листьев крапивы, плодов шиповника, душицы, зверобоя). При признаках внутрипеченочного холестаза показано проведение «слепого» зондирования (тюбажей). Для повышения общего тонуса назначается ЛФК, стимулирующие водные процедуры, тонизирующий массаж.

Из методов физиотерапии используют диадинамотерапию, электрофорез с магния сульфатом на область печени, ультразвук низкой интенсивности, СМТ-терапию, импульсные токи низкой частоты. Пациентам с дискинезией ЖВП показано наблюдение врача-гастроэнтеролога и невролога, ежегодные оздоровительные курсы в бальнеологических санаториях.

Прогноз и профилактика

Течение патологии хроническое, однако, при соблюдении диеты, здорового образа жизни, своевременном и правильном лечении заболевание может протекать без обострений. В противном случае возможно развитие осложнений со стороны гепетобилиарной системы – калькулезного холецистита и холангита. Профилактика первичной дискинезии требует соблюдения принципов здорового питания, своевременной коррекции нарушений психоэмоциональной сферы; предупреждение вторичной дискинезии — устранения основного заболевания.

Дискинезия желчевыводящих путей — лечение в Москве

Дискинезия желчевыводящих путей – патологическое состояние системы, отвечающей за желчевыделение, нарушения в работе желчного пузыря и желчных путей. Патология встречается преимущественно у женщин в молодом возрасте от 20 до 40 лет. Болезнь также часто выявляют у детей старше трех лет.

Нарушения выведения желчи влекут за собой ее застой и сгущение. Эти явления становятся причиной утраты антимикробной функции желчи, а также нарушений обмена веществ, учащения запоров и диареи, появления других расстройств пищеварения.

- Причины патологии

- Симптомы

- Диагностика и лечение

- Диета при дискинезии

- Прогноз и профилактика

Причины патологии

Дискинезия составляет 70% от общего количества патологий желчевыделительной системы. Как первичное заболевание патология диагностируется относительно редко, чаще всего она развивается на фоне других болезней.

Провоцирующими факторами патологии являются:

- повышенная кислотность желудка — гастрит, язва;

- желчнокаменная болезнь;

- изменения в гормональной системе, вызванные менопаузой, поликистозом яичников, нарушениями в работе надпочечников;

- хронические воспалительные процессы в брюшной области;

- заражения паразитами;

- кишечные инфекции;

- избыточное употребление жирной пищи;

- погрешности в питании, недостаточное соблюдение правил здоровой пищи;

- длительный прием некоторых медикаментозных препаратов.

Среди причин, провоцирующих дискинезию, называют психосоматику. Заболевание часто развивается на фоне психотравмирующих ситуаций, а также у пациентов, склонных к неврозам. Патология зачастую возникает у детей с повышенной возбудимостью.

Причинами слабости желчного пузыря могут быть астеническое сложение, малоподвижный образ жизни, неполноценное питание с дефицитом витаминов и других полезных веществ. Заболевание развивается по гипертоническому или гипотоническому типу.

Симптомы

Для заболевания, развивающегося по гипертоническому типу, характерны резкие боли, возникающие в правом подреберье, отдающие в плечевой пояс, а также тошнота, рвота, нарушения стула.

Боль возникает приступами, обычно после приема пищи или вследствие выполнения физической работы. Длительность приступа составляет 20-30 минут.

Для гипотонической дискинезии характерны постоянная тупая ноющая боль в правом подреберье, а также ощущение тяжести, повышенное газообразование, отрыжка, понижение аппетита, расстройства дефекации (запоры или поносы).

При нажатии на область живота отмечается умеренная болезненность. Застой желчи может стать причиной зуда кожи.

К характерным симптомам дискинезии относятся нестабильность психоэмоционального состояния. У пациента отмечают повышенную утомляемость, раздражительность, капризность и плаксивость.

Диагностика и лечение

Диагностика дискинезии желчевыводящих путей проводится врачом-гастроэнтерологом. Прежде всего, он выслушивает жалобы пациента, проводит общий осмотр с пальпацией живота для выявления болезненных участков. Затем пациенту назначают ряд лабораторных анализов — общий и биохимический анализ крови, анализ кала на лямблии, анализ мочи, печеночные пробы.

К инструментальным методам диагностики патологии относятся УЗИ желчного пузыря, дуоденальное зондирование, рентгенологическое обследование, включающее холецистографию и холангиографию. Эти методы позволяют определить структуру и функциональное состояние желчного пузыря и выявить существующие деформации.

Лечение дискинезии у детей и взрослых предусматривает комплексный подход с включением лекарственной терапии, проведением физиотерапевтических процедур, соблюдением специальной диеты.

Задача консервативной терапии — устранение симптомов дисфункции, ликвидация очагов инфекции, коррекция состояния нервной системы. С этой целью пациентам показан прием следующих групп препаратов:

- спазмолитики;

- желчегонные средства;

- антациды, ингибиторы протонной помпы — если заболевание развивается на фоне патологий системы пищеварения;

- антибиотики — при инфекционном происхождении болезни;

- противопаразитарная и противоглистная терапия — назначается при соответствующих показаниях;

- седативные средства — если болезнь сопровождается нервными расстройствами;

- фитосборы — отвары ромашки, мяты, солодки.

Из методов физиотерапии полезны электрофорез со спазмолитиками, иглорефлексотерапия, СВЧ-терапия, массаж воротниковой зоны, гирудотерапия. Рекомендуется также пройти курс психотерапии. Пациентам с дискинезией показано бальнеологическое санаторное лечение, наблюдение не только у гастроэнтеролога, но и у невролога.

Несвоевременное лечение патологии провоцирует прогрессирование болезни, часто с присоединением вирусной или бактериальной инфекции. Застой желчи вызывает желчнокаменную болезнь или дисфункцию поджелудочной железы.

Диета при дискинезии

Соблюдение специальной диеты — это одно из условий успешного лечения патологии. Пациентам назначается диетический стол № 5 по Певзнеру.

В рацион больного можно включать супы на овощном бульоне, крупяные каши в протертом виде, запеченные овощи, нежирное мясо и рыбу, вчерашний хлеб и галетное печенье. Из сладостей разрешены сухофрукты, домашнее желе, мармелад на пектине, кисели. Можно употреблять кисломолочную продукцию — кефир, йогурт, ряженку, простоквашу. Из напитков рекомендованы отвары шиповника, свежевыжатые соки, компоты.

В рацион нельзя включать:

- насыщенные мясные бульоны;

- перловую и пшенную кашу;

- колбасные и копченые изделия;

- сырые фрукты и ягоды;

- свежий хлеб;

- жирные мясо и рыбу;

- пряности, горчицу и майонез;

- крепкий чай, кофе и спиртосодержащие напитки.

Данный вид диеты предусматривает дробный прием пищи небольшими порциями. Продукты должны быть измельчены, это уменьшает нагрузку на желчный пузырь. Блюда необходимо отваривать или готовить на пару. Жареная пища категорически не рекомендуется.

Очень важно соблюдать оптимальную температуру приготовленных блюд: они не должны быть очень горячими или наоборот, излишне холодными.

Больному нужно обеспечить питьевой режим, количество употребляемой суточной жидкости должна быть не менее 2 литров. В то же время, важно ограничить прием соли, не более 10 грамм в сутки. Пищу едят не спеша, тщательно пережевывая каждый кусок для облегчения нагрузки на желчный пузырь и систему пищеварения.

Прогноз и профилактика

Дискинезия принадлежит к хроническим заболеваниям, но соблюдение диеты и выполнение рекомендаций лечащего врача позволяет стабилизировать состояние и уменьшить количество приступов боли.

Профилактика патологии в первую очередь заключается в своевременном лечении основных заболеваний, на фоне которых развивается дискинезия. К профилактическим мерам относятся соблюдение сбалансированной диеты с необходимыми ограничениями, здоровый образ жизни с отказом от вредных привычек, коррекция нарушений психоэмоциональной сферы.

Посещение врача с профилактической целью должно стать нормой для пациента. Важно дозировать физические нагрузки, обеспечить полноценный сон и прогулки на свежем воздухе.

- Как проявляет себя ДЖВП?

- Почему появляется ДЖВП?

- Типы дискинезии и характер ее проявления

- Чем опасна ДЖВП?

- Диагностика

- Лечение дискинезии желчевыводящих путей

Изображение от gpointstudio на Freepik

Аббревиатура ДЖВП расшифровывается как «дискинезия желчевыводящих путей». Такая патология встречается часто. По статистике, ее в десять раз чаще диагностируют у женщин, чем у мужчин. При заболевании нарушается процесс оттока желчи. Это происходит из-за неполного, повышенного или замедленного сокращения мышц желчного пузыря (ЖП) или сфинктеров желчевыводящих путей.

Для нормального сокращения мышц необходим гормон холецистокинин. Он вырабатывается клетками двенадцатиперстной кишки при попадании в нее пищи. После выброса холецистокинина желчный пузырь сокращается и желчь выделяется в двенадцатиперстную кишку. При ослаблении тонуса мускулатуры ЖП этот процесс также нарушается.

Как проявляет себя ДЖВП?

Заподозрить дискинезию можно по следующим признакам:

- после пищи с преобладанием жирных и острых продуктов появляются боли с правой стороны, которые могут отдавать в лопатку, грудную клетку.

- пациент может испытывать периодические неприятные ощущения в области печени и желчного пузыря: тяжесть, ноющую или острую боль.

- после приема пищи появляются признаки метеоризма, нарушается стул.

- из неспецифических признаков отмечают чувство горечи во рту, появление налета на языке, неприятный запах изо рта.

Следует знать, что подобная симптоматика характерна для многих заболеваний ЖКТ, поэтому поставить окончательный диагноз может только врач-гастроэнтеролог после проведения диагностики.

Почему появляется ДЖВП?

В зависимости от причины патологии различают первичную и вторичную дискинезию:

- Первичную ДЖВП связывают с анатомическими и физиологическими особенностями организма, наследственной предрасположенностью. Болезни подвержены люди молодого и среднего возраста, в том числе дети и подростки. Основная причина патологии — нарушение нервно-мышечной регуляции двигательной функции мышц желчного пузыря. Такая ситуация возникает на фоне вегетососудистой дистонии, при повышенных психоэмоциональных нагрузках, заболеваниях нервной системы. Чаще всего болезнь диагностируют у людей худощавого телосложения, пациентов с повышенной возбудимостью нервной системы, людей, чьи близкие родственники сталкивались с такой же проблемой.

Первичная ДЖВП может развиться на фоне эндокринных патологий и возрастных изменений гормонального фона. У женщин это часто происходит при наступлении менопаузы.

Первичная дискинезия обусловлена врожденными аномалиями развития желчного пузыря. Речь идет о его загибе, наличии перегородок, слабости стенок, неправильном расположении, повышенной подвижности, увеличении количества протоков. В этом случае нарушение оттока желчи проявляет себя уже в раннем возрасте.

- Вторичная дискинезия сопутствует практически всем заболеваниям ЖКТ. Она развивается при холецистите, гепатите, панкреатите, энтерите, колите, гастрите, болезнях двенадцатиперстной кишки. Если она поражена, нарушается выработка холецистокинина, который регулирует отток желчи. Также дискинезию диагностируют у пациентов с желчекаменной болезнью. Из-за конкрементов (камней) желчь не может нормально отходить.

Вторичная ДЖВП у женщин может развиваться на фоне заболеваний органов малого таза. Аналогичная ситуация характерна для пациентов с паразитарными инфекциями, аллергиями.

В группе повышенного риска находятся поклонники строгих диет, при которых уменьшается количество приемов пищи, сокращается ее количество.

Типы дискинезии и характер ее проявления

ДЖВП бывает трех типов:

- Гипертонически-гиперкинетическая. Встречается довольно редко. Болезни подвержены люди с чувствительной нервной системой, склонные к неврозам, длительным переживаниям. Чаще всего патология проявляет себя уже в молодом возрасте. Риск ее развития увеличивает рацион с преобладанием острой пищи. Главный признак гипертонически-гиперкинетической дискинезии — боль. Она может возникнуть после приема пищи или на фоне психоэмоционального напряжения, усиливаться во время ночного сна. Болевые ощущения могут быть достаточно сильными. Их источником является правое подреберье, от которого боль распространяется на другие участки тела: шею, лопатку, плечо и даже нижнюю челюсть. Приступ может длиться от нескольких минут до получаса.

- Гипотонически-гипокинетическая. Такая разновидность встречается намного чаще первой. Болезни подвержены люди среднего и зрелого возраста. В группе риска — пациенты, которые ведут малоподвижный образ жизни. Чаще всего дискинезии сопутствуют хронические заболевания органов ЖКТ. При гипотонически-гипокинетической дискинезии желчевыделение замедлено и снижена моторика протоков. Это приводит к застою желчи в пузыре — холестазу. Это состояние способствует нехватке желчных кислот, которые необходимы для нормального пищеварения и усвоения питательных веществ. Болезнь проявляет себя многочисленными симптомами. В первую очередь это боль, которая носит тупой характер, сопровождается чувством распирания. Пациенты жалуются на чувство тяжести в правом боку. При такой форме заболевания неприятные ощущения уменьшаются после приема пищи. Из-за нарушения пищеварения может наблюдаться подташнивание, метеоризм. Неприятные признаки усиливаются после переедания, употребления жирной пищи. При нехватке желчных кислот нарушается перистальтика кишечника. Это приводит к расстройству стула. У пациента могут появляться как запоры, так и понос.

- Смешанная. При смешанной форме дискинезии предрасположенность к заболеванию сочетается с другими факторами, которые приводят к нарушению оттока желчи.

Чем опасна ДЖВП?

Болезнь не несет прямой угрозы для жизни, но способна значительно ухудшить состояние здоровья. Из-за нарушения пищеварения организм испытывает нехватку питательных веществ, витаминов. У пациента с дискинезией повышается риск развития мочекаменной и желчекаменной болезни, полиартрита. Застой желчи вреден для желчного пузыря. На фоне ДЖВП развивается холецистит, могут образовываться камни, нарушается работа поджелудочной железы, которая связана с желчным пузырем и протоком.

Болевые ощущения, чувство тяжести доставляют немало хлопот, мешают нормальной работоспособности и отдыху.

Диагностика

Диагностикой заболевания занимается гастроэнтеролог. Для определения типа патологии используют технологию дуоденального зондирования, которая заключается в заборе желчи для анализа ее состава. Пациенту вводят магнезии сульфат, который стимулирует отделение желчи. При гиперкинетической форме желчь выделяется быстрыми темпами, что сопровождается болевыми ощущениями. При гипокинетической форме заболевания выделение начинается поздно, опорожнение желчного пузыря происходит медленно.

Кроме диагностики при помощи стимуляции желчеотделения, пациенту назначают лабораторные анализы, холецистографию, рентгенографию с контрастом, УЗИ органов брюшной полости и другие аппаратные процедуры. Их задача — оценить состояние желчного пузыря и протоков, чтобы исключить другие нарушения.

Лечение дискинезии желчевыводящих путей

Для нормализации желчеотделения пациенту необходимо в целом пересмотреть свой образ жизни. Это касается привычек питания, соблюдения баланса между работой и отдыхом. Необходимо избегать чрезмерных психоэмоциональных нагрузок, следить за здоровьем нервной и пищеварительной системы.

При гипертонической дискинезии назначают строгую диету. Необходимо исключить острые и жирные блюда, алкоголь.

Пищу принимают небольшими порциями 5–6 раз в день. Для снятия болей назначают спазмолитики. Если патология вызвана заболеванием нервной системы, переживаниями, рекомендуется прием успокаивающих травяных настоев, седативных препаратов. При дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническому типу врач может назначить аллохол, а при ДЖВП по гипертоническому типу- дротаверин. Есть противопоказания, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и внимательно читайте инструкцию.

Препараты при ДЖВП

При замедленном отделении желчи назначают препараты, которые стимулируют этот процесс. Они выпускаются на основе сульфата магния, ксилита и других веществ. Если болезнь вызвана глистной инвазией или воспалительным процессом, для лечения необходимы препараты, которые устраняют основную причину дискинезии.

Важно избегать переедания, длительных перерывов в приеме пищи, избытка жиров и специй в рационе. Важным условием нормальной работы желчного пузыря является достаточная двигательная активность. Пациенту рекомендуют лечебную гимнастику, прогулки, специальные упражнения для стимулирования оттока желчи, физиотерапию.

Нарушения моторики желчевыводящих путей

Статьи

Опубликовано в журнале:

Практика педиатра

Март, 2007

С.В. Бельмер, профессор кафедры детских болезней № 2 ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет» Росздрава, д-р мед. наук

Среди многочисленных вариантов заболеваний желчевыводящих путей (холепатий) нарушения их моторики, или дискинезии, следует считать самыми распространенными, хотя бы по той причине, что они сопровождают практически любой патологический процесс в билиарном тракте.

Нарушения моторики желчевыводящих путей (ЖВП) можно подразделить на функциональные и связанные с органическими причинами. Также нарушения моторики билиарного тракта подразделяют на:

- дисфункции (дискинезии) желчного пузыря: гипо- и гиперкинетическая (гипо- и гипермоторная);

- дисфункции (дистонии) сфинктера Одди: гипо- и гипертоническая.

Причины дискинезий

Основными причинами дискинезий ЖВП являются:

- вегетативная дисфункция (наиболее частая причина функциональных холепатий);

- патология желчного пузыря (дискинезия на фоне органических нарушений);

- патология других органов пищеварения (в связи с нарушениями нервной и/или гуморальной регуляции).

Как следует из вышеуказанных причин, нарушения моторики ЖВП всегда носят вторичный характер. О «первичных дискинезиях» можно говорить лишь с определенной долей условности. В случае органических причин дискинезии и дистонии обусловлены поражением самих ЖВП, а при функциональных холепатиях – нарушением регуляции со стороны нервной системы.

Клинические проявления

Основными симптомами нарушений моторики ЖВП являются:

- боли в животе: в области правого подреберья и в эпигастральной области, тупые – острые; после еды – после нагрузки; типичная иррадиация – вверх, в правое плечо;

- тошнота, рвота;

- горечь во рту;

- признаки холестаза;

- увеличение печени;

- болезненность при пальпации;

- пузырные симптомы (в т.ч. болезненность в точке проекции желчного пузыря).

Характер болей в определенной степени определяется характером дискинезии: тупые боли после еды характерны для гипокинетических и гипотонических нарушений, тогда как сильные боли после нагрузки (физической или эмоциональной) указывают на гиперкинетические и гипертонические нарушения. Тошнота наблюдается относительно часто, но развитие рвоты указывает на тяжесть процесса. Горечь во рту является отражением нарушения моторики верхних отделов пищеварительного тракта в целом. Наконец, признаки холестаза могут отсутствовать или быть выражены в различной степени, что определяется характером основного патологического процесса.

При осмотре больного врач обращает внимание на «пузырные» симптомы, выявляемые при пальпации. Основными из них являются болезненность в точке проекции желчного пузыря, симптом Кера, симптом Мерфи, симптом Ортнера (Грекова), симптом Мюсси (Георгиевского; френикус-симптом). Всего же описано несколько десятков пузырных симптомов.

Дополнительные методы исследования

Исследования, позволяющие оценить моторику ЖВП и определить характер дискинезии:

- дуоденальное зондирование;

- пероральная и внутривенная холецистографии;

- ультразвуковое исследование;

- гепатобилиарная сцинтиграфия.

Дуоденальное зондирование позволяет оценить моторику ЖВП, цитологический и биохимический состав желчи, провести ее микробиологическое исследование. В то же время дуоденальное зондирование – длительное и плохо переносимое ребенком исследование. При этом эффект раскрытия сфинктера Одди при использовании сульфата магния удается добиться примерно в 70% случаев. Противопоказаниями к дуоденальному зондированию являются острый холецистит, холангит, обострение хронического холецистита, холангита, варикозное расширение вен пищевода, стенозы пищевода, склонность к бронхоспазмам, сердечная недостаточность. Приведенные выше обстоятельства ограничивает сферу применения данного метода, несмотря на уникальную информацию (недоступную для других методов исследования), которую можно получить при грамотном его проведении.

Наиболее широко в настоящее время для диагностики холепатий применяют ультразвуковое исследование (УЗИ). Чаще всего для оценки моторики желчного пузыря проводят функциональные тесты, назначая желчегонный стимулятор и оценивая изменения размеров желчного пузыря, которые измеряют до и после стимуляции (по данным ультразвукового исследования или, реже, пероральной холецистографии). В качестве стимулятора используются яичные желтки, ксилит, сорбит, лекарственные препараты. В норме поперечник желчного пузыря и его объем через 45 минут должны сократиться примерно на 50%. Более интенсивное сокращение говорит о его гипермоторике (гиперкинезии), а слабое – гипомоторике (гипокинезии). Метод не дает прямого ответа на вопрос о тонусе сфинктеров. Можно предположить, что появление боли на фоне стимуляции сокращения желчного пузыря является косвенным признаком гипертонии сфинктерного аппарата. Аналогичные результаты можно получить, используя рентгенологические методы исследования (холецистография), однако необходимость лучевой нагрузки на ребенка, так же как введения контрастного вещества, несколько ограничивают область их применения.

Гепатобилиарная сцинтиграфия (радиоизотопное исследование печени) проводится, в первую очередь, с целью оценки функции гепатоцита, но одновременно позволяет изучить моторную функцию ЖВП. Метод не является повседневным в силу сложности, необходимости специального оборудования, дороговизны. Кроме того, он не позволяет оценить другие характеристика желчевыводящей системы (форму и размеры протоков и желчного пузыря и др.).

Лечение

Коррекцию нарушений моторики ЖВП начинают с поиска причины и ее устранения – лечения основного заболевания ЖВП, коррекции вегетативного статуса и т.д. (табл. 1)

Таблица 1

Алгоритм коррекции дискинезий и дистоний ЖВП

Диета. При любых формах дискинезий показано многократное питание в течение дня (5-6 раз), а также исключение жареных блюд, шоколада, какао, кофе, крепких бульонов, копченостей, газированных напитков.

При гипертонической и гиперкинетической формах дискинезий рекомендуется дробное (4-5 раз) питание с ограничением продуктов, вызывающих сокращение пузыря: жирные мясо, рыба и птица, растительное масло, изделия из жирного теста, пряности, грибы, бульоны, лук, чеснок, щавель, редька, маринады, копчености, газированные напитки. Также следует исключить продукты, вызывающие газообразование: ржаной хлеб, горох, бобы. Не рекомендуются любые холодные блюда.

При гипотонической гипокинетической формах дискинезий в диету должны быть включены фрукты, овощи, растительное и сливочное масло, сливки, сметана, яйца.

Желчегонные средства подразделяются на холеретики и холекинетики. Холеретики увеличивают концентрацию желчных кислот в желчи. К этой группе относятся препараты, содержащие компоненты бычьей желчи (Фестал, Аллохол, Холензим, Лиобил и др.) и/или растительные стеролы, входящие в состав желчегонных трав, увеличивающие концентрацию органических анионов. Противопоказаниями к назначению холеретиков, в первую очередь, содержащих компоненты желчи, являются гепатиты, циррозы печени, язвенная болезнь, эрозии слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, панкреатит, диарейный синдром. Эти же препараты, в связи с их раздражающим действием на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, у детей с гастроэнтерологической патологией следует применять ограниченно.

Холекинетики стимулируют сократительную функцию желчного пузыря и снижают давление в билиарной системе (сернокислая магнезия, многоатомные спирты, растительные препараты – Фламин, Берберин и др.)

Высокоэффективным холекинетическим средством остаются тюбажи с минеральной водой. Утром натощак больной выпивает 100-150 мл теплой минеральной воды без газов, после чего ложится на правый бок, под который подкладывают теплую грелку, и лежит в течение 45-120 минут. В минеральную воду могут добавляться сорбит, сульфат магния, соль Барбара и др. Вместо минеральной воды могут использоваться соли, обладающие желчегонным эффектом, или мед. Конкретный стимулирующий состав подбирает врач, исходя из особенностей больного. Курс обычно состоит из 10 процедур, которые проводятся один раз в три дня.

Важным компонентом лечения являются холеспазмолитики (мебеверин, дротаверин, гимекромон и др.). Особое место среди миотропных спазмолитиков занимает мебеверин (Дюспаталин), обладающий двойным механизмом действия, препятствующим развитию гипотонии как побочного эффекта спазмолитической терапии. Особенностью Дюспаталина является его форма выпуска, обеспечивающая пролонгированный эффект. Дюспаталин назначается внутрь за 20 минут до еды по 1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером). Многолетний опыт применения мебеверина показал не только эффективность препарата, но и его безопасность. Важной особенностью препарата является отсутствие антихолинергических эффектов, что значительно расширяет область его применения. В нашей стране Дюспаталин разрешен к применению у детей с 12 лет. Мебеверин является препаратом выбора для детей старше 12 лет при гипертонии сфинктеров, гиперкинезии и особенно при сочетании обоих нарушений.

Нейротропные средства назначаются с учетом характера дискинезии и вегетативной дисфункции. В соответствии с этим рекомендуют тонизирующие (женьшень, кофеин и т.п.) или седативные (бромиды, настой валерианы, настой пустырника и др.) препараты. Выбор препарата желательно обсудить с невропатологом.

Физиотерапия при гиперкинетических и гипертонических формах дискинезий может включать электрофорез с новокаином, парафиновые аппликации, общие радоновые или хвойные ванны, а при гипокинетических и гипотонических – электрофорез с или сульфатом магнезии, фарадизацию, гальванизацию, диадинамические токи Бернара.

Минеральные воды с высокой минерализацией, значительным содержанием газа, сульфатов, хлоридов (Ессентуки № 17, Арзни и др.) комнатной температуры или слегка подогретые за 30-60 минут до еды стимулируют моторику ЖВП, в то время как слабо минерализированные воды (Славяновская, Смирновская, Ессентуки №4, №20, Нарзан и др.) в подогретом виде обладают спазмолитическим и тормозящим моторику эффектом.

В качестве дополнительных средств при внепеченочном холестазе могут быть назначены гепатопротекторы, обеспечивающие защиту клеток печени и протоков от повреждающего действия желчи в условиях гипертензии в ЖВП.

Гепатопротекторы подразделяются на препараты:

- Химического происхождения – урсодеоксихолевая кислота, аденинметионин, метионин, эссенциальные фосфолипиды.

- Животного происхождения (Сирепар, в настоящее время не применяется).

- Растительного происхождения (широко используются) – расторопша, куркума, артишок, семена тыквы, комбинированные средства (Лив. 52 К, Гепабене, Гепатофальк Планта).

Препарат растительного происхождения Лив. 52 К отличается сочетанием гепатопротективного и желчегонного действий. Благодаря чему стимулируется восстановление клеток печени, и снижаются показатели холестаза (ГТТП, ЩФ, уробилин), уменьшается или исчезает осадок в полости желчного пузыря. Препарат Лив. 52 К способствует купированию абдоминального и диспептического синдромов, улучшает пищеварение и нормализует стул. Применяется у детей старше 2-х лет по 10-20 капель 2 раза в день. - Гомеопатические.

Гепатопротекторы в первую очередь показаны при выраженном холестазе, однако их применение обосновано и при менее выраженных нарушениях моторики ЖВП. Вопрос о целесообразности их назначения решается индивидуально, исходя из особенностей течения болезни у конкретного пациента.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)