Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы – это физиотерапевтическая процедура, которую осуществляет квалифицированный мануальный терапевт для оказания на организм пациента лечебного воздействия импульсных переменных токов высокой частоты (от 100 до 300 кГц), высокого напряжения (20 000 В) и малой силы (0,0002 А).

Преимущества дарсонвализации

Аппарат для дарсонваль-терапии изобрел французский врач-физиолог более 100 лет назад, воздействие переменных токов на человеческий организм позволяет:

- улучшить ток крови и лимфы;

- усилить питание тканей;

- активировать местный иммунитет;

- насытить клетки кислородом;

- снизить болезненные ощущения;

- уменьшить проявлений аллергической реакции;

- добиться противовоспалительного эффекта;

- проникнуть лекарственным средствам вглубь кожных покровов.

В настоящее время эта физиотерапевтическая процедура обрела широкое использование в консервативной терапии различных заболеваний. Во время ее выполнения оказывается воздействие на нервные окончания, способствуя увеличению порога чувствительности к боли – это явление используется для стимуляции эмоционального состояния пациента, регуляции режима сна, преодоления неврологических и психических отклонений.

Медицинская значимость

В основе такой разновидности физиотерапии как дарсонвализация лежит медицинское воздействие на организм переменного разночастотного импульсного тока. Методика нашла применение при лечении гинекологических, неврологических, дерматологических, урологических болезней, а также патологий периферической нервной системы.

Работа Дарсонваля базируется на следующих факторах:

- переменном высокочастотном импульсном токе;

- небольшом содержании окислов озона / азота;

- высоковольтном коронном разряде;

- незначительных механических колебаниях, которым свойственна надтональная частота в тканях (экстратермическом эффекте);

- вырабатываемом в результате коронного разряда облучении ультрафиолетом слабой интенсивности;

- генерируемой в тканях (в частности, в области коронного разряда) тепловой энергии.

Терапевтическое воздействие манипуляции оказывается за счёт электромагнитных волн, глубоко проникающих в ткани, расположенные под кожей. Эти электромагнитные колебания возникают от приложенного к поверхности кожи электрического заряда, усиливающего процесс кровообращения. Он, в свою очередь, способствует притоку артериальной крови и увеличению оттока венозной, значительно улучшая метаболизм в тканях, усиливая мышечный тонус, запуская восстановительные и защитные реакции организма, укрепляя тонус тканей.

Кроме того, за счёт озона процедура оказывает бактерицидное действие. Распределяясь между покровом кожи и электродом устройства, озон из-за своих усиленных окислительных свойств, подавляет некоторые разновидности грибов и патогенных микроорганизмов.

Показания для проведения процедуры

Местная дарсонвализация назначается при:

- Патологиях, касающихся периферической нервной системы – невралгии, радикулите, остеохондрозе, неврите, гипо- и парастезии (нарушениях способности воспринимать раздражающие факторы).

- Нервных расстройствах – бессоннице, неврозах, нейродермите, нейроциркуляторной дистонии, мигрени, энурезе.

- Патологиях ЛОР-органов – нейросенсорной тугоухости, вазомоторном рините, гингивите, хроническом гайморите.

- Заболеваниях органов мочеполовой системы – простатите, цистите, эндометрите.

- Дерматологических патологиях – экссудативном диатезе, себорее, целлюлите, астеатозе, угревой сыпи.

- Нарушениях периферического кровообращения – варикозном расширении вен, трофических язвах.

Запрещается использование дарсонваль-терапии при беременности, туберкулезе, опухолевидных образованиях, гипертонической болезни, нарушениях ритма сердечных сокращений, инфаркте миокарда, почечной недостаточности, эпилепсии, инфекционных заболеваниях, транзиторной ишемической атаке.

Специфика местной дарсонвализации

В ходе процедуры сквозь вакуумный электрод к коже человека подводится ток высокого напряжения. Внутри этот электрод пустой либо содержит разреженный воздух. Незначительное напряжение, способствующее ионизации воздуха, формирует бесшумный электрический разряд, который широко применяется при контактном способе воздействия. В силу повышения напряжения наблюдается произвольное вторичное ионизирование воздуха, обусловленное формированием электрической искры. Использование последней характерно для дистанционной методики воздействия, в т ч. коагуляции сосудов, папул.

Кроме использования в качестве восстанавливающей терапии среди пациентов, перенёсших инсульт, к процедуре местной дарсонвализации прибегают при кохлеарном неврите, поражении периферических нервов, мигренях, плевродинии (патологии Борнхольма), вагинизме, чесотке, варикозной болезни, долго незаживающих ранах, поверхностном (1 степени) и пограничном (2 степени) обморожении, точечных язвах, облитерирующем атеросклерозе. Для ответной реакции на подобное влияние импульсного переменного высокочастотного тока в случае местной дарсонвализации характерный локальный либо сегментарный характер. На фоне непродолжительного спастического атеросклероза происходит расширение внутреннего пространства сосудов, в результате чего наступает возобновление крово- и лимфоотока, снижается вероятность застойных явлений, происходит улучшение кровотока тканей, рассасывание очагов воспаления, которым предшествует увеличение в коже концентрации кислорода. Слабый разряд (и, по большому счёту, искровой) обеспечивает бактерицидный эффект.

В результате осуществления местной дарсонвализации наблюдается подавление восприимчивости периферических нервных окончаний, выступающих рецепторами с сопровождающейся изоляцией в центральной нервной системе нервных импульсов, что, в большей степени, объясняется воздействием тока высокой частоты на нервные рецепторы. Кроме того, у пациентов отмечается подавление работы потовых, сальных желез. По истечении одного часа с момента осуществления процедуры на подверженных влиянию Дарсонваля участках отмечается покраснение и лейкоцитарная инфильтрация с умеренной отёчностью дермального слоя кожи, проходящая через 24 часа.

Алгоритм проведения процедуры дарсонвализации

Пациенту не нужно выполнять какие-либо подготовительные мероприятия – достаточно прийти на прием к мануальному терапевту в назначенное время, предварительно сняв все металлосодержащие предметы.

Специалист выполняет следующие действия:

- Протирает кожные покровы специальным средством, в состав которого не входит спирт (его нельзя использовать из-за опасности возгорания).

- На жирную кожу наносит тальк, на сухую – тонкий слой крема.

- Включает аппарат, придерживая основание предварительно выбранной, обработанной спиртом и высушенной электродной насадки.

- Прикладывает насадку электрода, заключенного в герметичную стеклянную колбу с разреженным воздухом, к поверхности тела и плавно скользит по массажным линиям – при контактном методе.

- Передвигает электродную насадку, не касаясь кожи и создавая «холодные искры» – при бесконтактном методе.

- По окончании сеанса на обработанные током участки наносит увлажняющий крем.

- Обрабатывает насадку дезинфицирующим средством.

Один сеанс токотерапии длится 5-10 минут, курс лечения составляет 10-20 процедур.

Разновидности электродов для Дарсонваля

С целью проведения манипуляции устройство Дарсонваля оборудуется стеклянными разновидностями электродов, для которых характерны различные формы, насадки, размеры. Гребешковые электроды предназначены для использования на волосистом покрове головы, грибовидные предназначены для лечения обширных площадей кожи, Т-образные предназначены для воздействия на позвоночник, полостные используются вагинально или ректально. Применение той либо другой насадки определяется в соответствии с имеющимися у пациента проблемами и спецификой области воздействия на поражённые зоны.

Лечебный эффект и реакция организма на процедуру

При контактной дарсонвализации оказывается раздражающее воздействие на расположенные в толще гиподермы нервные волокна – это способствует:

- активации циркуляции крови и иммунной системы;

- кратковременному ангиоспазму и последующему длительному расширению сосудов;

- улучшению тканевого дыхания;

- интенсивному поглощению болезнетворных микроорганизмов фагоцитами (иммунными клетками);

- повышению кожного тургора;

- уменьшению функциональной деятельности потовых желез;

- скорейшему устранению воспалительных процессов.

Бесконтактная методика вызывает ряд ответных реакций:

- Рефлекторную – электрические разряды воздействуют на нервные волокна, по которым возбуждение поступает в спинномозговые сегменты для активации деятельности связанных с ним органов. Одновременно происходит активация клеток, блокирующих поступление из пораженного участка болевых импульсов.

- Сосудистую, характеризующуюся расслаблением стенок сосудов микроциркуляторного русла и расширением их просвета. Это явление способствует усилению на обрабатываемом участке микроциркуляции и обменных процессов, повышению тонуса сосудов, улучшению лимфо- и кровообращения.

- Иммунную, вызванную ударными волнами потока ионов, которые провоцируют возникновение микро-некротических очагов, стимуляцию защитным механизмов и выделение биологически активных веществ (гепарина, простагландинов, гистамина, цитокинов, способствующих: расслаблению гладкой мускулатуры; устранению спазмов сосудов, бронхов и пищеварительного тракта; нормализации гемокоагуляции; повышению активности лейкоцитов; устранению клинической симптоматики аллергической реакции.

Процедура дарсонваль-терапии абсолютно безболезненна, во время ее проведения контактным способом пациент ощущает тепло, затрагивающее глубокие ткани эпидермиса, при бесконтактном – небольшое покалывание и специфический запах свежести. Результаты воздействия высокочастотного тока – нормализация сна, устранение отечности, головных, мышечных и суставных болей, улучшение настроения, повышение работоспособности, рассасывание очагов воспаления.

Влияние дарсонвализации на головной мозг

Систематическая дарсонвализация значительно улучшает функционирование ЦНС – налаживает механизм сна, повышает трудовую деятельность, нормализует сосудистый тонус, снижает усталость и головные боли.

Как долго длится сеанс?

В каждом конкретном случае продолжительность манипуляции устанавливается врачом. Минимальное количество рекомендованных процедур – 5 сеансов. Полный курс терапии ограничивается 5-15 сеансами, каждый из которых в зависимости от нарушения длится от 5 до 20 минут.

Неврит лицевого нерва

Гимранов Ринат Фазылжанович

Невролог, нейрофизиолог, стаж — 35 лет;

Профессор неврологии, доктор медицинских наук;

Клиника восстановительной неврологии.Об авторе

Дата публикации: 21 марта, 2020

Обновлено: 23 сентября, 2024

Неврит или воспаление лицевого нерва – патология с характерными симптомами, требующая лечения медикаментозными препаратами и применения физиотерапевтических процедур. [1]

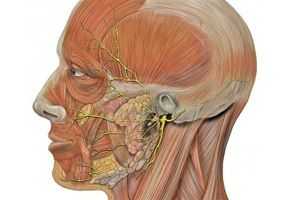

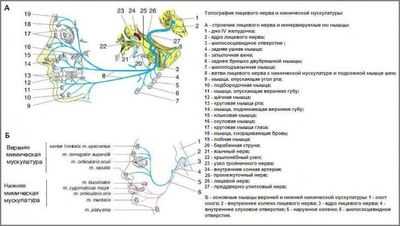

Нервные волокна, которые выходят на лицо, проходят сквозь узкие костные каналы. В частности – через барабанную полость среднего уха. Поэтому их воспаление, пережатие, легко провоцируется не только специфическими болезнями. Достаточно простого физического воздействия, причём даже не оставляющего каких-либо следов.

Последствия патологии видны невооружённым глазом, так как проявляются в парализованных мышцах на одной половине лица. Если лечение воспаления и отёка височно-лицевого нерва не начать при первых симптомах, вне зависимости от причины и проявлений у взрослого или ребёнка, последствия будут серьёзными: вплоть до необратимой атрофии волокон и мышц.

Причины возникновения

Чтобы понять, что такое неврит (воспаление)лицевого нерва, хронический или острый, недостаточно увидеть пациента на фото или картинках, надо разобраться в причинах возникновения патологии – это главный фактор успешного излечения.

Нервные волокна на лице многофункциональны, распространяются на большую площадь. Начальные корешки проходят через костные каналы в височной и скуловой костях. После чего ветвятся и идут к мимическим мышцам, языку, слёзным железам.

Из-за широкого ветвления подвергаются воздействию разнообразных факторов.

При характерных симптомах, причинами неврита лицевого нерва могут стать:

- разнообразные доброкачественные или злокачественные опухоли в местах прохождения волокон;

- диффузные заболевания соединительных тканей;

- воздействие герпетической инфекции;

- воспалительные процессы внутри черепа, особенно в области внутреннего уха;

- воспаление ЛОР-органов, начинающееся в послеоперационный период;

- травмы височной или лицевой части черепа, при этом необязательно повреждения должны быть заметны, даже случайный удар, не оставивший после себя какой-то видимой отметки, может послужить причиной появления первых признаков воспаления корешков лицевого нерва с видимыми симптомами на лице; [2]

- аномальное строение костей, врождённые генетические особенности, часто передаваемые по наследству;

- сужение костных каналов вследствие таких заболеваний, как гайморит, кариес, пародонтоз.

Конкретная причина выясняется во время диагностики. Без неё врачу сложно определиться, как и чем лечить воспаление, перешедшее в острый неврит лицевого нерва, как успокоить, когда он болит, какими препаратами, таблетками вылечить патологию полностью и с минимальными последствиями.

Этапы развития

Ухудшение состояния человека обусловлено патологическими процессами, протекающими в области корешков. Повреждение нервной ткани бывает как одномоментным, так и постепенным.

Возможны неврит и нейропатия. Неврит – воспаление самого нервного корешка и развивается быстро. Также передача импульсов от мозга к органам-мишеням может мгновенно нарушаться сдавлением мягких тканей от отёка, травмой крупной веточки. Постепенная атрофия волокон с незаметным началом имеет место вследствие системных болезней и называется нейропатией.

Заболеть синдромом воспаления лицевого нерва (невритом) – это значит получить картину осложнения, которые проявляются, как нарушения подвижности мышц одной половины лица при сохранении функциональности второй. [3]

Скорость развития патологии имеет разный темп и определяется причиной. Течение воспаления разделяют на несколько этапов:

- Начальный, когда симптомы только возникают. Характеризуется болью (невралгией), нарушениями вкуса, слезотечением из одного глаза.

- Угнетение функции нерва. В этой фазе импульсация становится патологически слабой: провисает угол рта или глаза, мимические мышцы половины лица парализуются.

- Стадия последствий. Возникает, когда организм не смог восстановиться сам, и не было начато лечение.

Начав терапию в первые дни от возникновения проявлений, воспаление можно вылечить без последствий. При затягивании с лечением или травматическом повреждении корешка, последствия становятся необратимым.

И даже при своевременно начатом лечении, на восстановление нарушенных функций потребуется не меньше 1-3 месяцев терапии.

Завершающий этап может длиться на протяжении всей жизни. Остаточные явления при частичной атрофии волокон могут проявляться судорогами, подёргиванием уголка глаза или рта.

Симптомы

Симптомы периферического неврита (воспаления) лицевого нерва, хронического или острого, легко узнаваемы: справа или слева перестают двигаться мышцы, что видно на фото, болит часть лица без видимой причины, чего хватает для первичной диагностики и назначения неотложного лечения.

Вот какие симптомы и признаки лицевого неврита могут заметить сами пациенты:

- маскообразное лицо, потеря выразительности мимики;

- постоянное случайное прикусывание щеки во время еды, которое больной даже не замечает, а ощущает позже по вкусу крови;

- опущенный уголок рта, асимметрия;

- нарушение слюноотделения: чрезмерная сухость или очень сильное выделение, приводящее к тому, что из парализованного уголка рта капает жидкость;

- речь становится невнятной, некоторые звуки произнести практически невозможно;

- передняя часть языка теряет ощущение вкуса;

- чрезмерная постоянная слезоточивость или прекращение выработки слёз в одном глазу в естественной ситуации, для защиты глаз от пыли и соринок;

- сглаживание носогубной одной складки, опущение одного уголка рта и сильное распахивание глаза при этом, лицо делается асимметричным, что хорошо заметно при разговоре;

- усиление восприятия звуков, особенно с больной стороны;

- болезненность кожи с поражённой стороны.

Когда волокна повреждаются на фоне воспаления во внутреннем ухе, на симптомы поражения лицевого нерва наслаиваются проявления кохлеоневрита: нарушение (усиление или ослабление) восприятия звуков, головокружение, нистагм. Вплоть до нарушения походки и рвоты.

По головокружению и остальным симптомам, врач сможет определить как воспаление лицевого нерва, так и почему он воспалился, из-за чего он бывает с правой или левой стороны, как называется текущий вид неврита и можно ли его вылечить. Для точных выводов и прогнозов относительно последствий, требуется дополнительная диагностика.

Диагностика

Обследование пациента требует проведение инструментальных методик. Окончательное решение о характере болезни и методах её лечения принимается после анализа результатов исследований.

Пациенту предстоит пройти:

- Первичный осмотр, на котором врач уточнит жалобы. Проведёт изучение заметных отклонений от нормы, задаст вопросы о самочувствии в предыдущий период, наличии хронических заболеваний, недавних травм.

- Специальные тесты, результаты которых позволят точнее установить конкретное место воспаления и его выраженность.

- Проверку чувствительности языка: вкусовую и температурную.

- Проверку основных патологических симптомов, указывающих на осложнения.

- Анализы крови, для определения инфекции (вирусной или бактериальный).

- Инструментальные методы для визуализации происходящего с нервом в подробностях. К ним относится МРТ, КТ.

В Клинике Восстановительной неврологии также применяются вызванные потенциалы и электронейромиография. Эти исследования предоставляют максимум данных о функциональном состоянии корешков и веточек лицевого нерва.

После анализа результатов и возможной консультации с другими специалистами, в зависимости от первопричины, обусловившей подобное состояние, невролог назначает подходящее лечение.

Лечение

Лечение воспаления нужно начинать в кратчайшие сроки. Так как только в первые 3 суток после начала симптоматики, сохраняются шансы на сохранение функциональности корешков и волокон, без каких-либо последствий. Чем позже начата терапия, тем серьёзнее будут осложнения и остаточные явления. [4]

Применяются лекарственные препараты различной направленности:

- противовоспалительные медикаменты нестероидной группы;

- сосудорасширяющие средства для улучшения кровоснабжения повреждённого участка;

- антибиотики;

- спазмолитики, анальгетики;

- мочегонные средства, ускоряющие обмен веществ;

- нейрометаболики.

Алгоритм лечения строится на сочетании медикаментозных препаратов и физиотерапии. Такой комплекс воздействует на повреждённые ткани, способствует достижению лучших результатов. Детали терапевтического курса и схемы зависят от текущего состояния пациента.

Лечение назначается в зависимости от формы заболевания и его первопричины. При воспалении, неврите лицевого нерва, применяются антибиотики, обезболивающие уколы аэртала или других препаратов схожего действия. Это позволяет быстро купировать наиболее неприятные проявления, снизить степень воспаления и скорость разрушения нервных тканей. [5]

Кроме того, важную роль в будущем восстановлении подвижности мышц играет физиотерапия.

Лучшей действенностью отличаются:

- массаж и самомассаж;

- акупунктура;

- лечебная гимнастика ЛФК;

- магнитотерапия;

- электротерапия.

Первые признаки выздоровления при неврите лицевого нерва появляются через несколько дней, но они не означают полного избавления от проблемы. Лечение и нейрореабилитацию нужно продолжать до полного завершения курса, иначе возможен рецидив и развитие осложнений различной степени тяжести.

Профилактика

Чтобы не сталкиваться с необходимостью обращаться к врачу, если воспалился фициалис или лицевой нерв, уберечь себя от аневризмы, вызываемой невритом, следует заниматься профилактикой.

Для этого придерживайтесь правил, не слишком усложняющих жизнь:

- избегать переохлаждений, особенно в жаркое время года;

- следить за состоянием зубов, вовремя обращаться в стоматологию для лечения кариеса;

- вести активный здоровый образ жизни, особенно если есть генетическая предрасположенность к развитию заболевания;

- при занятиях спортом избегать чрезмерной физической нагрузки; [6]

- в бойцовских видах спорта стараться оградить себя от травм головы и лица;

- питаться правильно, соблюдая баланс витаминов и минералов;

- уклоняться от сильного стресса;

- избегать лишнего веса;

- пролечивать инфекции головы до конца, вовремя обращаясь за помощью к врачам.

Список использованной литературы

- ^ Electrophysiology of Cranial NerveTesting: Trigeminal and Facial Muzyka IM, Estephan B. J Clin Neurophysiol. 2018 Jan;35(1):16-24.

- ^ Facial nervetrauma: optimal timing for repair. Barrs DM. Laryngoscope. 1991 Aug;101(8):835-48.

- ^ Sternocleidomastoid muscle additionally innervated by the facial nerve: case report and review of the literature. Cvetko E.Anat Sci Int. 2015 Jan;90(1):54-6. doi: 10.1007/s12565-013-0224-8

- ^ Походенько-Чудакова И.О. Сравнительная оценка отделённых результатов стандартного лечения и комплексных лечебно-реабилитационных мероприятий с использованием рефлексотерапии у пациентов с травматическим невритом лицевого нерва при ранних сроках обращения / И.О. Походенько-Чудакова // Мед. журн. — 2006. — Т. 16, № 2. — С. 82-84.

- ^ Hanaoka B.Y. Peripheralmononeuropathy with etanerceptuse: case report/B.Y. Hanaoka, J. Libecco, M. Rensel, R.A. Hajj-Ali // J. Rheumatol. — 2008. — Vol. 35, № 1. — P. 182-183.

- ^ Hardin J.G. Cervical spine and radicular pain syndromes / J.G. Hardin, J.T. Halla//Curr. Opin. Rheumatol. — 2005. — Vol. 7, № 2. — P. 136-140.

18+

Информация, представленная на сайте, не может быть использована для постановки диагноза, назначения лечения и не заменяет прием врача.

Была ли эта статья полезна?

- Да

- Нет

Вы можете подписаться на нашу рассылку и узнать много интересного о лечение заболевания, научных достижений и инновационных решений:

Приносим извинения!

Как можно улучшить эту статью?

Более подробную информацию, возможно уточнить у врачей-неврологов, на нашем форуме!Перейти На Форум

Leave this field empty

Невропатия лицевого нерва (паралич Белла) – это заболевание, характеризующееся поражением нервных волокон и сопутствующим параличом мимических мышц левой или правой половины лица. При своевременном лечении симптоматика полностью устраняется, но при игнорировании рекомендаций врача асимметрия может сохраниться на всю жизнь.

Информация о заболевании

Лицевой нерв отвечает за обеспечение движений мимических мышц лица, работу слезной железы, мышцы, напрягающей барабанную перепонку, а также иннервирует передние две трети языка. Он выходит из черепа в узком канале, расположенном в толще височной кости. Малейший отек в этой области приводит к сдавлению волокон и развитию соответствующей симптоматики.

Патология чаще возникает у людей среднего возраста, которые часто пренебрегают мерами профилактики из-за высокого темпа жизни. Пик заболеваемости приходится на холодное время года, поскольку низкие температуры являются одним из провоцирующих факторов.

Причины

В зависимости от причины, различают следующие формы невропатии лицевого нерва:

- идиопатическая: причина паралича остается невыявленной (наиболее частый вариант заболевания);

- инфекционная: патология возникает на фоне инфекционного поражения нервных волокон при герпесе, туберкулезе, паротите, сифилисе и некоторых других заболеваниях;

- отогенная: является осложнением воспаления среднего уха или сосцевидного отростка;

- травматическая: невропатия развивается на фоне черепно-мозговой травмы;

- ишемическая: заболевание связано с нарушением кровотока и снижением поступления кислорода к нервным волокнам.

Риск возникновения патологии существенно повышается в следующих ситуациях:

- при нарушениях обмена веществ, в том числе на фоне сахарного диабета;

- при запущенных формах артериальной гипертензии;

- во время беременности, особенно при выраженном токсикозе.

Пусковым фактором развития патологии нередко является переохлаждение.

Формы

Различают три формы (стадии) невропатии лицевого нерва:

- острая: длится не более 14 дней, характеризуется быстрым развитием симптоматики и быстрым восстановлением;

- подострая: длительность от 14 дней до 1 месяца;

- хроническая: симптомы нередко выражены в меньшей степени по сравнению с острой, но сохраняются на протяжении длительного времени (больше месяца).

Симптомы

Симптомы невропатии лицевого нерва дают возможность сразу заподозрить заболевание. Признаки возникают со стороны пораженного нерва. Пациенты отмечают:

- острую боль: обычно она начинается в районе уха и постепенно распространяется по всему лицу и начинает отдавать в затылочную область;

- интенсивное слезотечение, реже сухость слизистых оболочек глаз;

- дискомфорт или звон в ухе при резких звуках;

- нарушение чувства вкуса в передних частях языка.

По мере прогрессирования заболевания появляются признаки поражения двигательных волокон нерва:

- сглаженность кожных складок, особенно носогубной;

- вздутие щеки при выдохе или попытке произнести согласный звук;

- отсутствие полного смыкания век, поворот глазного яблока вверх и наружу (лагофтальм);

- вытекание жидкости из угла рта;

- застревание пищи между десной и щекой при еде;

- ограничение мимики: пациент не может нахмуриться или улыбнуться.

Если причиной невропатии является инфекционный процесс, к характерным признакам присоединяются симптомы общей интоксикации:

- высокая температура тела;

- головная боль;

- тошнота и рвота;

- слабость.

Диагностика

Неврологические расстройства, характерные для невропатии лицевого нерва, могут возникать и при других заболеваниях, в частности, при инсульте. Именно поэтому при возникновении любых похожих симптомов необходимо срочно обратиться к неврологу.

Диагностика патологии включает в себя:

- сбор жалоб;

- сбор анамнеза, в ходе которого врач уточняет время и обстоятельства возникновения симптомов, фиксирует перенесенные и хронические заболевания, травмы и другие важные детали;

- неврологический осмотр, в ходе которого специалист проверяет кожную чувствительность, двигательную функцию, мышечную силу, качество рефлексов, работу центральной нервной системы и т.п.;

- анализы: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови с обязательным определением уровня глюкозы, определение антигенов и антител к инфекционным заболеваниям при подозрении на их наличие;

- рентгенография органов грудной клетки: позволяет диагностировать туберкулез, опухоли;

- МРТ или КТ головного мозга: помогает визуализировать опухоли, очаги острой ишемии, кровоизлияния, последствия перенесенных травм и инсультов;

- КТ височной кости;

- электронейромиография: оценка скорости проведения импульса по нервным волокнам и мышцам, позволяет определить уровень поражения и тяжесть заболевания;

- консультации специалистов: терапевта, оториноларинголога, эндокринолога, инфекциониста при необходимости.

Список исследований может корректироваться в зависимости от конкретной клинической ситуации.

Лечение невропатии лицевого нерва

Для лечения используется комбинация медикаментозных и немедикаментозных методов.

Как правило, врачи назначают лекарственные препараты из этих групп:

- нестероидные противовоспалительные средства (НПВС): ибупрофен, мелоксикам, нимесулид, диклофенак и другие препараты; необходимы для снятия болевого синдрома и воспаления, устранения отека; применяются при невропатии легкой и средней степени тяжести;

- глюкокортикостероиды: преднизолон, гидрокортизон, дексаметазон; обладают противовоспалительным действием, снимают отек; используются при тяжелых формах заболевания, а также при неэффективности НПВС;

- мочегонные средства: фуросемид, лазикс; необходимы для устранения отека тканей;

- сосудистые препараты: пентоксифиллин, никотиновая кислота, кавинтон; стимулируют активный кровоток в зоне поражения, улучшают питание тканей;

- метаболические средства: актовегин; необходимы для стимуляции обмена веществ и регенерации поврежденных структур;

- противовирусные и антибактериальные средства при инфекционной природе патологии;

- антихолинэстеразные препараты: нейромидин, аксамон; улучшают передачу возбуждения от нерва к мышце, помогают быстрее избавиться от паралича мимической мускулатуры;

- витамины группы В: мильгамма, комбилипен; стимулируют регенерацию нерва и улучшают проведение импульсов.

Эксперт статьи

Кельбялиев Эмил Загидинович

Заместитель главного врача, врач-невролог, иглорефлексотерапевт

Если нейропатия перешла в хроническую форму, и парез мышц сменился их спазмом, назначаются миорелаксанты: мидокалм, карбамазепин, баклофен. Они замещают антихолинэстеразные средства и способствуют расслаблению мускулатуры. При неэффективности этих средств используются инъекции на основе ботулинического токсина.

Медикаментозное лечение дополняется физиотерапией. В остром периоде используются:

- УВЧ;

- воздействие переменным магнитным полем;

- фонофорез с гормонами.

Через полторы-две недели от начала болезни к этим методам добавляются:

- электротерапия (диадинамические токи и т.п.);

- электростимуляция мышц;

- электрофорез;

- магнитотерапия;

- лазерная терапия;

- дарсонвализация.

Дополнительный эффект обеспечивается грязевыми аппликациями, лечебными ваннами, иглорефлексотерапией.

В острый период также рекомендуется:

- спать только на боку (на пораженной стороне);

- подвязывать лицо платком для предотвращения растяжения парализованных мышц;

- проводить тейпирование мускулатуры: натягивать мышцы с помощью лейкопластыря (длительность от 30-60 минут до 2-3 часов);

- несколько раз в день наклонять голову в сторону поражения и поддерживать мышцы ладонью; длительность процедуры – 10-15 минут.

После затухания острого воспаления рекомендуется выполнять упражнения лечебной гимнастики для разработки пораженных мышц:

- нахмуриваться и поднимать брови вверх;

- широко открывать и зажмуривать глаза;

- расширять ноздри;

- надувать щеки;

- улыбаться с открытым и закрытым ртом;

- вытягивать губы, задувать воображаемую свечу, свистеть;

- высовывать язык и т.п.

Чем больше пациент будет гримасничать, тем быстрее восстановится мускулатура. В этот же период допустим легкий лечебный массаж для стимуляции кровообращения.

Если в течение 2-3 месяцев лечение не приносит эффекта, врачи рекомендуют воспользоваться хирургическими способами лечения. Используются два типа операций:

- восстановление проведения импульса по нерву:

- декомпрессия нервного волокна при его сдавливании в канале височной кости;

- реиннервация: замещение пораженного участка донорским нервом (сегментом подъязычного, диафрагмального или добавочного нерва, а также здоровыми ветвями лицевого);

- пластические операции для устранения косметического дефекта:

- частичное ушивание век (тарзофазия);

- подтягивание кожи лица и т.п.

Выбор конкретной методики лечения зависит от формы заболевания, его причины, степени тяжести и уровня поражения.

Возможные осложнения

При отсутствии адекватного лечения невропатия лицевого нерва может привести к контрактуре мимической мускулатуры. Это состояние, при котором мышца остается спазмированной и не расслабляется. Лицо при этом выглядит асимметричным, эстетика серьезно нарушается.

Нарушение работы век нередко становится причиной тяжелых воспалительных процессов: конъюнктивитов, блефаритов и т.п.

Профилактика

Соблюдение правил профилактики невропатии лицевого нерва позволяет снизить вероятность возникновения патологии. Это особенно актуально при повышенном риске развития заболевания. Врачи рекомендуют:

- избегать переохлаждений, травм лица;

- соблюдать технику безопасности на производстве для предотвращения повреждения глаз;

- вовремя обращаться к врачу при инфекциях и отитах;

- контролировать уровень сахара в крови;

- своевременно диагностировать и лечить хронические заболевания.

Лечение в клинике «Энергия здоровья»

Невропатия лицевого нерва требует максимально быстрой и четкой диагностики и полноценного, комплексного лечения. Только в этом случае можно добиться быстрого восстановления нарушенных функций. Неврологи клиники «Энергия здоровья» используют самые эффективные методики:

- современные лекарственные схемы, воздействующие на причину заболевания и снимающие симптомы;

- курсы физиотерапии для восстановления тканей;

- лечебный массаж;

- обучение приемам мимической гимнастики;

- тейпирование пораженных зон;

- наблюдение на всем протяжении терапии, коррекция дозировок и препаратов при необходимости;

- полный комплекс мер для быстрой и полноценной реабилитации;

- организация санаторно-курортного лечения для максимально полного восстановления.

Преимущества клиники

Клиника «Энергия здоровья» предоставляет каждому посетителю медицинскую помощь самого высокого уровня, вне зависимости от его возраста и причины обращения. Мы предлагаем:

- скрининговые диагностические программы для оценки состояния здоровья;

- точная и быстрая диагностика явных и скрытых патологий;

- современные методики лекарственной терапии, физиопроцедуры, ЛФК, массаж;

- малые хирургические операции в стенах клиники;

- курсовое лечение хронических заболеваний в комфортабельных палатах дневного пребывания;

- организация госпитализации в профильный стационар при необходимости;

- оформление документов для санаторно-курортного лечения, подбор санатория;

- дистанционные консультации иностранных врачей для получения альтернативного мнения;

- современные реабилитационные программы.

Невропатия лицевого нерва – это довольно частая патология. Чтобы она не привела к необратимой асимметрии лица, как можно скорее обращайтесь к специалисту. Неврологи клиники «Энергия здоровья» всегда придут на помощь.

Источники

- Нервные болезни. Учебник. Мартынов Ю. С., Москва «Медицина» 1988 г.

- Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы, 13-е издание М. МЕДпресс-информ, 2003

Эксперт статьи, которую вы читаете

Мурзина Елена Геннадьевна

Врач-невролог, остеопат, мануальный терапевт

Добавил пользователь Cypher

Обновлено: 02.06.2025

Патология лицевого нерва ежегодно регистрируется у 2 — 3 человек из 10 тысяч населения. Он возникает под действием разных причин, от характера которых во многом зависит лечение лицевого неврита. С учетом анатомической связи этого образования и ЛОР-органов, при неврите лицевого нерва больному необходима консультация не только невролога, но и ЛОР-врача.

Расположение и функции лицевого нерва

Лицевой нерв контролирует мышечные движения в этой анатомической области. Это дает человеку возможность улыбаться, выражать мимикой эмоции, плакать, подмигивать. Неврит лицевого нерва может привести к тяжелому физическому недостатку, плохо переносимому психологически. Хотя в большинстве случаев проявления болезни постепенно исчезают, для этого требуется длительная реабилитация.

Лицевой нерв — седьмой из 12 парных черепных нервов. Каждый человек имеет 2 лицевых нерва, соответственно правой и левой половинам лица. Этот нерв соседствует с восьмым — слуховым и проходит через структуры среднего уха, сосцевидный отросток, околоушную слюнную железу, где распадается на множество мелких ветвей.

Причины

Лицевой неврит возникает под действием следующих этиологических факторов:

- у 15% пациентов это повреждение ветвей нерва при хирургических вмешательствах на среднем ухе, сосцевидном отростке, а также связанное со средним отитом и другими поражениями органа слуха, например, холестеатомой;

- в редких случаях заболевание вызвано инфекцией — вирусом герпеса (синдром Ханта), паротита, полиомиелита, гриппа, а также болезнью Лайма, передающейся через укусы клещей;

- в 75% случаев причину неврита лицевого нерва установить не удается, в этом случае говорят о параличе Белла, который обостряется после переохлаждения и при простудных заболеваниях.

Среди других причин можно отметить травму головы, операцию на слюнной железе, удаление невриномы слухового нерва.

Симптомы

Проявления болезни возникают остро, в течение нескольких часов, максимум 3 дней. Постепенное появление признаков наиболее характерно для сдавления нерва растущей из окружающих тканей опухолью.

В зависимости от степени тяжести неврит лицевого нерва сопровождается такими симптомами:

- движения лицевых мышц ослаблены, вплоть до едва заметных, нарушение содружественных сокращений симметричных участков лица;

- асимметрия лица, вплоть до уродующей;

- затруднение закрывания глаз, в тяжелых случаях глазные щели смыкаются не полностью;

- нарушение глотания, жевания, речи;

- при осложнении болезни кератитом постепенно развивается потеря зрения;

- нарушение вкуса, ослабление или усиление звуковых ощущений;

- слезотечение;

- при одновременном поражении тройничного нерва — сильные боли в лицевой области.

Признаки интоксикации, лихорадка нехарактерны и обычно возникают при инфекционной природе неврита лицевого нерва.

Диагностика

Лечение неврита лицевого нерва назначается после обследования, которое включает:

- общие анализы крови и мочи, содержание в крови глюкозы;

- при подозрении на инфекционную природу заболевания (болезнь Лайма, ВИЧ-инфекция, сифилис и другие) — соответствующие серологические исследования;

- при подозрении на саркоидоз или бруцеллез — рентгенография легких;

- при затяжном течении (более 3 недель) при подозрении на поражение ствола мозга или мосто-мозжечкового угла назначается МРТ, а при локализации патологического процесса в области височной кости более информативна компьютерная томография;

- для оценки эффективности лечения используется электронейромиография;

- если возникает подозрение на инфекцию нервной ткани, проводится люмбальная пункция и исследование спинномозговой жидкости.

Если у пациента уже были диагностированы заболевания уха, или у него имеются выделения из слухового прохода, снижение слуха, ему обязательно следует обратиться к ЛОР-врачу.

Лицевой неврит дифференцируют с болезнью Лайма, синдромом Рамсея Ханта, синдромом Мелькерссона-Розенталя.

Лечение

Лечение неврита лицевого нерва проводится в амбулаторных условиях. Исключение составляют случаи болезни, связанные с патологией уха, требующие хирургического вмешательства.

- В домашних условиях необходимо щадить органы зрения. Из-за неполного смыкания век роговица глаза быстро пересыхает, поэтому ее нужно постоянно увлажнять специальными каплями, днем носить темные очки, а ночью закрывать глаза повязкой.

- Основа лечения лицевого неврита — препараты глюкокортикоидов (преднизолон), которые нередко дополняют нестероидными противовоспалительными и противовирусными средствами.

- Если лицевой неврит вызван повреждением части нерва, которая проходит в области лабиринта, среднего уха или сосцевидного отростка, то наилучшие результаты принесет только операция.

- В тяжелых случаях, сопровождающихся параличом мимической мускулатуры, выполняются микрохирургические неврологические операции по сшиванию или пересадке нервов.

Реконструктивные операции, которые выполняются у пациентов в тяжелых случаях нейропатии лицевого нерва:

- перемещение ветвей подъязычного нерва к дистальному концу лицевого;

- транспозиция височной мышцы к углу рта, что позволяет научиться поднимать его угол;

- пересадка мышечного лоскута с бедра с сохранением нервных веточек;

- пластические операции — подтяжка бровей, лица, частичная резекция губ, коррекция век.

Отогенный неврит лицевого нерва

Неврит лицевого нерва, возникший вторично на фоне серьезных болезней среднего уха, требует срочной хирургической операции. Во время вмешательства врач снимает избыточное давление на нерв (производит его декомпрессию), удаляя часть костной стенки нервного канала, проходящего в области среднего уха. В дальнейшем назначается лечение основного заболевания, в результате которого восстанавливается и функция пострадавшего лицевого нерва.

Если патология развилась на ранней стадии острого среднего отита, может быть принято решение о консервативном лечении лицевого неврита:

- витаминотерапия препаратами аскорбиновой кислоты и группы В (Мильгамма);

- противоотечные средства (фуросемид);

- глюкокортикоиды для быстрого купирования воспаления и боли;

- после стихания острых проявлений назначаются актовегин, солкосерил, другие препараты, влияющие на метаболизм нервной ткани;

- при неэффективности консервативного лечения назначают разные виды хирургических вмешательств.

Физиотерапевтические методы входят в комплекс восстановительных лечебных мероприятий:

- терапия УВЧ, кварцевым излучением, лазером;

- электрофорез с витаминами группы В, лидазой;

- иглорефлексотерапия и массаж, особенно проводимый с внутренней стороны щеки;

- аппликации лечебной грязи, озокерита, парафина;

- лечебная физкультура, направленная на восстановление активности мышц нижней части лица.

Народные средства

В домашних условиях можно использовать рецепты народной медицины для прогревания и снятия воспаления:

- трижды в день в течение 20 дней прогревать больную сторону мешочком с теплой поваренной солью;

- дважды в день на протяжении двух недель делать массаж лица с эфирным маслом пихты или кедра;

- 3 раза в день в течение 2 недель делать теплые компрессы с настоем липового цвета или кашицей из свежих ягод черной бузины;

- 3 раза в день на протяжении 15 дней делать растирания составом, состоящим из равных частей сока хрена и оливкового масла;

- перед сном делать компрессы из свежих листьев полыни в течение 30 минут;

- делать компрессы из творога и меда: смешать 4 части нежирного творога и 1 часть липового меда, завернуть в марлю и приложить к пораженной половине лица на 1 час, укутать платком; делать по 2 компресса в день на протяжении 2 недель.

Разумеется, народные рецепты не могут заменить лекарственную терапию, а тем более операцию. Однако их не запрещается использовать для ускорения выздоровления в комплексном лечении.

Возможные осложнения

Откладывать лечение неврита лицевого нерва нельзя. Чем позднее начата терапия, тем больше вероятность развития осложнений:

- При длительном течении болезни у пациента развивается стойкая контрактура мимической мускулатуры на пораженной стороне: мышцы непроизвольно напряжены, сокращены, возможны их непроизвольные движения. Восстановление после такого осложнения крайне затруднено.

- Внешний вид лица может сильно измениться: неподвижные мышцы создают значительный косметический дефект.

- Стойкие нарушения вкусовых ощущений.

- Язвы роговицы, инфицирование, образование «бельма», слепота.

- Постоянный спазм мышц лица или века.

Профилактика

С учетом основных причин заболевания его профилактика включает защиту от простудных заболеваний, переохлаждений, а также своевременное лечение заболеваний ЛОР-органов. Полезно закаливание организма, лечение в санаториях на берегу моря, богатое витаминами группы В питание.

После перенесенного неврита лицевого нерва для профилактики рецидивов болезни полезен самомассаж лица с эфирным маслом пихты или кедра. Его можно делать на ночь в холодное время года.

Отделение платных услуг НИКИО приглашает пациентов с невритами и нейропатиями лицевого нерва на лечение. Пациента осматривает опытный врач, возможна консультация кандидата или доктора медицинских наук. В клинике используются современные физиотерапевтические аппараты. При необходимости больному проводится операция, дающая возможность быстро восстановить функцию поврежденного нерва.

ФИЛИАЛ №1 (СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР)

КЛИНИЧЕСКИЙ КОРПУС

ДЕТСКИЙ СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Современный опыт применения антихолинэстеразных препаратов в неврологии

Антихолинэстеразные средства в неврологической практике применяются для активации процессов регенерации и реиннервации при заболеваниях периферической и центральной нервной системы.

Долгие годы в лечебной практике широко используется препарат «Прозерин», обладающий выраженным действием на периферические холинергические синапсы.

В конце 80-х гг. 20 века было синтезировано лекарственное средство «Амиридин» с комбинированным антихолинэстеразным эффектом. С 2002 г. препарат выпускается под торговым наименованием «Нейромидин».

Фармакологические эффекты антихолинэстеразных препаратов приводят к усилению действия ацетилхолина. Выбор препарата из группы антихолинэстеразных средств определяется его фармакологическими свойствами, длительностью действия, активностью, способностью проникать через тканевые барьеры, а также побочными эффектами.

Прозерин — N-(мета-диметилкарбамоилоксифенил)-триметиламмонийметил-сульфат обладает сильной обратимой антихолинэстеразной активностью. Основой механизма его действия является ингибирование ацетилхолинэстеразы — фермента, гидролизующего медиатор ацетилхолин, которое сопровождается замедлением скорости его разрушения, накоплением и усилением действия в области холинергических синапсов с восстановлением нервно-мышечной проводимости.

В связи с наличием в молекуле Прозерина четвертичной аммониевой группы, препарат плохо проникает через гематоэнцефалический барьер и оказывает в основном влияние на периферические холинергические структуры.

Существенным отличием Нейромидина (ипидакрина) от Прозерина является способность Нейромидина блокировать калиевую проницаемость мембраны, что приводит к продлению реполяризационной фазы потенциала ее действия и повышению активности пресинаптического аксона. Этот процесс сопровождается увеличением входа ионов кальция в пресинаптическую терминаль и, как следствие, усилением выброса медиатора ацетилхолина в синаптическую щель во всех синапсах, способствуя усилению стимуляции постсинаптической клетки.

Кроме того, Нейромидин обладает эффектом обратимого ингибирования холинэстеразы в холинергических синапсах, что дополнительно увеличивает накопление нейромедиатора в синаптической щели и соответственно усиливает функциональную активность постсинаптической клетки. Однако торможение действия ацетилхолинэстеразы у Нейромидина менее выражено по сравнению с Прозерином.

Таким образом, Нейромидин стимулирует пресинаптическое нервное волокно, увеличивает выброс нейромедиатора в синаптическую щель, уменьшает разрушение медиатора ацетилхолина ферментом, повышает активность постсинаптической клетки прямым мембранным и опосредованным медиаторным воздействием, то есть действует на все звенья проведения возбуждения, в отличие от Прозерина, который уменьшает метаболизм медиатора только в холинергических синапсах.

М-холиномиметические эффекты Прозерина и Нейромидина схожи, однако активность воздействия на М-холинорецепторы у Прозерина выше.

Нейромидин обладает следующими фармакологическими эффектами: восстанавливает и стимулирует нервно-мышечную передачу, проводит импульс в периферической нервной системе, нарушенный вследствие воздействия различных факторов. Нейромидин увеличивает сократительную активность мышц под влиянием ацетилхолина и других медиаторов: адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина, оказывая прямое воздействие на миофибриллы, в то время как Прозерин таким свойством не обладает.

Нейромидин, в отличие от Прозерина, стимулирует проведение нервного импульса не только в нервно-мышечном синапсе, но и в ЦНС, что объясняет положительное влияние этого препарата на мнестические процессы.

Следует обратить внимание на чрезвычайно важное, хотя и умеренно выраженное свойство Нейромидина — способность блокировать натриевую проницаемость мембраны. С этим эффектом связаны его седативные и анальгетические свойства. Кроме того, препарат обладает антиаритмическим эффектом.

Прозерин и Нейромидин метаболизируются в печени, а выводятся в основном за счет почечных механизмов. В неизмененном виде выделяется 50% Прозерина и 3,7% Нейромидина, что свидетельствует об ускоренном метаболизме Нейромидина. Начальный эффект от введения Прозерина отмечается, в среднем, через 10-15 минут, а от введения Нейромидина — через 15-20 минут. Продолжительность действия Нейромидина — 3-5 часов, что связано с длительной блокадой калиевой проницаемости мембраны, а Прозерин заканчивает свое действие через 2-3 часа после его введения.

Прозерин в результате воздействия на Н-холинорецепторы приводит к значительному повышению силы сокращения скелетных мышц и благодаря этому показан к применению в первую очередь у больных с миастенией и миастеническим кризом. Также препарат используется в неврологической практике при параличах, парезах, возникающих после механических травм, остаточных явлениях перенесенного менингита, полиомиелита, энцефалита и при невропатиях.

Благодаря мускариноподобным эффектам Прозерин используется для устранения послеоперационной атонии кишечника и мочевого пузыря, изредка при слабости родовой деятельности, иногда в офтальмологической практике при открытоугольной форме глаукомы.

В связи с тем что Прозерин облегчает передачу возбуждения в вегетативных ганглиях, он показан при отравлениях ганглиоблокаторами. Кроме того, Прозерин эффективен при передозировке миорелаксантов антидеполяризующего действия (мышечная слабость, угнетение дыхания).

Показания к применению Нейромидина шире, так как в его основе лежит биологически выгодная комбинация двух молекулярных эффектов (блокада калиевой проницаемости мембраны и ингибирование холинэстеразы) и он стимулирует структурные образования ЦНС. Это не только поражения периферической нервной системы: нейропатии, полинейропатии, миелополирадикулоневриты, миастения и миастенический синдром, рассеянный склероз и другие формы демиелинизирующих заболеваний нервной системы (в комплексной терапии), но и бульбарные параличи и парезы при органических поражениях ЦНС в восстановительном периоде, а также нарушения памяти, внимания, мотивации и инициативы различного генеза, дезориентация, эмоциональная лабильность при сенильной деменции, болезнь Альцгеймера и другие формы слабоумия позднего возраста, энцефалопатии травматического, сосудистого и другого генеза, сопровождающиеся не только нарушением памяти, но и двигательных функций.

Нейромидин, также как и Прозерин, используется при атонии кишечника и интоксикации антихолинергическими средствами.

Сопоставление клинического эффекта Нейромидина и Прозерина при миастении показало, что Прозерин по своему антихолинэстеразному действию значительно превосходит Нейромидин. Добиться полной компенсации двигательных расстройств у пациентов с миастенией можно, только используя Прозерин. Однако его применение ограничивает большое число побочных эффектов.

Вместе с тем отмечена эффективность Нейромидина в комплексном лечении больных миастенией и миастеническими синдромами, так как он дополняет действие Прозерина. Оба препарата улучшают передачу возбуждения в нервно-мышечном синапсе, и хотя Нейромидин слабее по антихолестеразной активности, но выигрывает в длительности действия.

Нейромидин приводит к урежению миастенических кризов, более быстрому наступлению и увеличению длительности ремиссий, повышению сократительной активности мышц, улучшению общего состояния больных.

По данным Российского миастенического центра Нейромидин продемонстрировал максимальную эффективность у пациентов с миастеническим синдромом Ламберта-Итона в отличие от Прозерина, при этом отмечено относительное снижение выраженности вегетативно-трофических нарушений.

И все же достоверным дифференциально-диагностическим тестом в диагностике острых состояний при миастении, а именно миастенических и холинергических кризах, является введение Прозерина. Проба с Прозерином при миастеническом кризе позитивная и проявляется в увеличении силы мышцы или ее полном восстановлении, а при холинергическом кризе — негативная.

Нейромидин в лечении больных демиелинизирующими заболеваниями нервной системы (рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз) продемонстрировал положительный эффект на ранних стадиях заболевания у 40% больных. Конечно, лечебный эффект Нейромидина менее выражен, но он более длительный, чем у Прозерина. Под влиянием Нейромидина происходит восстановление проведения возбуждения в спинном мозге и периферической нервной системе, что проявляется уменьшением выраженности парезов и параличей, расстройств чувствительности, повышением силы в пораженных группах мышц.

Эффективное лечение сенсорных симптомов не зависимо от патогенеза поражения периферических нервов, обусловлено блокированием ионных каналов аксолеммы и нейрональных мембран, в основном калиевых и частично натриевых, что выгодно отличает Нейромидин от Прозерина.

Анальгетическое действие Нейромидина, блокирующего ионные каналы, достигается торможением эктопических разрядов и эфаптической передачи возбуждения в поврежденном нерве, в регенерирующих аксональных ветвлениях в результате коллатерального спраутинга, а также снижением возбудимости центральных нейронов.

Нейромидин входит в группу препаратов, используемых в качестве патогенетического лечения диабетической хронической дистальной симметричной сенсомоторной полинейропатии. Патогенетические механизмы диабетической полинейропатии приводят к прогрессивной потере миелинизированных волокон, в результате чего проведение нервного импульса замедляется, а во вновь образующихся в результате регенеративного спраутинга «новых» синапсах нервно-мышечная передача не эффективна. Исследование Нейромидина в лечении диабетической полинейропатии продемонстрировало уменьшение выраженности сенсорных симптомов, особенно парестезий, крампи, стреляющей боли с подтверждением результатами ЭМГ (увеличение амплитуды М-ответа).

Нейромидин в отличие от Прозерина, который фактически не проникает через гематоэнцефалический барьер, имеет способность стимулировать структурные образования ЦНС, в частности когнитивные процессы.

Когнитивные расстройства являются ведущими клиническими проявлениями хронической недостаточности мозгового кровообращения. Существует мнение, что мнестические расстройства связаны с центральным холинергическим дефицитом, а глютаматная экзайтотоксичность, возникающая при этом, является вторичной.

У пожилых людей нарушаются как пресинаптический, так и постсинаптический компоненты центральных холинергических синапсов, расположенных в коре больших полушарий и в гиппокампе, в результате чего уменьшается высвобождение ацетилхолина и снижается чувствительность к нему в пожилом возрасте.

После курса Нейромидина у пациентов с прогрессирующей сосудистой лейкоэнцефалопатией улучшалась кратковременная память, уменьшались проявления астенического синдрома, улучшались показатели когнитивных функций.

У больных сенильной деменцией альцгеймеровского типа и мультиинфарктной деменции, получавших Нейромидин, было выявлено уменьшение поведенческих нарушений, улучшение когнитивных функций, речи и социальной адаптации.

Независимым фактором нарушения когнитивных функций и развития деменций является сахарный диабет. Проведенные клинические исследования позволяют рассматривать Нейромидин как препарат первой линии лечения больных сахарным диабетом с умеренными когнитивными нарушениями и деменцией.

У больных с последствиями умеренного или легкого мозгового инсульта на фоне лечения Нейромидином возрастала физическая активность, интеллектуальные функции, увеличивался объем памяти. В восстановительном периоде ишемического инсульта средней тяжести у пациентов наблюдалось значительное уменьшение степени пареза конечностей без нарастания мышечного тонуса, бульбарных параличей и парезов, регресс расстройств чувствительности, вегетативно-трофических нарушений. У 70-80% больных с сосудистыми и другими органическими поражениями головного мозга в остром и отдаленном периодах отмечался быстрый регресс нарушений памяти, внимания, праксиса, шаткости при ходьбе, уменьшение астенических явлений, улучшение сна, повышение интеллектуальных возможностей больного и его работоспособности. Почти у всех больных с афазией отмечено улучшение речевых функций.

Оба препарата производятся в таблетированной (Прозерин по 15 мг, Нейромидин по 20 мг) и ампулированной форме по 1 мл (Прозерин 0,05%, в глазной практике используется 0,5% раствор, Нейромидин 1,5% и 0,5% раствор). Прозерин выпускается также в форме порошка, гранулах (для детей). Его применяют внутрь и подкожно. Взрослым Прозерин назначают внутрь за 30 мин до еды в порошках или таблетках по 10-15 мг 2-3 раза в день, подкожно вводят по 0,5 мг (1 мл 0,05% раствора) 1-2 раза в день, в глаза по 1-2 капли 0,5 % раствора 1-4 раза в сутки.

При развитии миастенического криза у взрослых Прозерин вводят внутривенно — 0,5-1 мл 0,05% раствора, затем подкожно в дозе 1,5-2,5 мл в зависимости от веса больного. Лечение миастении Прозерином проводят длительно. При других заболеваниях курс лечения продолжается 25-30 дней; при необходимости его повторяют после 3-4-недельного перерыва.

Нейромидин используют внутрь независимо от приема пищи, подкожно и внутримышечно. При поражениях периферической нервной системы — по 20 мг 2-3 раза в день в течение 30-40 дней. Курсы лечения повторяют с перерывом 1-2 месяца. При острых невритах используют по 10-20 мг в день в течение 10-15 дней, при хронических невропатиях длительность лечения увеличивают до 20-30 дней. При необходимости курсы повторяют 2-3 раза с интервалом 2-4 недели до достижения максимального эффекта.

При миастении, миастенических синдромах, демиелинизирующих поражениях нервной системы дозу Нейромидина можно увеличить до 20-40 мг 5-6 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 180-200 мг. Купирование миастенического криза — по 5-15 мг 1-2 раза в сутки подкожно или внутримышечно.

Наибольший эффект для стимулирования когнитивных процессов получен при использовании средних (50-60 мг/сут) и высоких доз (80-120 мг/сут) Нейромидина.

При болезни Альцгеймера и других формах слабоумия требуется индивидуальный подбор режима дозирования Нейромидина. Максимальная суточная доза может достигать 200 мг; длительность курса терапии — от 4 месяцев до 1 года. При необходимости применения высоких доз целесообразно применение 4-5 раз в сутки с интервалом 2-3 ч.

В восстановительном периоде ишемического инсульта легкой и средней тяжести используют 1,5% раствор Нейромидина внутримышечно в течение 14 дней по 1 мл в день.

При черепно-мозговой травме Нейромидин назначают от 40 мг до 120-160 мг в сутки. Курс лечения составляет 30-40 дней, 4 раза в год с интервалом месяц.

Для лечения и профилактики атонии кишечника — по 15-20 мг 2-3 раза в сутки в течение 1-2 нед.

Противопоказаниями к применению Прозерина и Нейромидина являются: гиперчувствительность, эпилепсия, экстрапирамидные нарушения с гиперкинезами, бронхиальная астма, стенокардия, выраженная брадикардия, беременность и период лактации.

Число противопоказаний и побочных эффектов у Прозерина больше по сравнению с Нейромидином, что связано с его сильной антихолинэстеразной активностью. Прозерин нельзя использовать при выраженном атеросклерозе, органических заболеваниях сердца и сосудов, тиреотоксикозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, перитоните, воспалительных процессах в брюшной полости, механической обструкции желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей, аденоме предстательной железы, периоде острого заболевания, интоксикации.

Следует соблюдать осторожность при использовании нейромидина у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тиреотоксикозом, язвенной болезнью желудка, однако эти состояния не являются противопоказаниями к его применению.

При применении Прозерина возможно появление гиперсаливации, обильного потоотделения, спастического сокращения и усиления перистальтики кишечника, тошноты, рвоты, метеоризма, диареи, учащенного мочеиспускания. Кроме того, могут развиться головная боль, головокружение, слабость, потеря сознания, сонливость, миоз, нарушения зрения, артралгии, аллергические реакции вплоть до анафилаксии. Со стороны сердечно-сосудистой системы: замедление сердечного ритма, аритмии, AV-блокада, неспецифические изменения на ЭКГ, снижение артериального давления, остановка сердца. Со стороны дыхательной системы: одышка, бронхоспазм, угнетение дыхания до остановки. Благодаря никотиноподобным эффектам Прозерин может вызвать тремор, спазмы и подергивание скелетной мускулатуры, включая фасцикуляции мышц языка, дизартрию, судороги.

Для снятия побочных явлений уменьшают дозу Прозерина или прекращают его прием, при необходимости вводят холинолитические препараты.

При парентеральном введении больших доз Прозерина необходимо предварительное или одновременное назначение атропина для нивелирования побочных мускариновых эффектов. При развившихся судорогах используют Сибазон.

Нейромидин, в сравнении с Прозерином, хорошо переносим, побочные эффекты возникают редко, слабо выражены и, как правило, не требуют отмены препарата, в связи со слабой антихолестеразной активностью и быстрым выведением, что препятствует кумуляции и возникновению побочных эффектов.

Кроме того, при приеме Нейромидина, в отличие от Прозерина, не наблюдается побочных эффектов, обусловленных действием на Н-холинергические синапсы, — фасцикуляции, крампи. Побочные эффекты Нейромидина связаны с активацией М-холинергических синапсов. В основном это диспептические явления (тошнота, усиление перистальтики, учащение частоты стула без диареи), которые самостоятельно регрессируют и не требуют прекращения лечения.

Появление других побочных явлений, таких как головокружение, гиперсаливация и брадикардия, кожно-аллергические реакции, требует коррекции дозы или короткого 1-2-дневного перерыва в лечении.

Для предотвращения побочных нежелательных явлений необходимо титровать препарат до лечебной дозы, чтобы организм адаптировался к усилению холинергической активности.

В связи с тем что Нейромидин может оказывать седативное действие, во время лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, в том числе и вождения автотранспорта. На время лечения следует исключить прием этанола, так как возможно усиление неблагоприятных побочных действий.

Нейромидин и прозерин, несмотря на общее антихолинэстеразное действие, являются препаратами, обладающими неоднородными фармакологическими свойствами, что обуславливает их круг применения. В связи с высокой антихолинэстеразной активностью, Прозерин обладает рядом выраженных побочных эффектов и остается препаратом выбора при миастении, миастенических кризах и демиелинизирующих заболеваниях. Нейромидин обладает более широким спектром фармакологической активности, в том числе и стимулирующим действием на структурные образования ЦНС, поэтому с успехом применяется как при лечении заболеваний периферической нервной системы, так и при органических поражениях ЦНС. Несомненным достоинством является хорошая переносимость и отсутствие выраженных побочных эффектов, что позволяет его длительно применять у пожилого контингента пациентов, страдающих многочисленными сопутствующими заболеваниями.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

З. А. Суслина, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН

М. Н. Шаров, доктор медицинских наук, профессор

О. А. Степанченко, кандидат медицинских наук

МГМСУ, Москва

Неврит лицевого нерва

Лицевой нерв выполняет важную функцию — обеспечивает движения в мимических мышцах лица. Именно благодаря ему мы можем выражать эмоции без слов и корчить гримасы — страшные или смешные. Еще лицевой нерв контролирует стременную мышцу, которая защищает ухо от громких звуков, обеспечивает восприятие вкуса передними двумя третями языка, увеличивает выделение слюны. При неврите эти функции нарушаются.

Некоторые факты о лицевом неврите:

- Другое название патологии — паралич Белла. Оно связано с именем анатома из Шотландии Чарльза Белла, который впервые описал болезнь в 1821 году.

- В разных регионах заболевание имеет разную распространенность, чаще возникает в холодное время года.

- В США заболевание ежегодно диагностируют примерно у 40 000 человек. В Великобритании этот показатель составляет 25-35 человек на 100 000 населения. В целом паралич Белла считается редким заболеванием.

- Заболеть можно в любом возрасте, но чаще всего неврит лицевого нерва встречается у людей 15-60 лет.

- Мужчины и женщины болеют примерно одинаково часто.

Внезапно возник паралич одной половины лица? Как можно скорее обращайтесь к врачу. Это может быть неврит лицевого нерва или более серьезное состояние, например, инсульт.

Лечение неврита лицевого нерва

В настоящее время считается, что наиболее эффективное лечение лицевого неврита — применение глюкокортикоидов (препаратов гормонов коры надпочечников). Они эффективно подавляют воспаление, это существенно ускоряет восстановление пораженного нерва. Применяют препарат преднизолон в виде таблеток, курс лечения обычно продолжается 10 дней. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением: глюкокортикоиды — гормональные препараты, они имеют серьезные побочные эффекты.

Большое значение имеет реабилитация — комплекс мероприятий, которые помогают восстановить нарушенные функции. Реабилитационные мероприятия включают:

- Тепловые процедуры обычно применяются после 5-7-го дня с начала неврита. Невролог может назначить грязевые, озокеритовые, парафиновые аппликации.

- Ультразвук с гидрокортизоном, который также является препаратом гормонов коры надпочечников.

- Витамины группы B — помогают улучшить функции нервной системы.

- Иглорефлексотерапия.

- Массаж и лечебную гимнастику мимической мускулатуры назначают после стихания симптомов заболевания.

Позаботьтесь о себе, запишитесь на консультацию сейчас

Сколько лечится неврит лицевого нерва? Каковы прогнозы?

В большинстве случаев прогноз при неврите лицевого нерва благоприятный — примерно 75% пациентов полностью выздоравливают. Если проводится лечение, а симптомы болезни не проходят больше 3-х месяцев, то шансы на полное восстановление сильно снижаются.

Если спустя девять месяцев с начала заболевания сохраняются выраженные симптомы, невролог может порекомендовать следующие методы лечения:

- Мем-терапия — специальный комплекс упражнений, который помогает укрепить мышцы лица, улучшить движения в них.

- Пластическая хирургия. Улучшает внешний вид лица, но не решает проблему с нервом.

- Инъекции ботокса — в некоторых случаях могут помочь, в сочетании с лечебной гимнастикой.

Основная функция лицевого нерва — иннервация мышц лица. Он обеспечивает мимику, движения губ, век. Также он отвечает за следующие функции:

- Вкусовая чувствительность передних двух третей языка.

- Иннервация некоторых слюнных желез — усиление выделения слюны.

- Отчасти лицевой нерв принимает участие в обеспечении чувствительности ротоглотки, кожи.

- Иннервация стременной мышцы в среднем ухе (барабанной полости). Она ограничивает подвижность слуховых косточек и тем самым защищает ухо от травм громкими звуками.

Соответственно, симптомы неврита лицевого нерва представляют собой расстройства этих функций. Самое яркое проявление — нарушение движений в мимической мускулатуре.

Лицевой нерв — парный, то есть у человека их два — справа и слева. Чаще всего неврит возникает на одной стороне. Намного реже он бывает двухсторонним.

Какие симптомы возникают при неврите лицевого нерва?

Основное проявление заболевания — внезапный паралич мышц на одной стороне лица. Это становится особенно хорошо заметно, когда человек пытается нахмурить брови, улыбнуться, оскалить зубы. Лицо становится асимметричным. Примерно у двух заболевших из ста паралич мимических мышц возникает сразу с двух сторон.

Такая картина напоминает другое серьезное состояние — инсульт. Не стоит заниматься самодиагностикой. Лучше сразу вызвать «Скорую помощь». Ведь при инсульте счет идет буквально на минуты — лечение нужно начинать немедленно.

Другие возможные симптомы неврита лицевого нерва:

- Сложно закрыть глаз на пораженной стороне. Такое состояние называется лагофтальмом (на жаргоне врачей — «заячий глаз»).

- Возникает обильное слюнотечение.

- Из-за того, что глаз постоянно открыт, возникает слезотечение, сухость.

- Нарушение восприятия вкуса.

- Боли и неприятные ощущения в области уха на пораженной стороне.

- Повышенная чувствительность к звукам, громкие воспринимаются болезненно. На медицинском языке это называется гиперакузией.

Каждый из этих симптомов может быть выражен сильнее или слабее, они сочетаются по-разному, в зависимости от того, на каком участке лицевого нерва возник неврит.

Доказанный факт: успех лечения неврита лицевого нерва напрямую зависит от того, насколько рано оно начато. Поэтому обращаться к врачу нужно сразу, как только появились первые проявления. В неврологической в международной клинике Медика24 медицинская помощь доступна без праздников и выходных.

Какие осложнения могут возникать при неврите лицевого нерва?

В большинстве случаев происходит полное выздоровление, все функции нерва полностью восстанавливаются. При сильном поражении могут возникать некоторые осложнения:

- Непроизвольные сокращения некоторых мышц из-за неправильного восстановления нервных волокон. Например, когда человек пытается улыбнуться, у него закрывается глаз.

- Потеря чувства вкуса.

- Изъязвление роговицы. Возникает из-за того, что глаз постоянно открыт в течение длительного времени, и роговица высыхает. Для того чтобы не допустить этого, врач назначает специальные капли для глаз — «искусственную слезу». Изъязвление роговицы может привести к инфицированию, нарушению зрения.

- «Крокодильи слезы». Отмечается повышенное слезотечение, глаз на пораженной стороне постоянно «плачет». Обычно этот симптом проходит после выздоровления, но иногда сохраняется очень долго.

Мы вам перезвоним

Причина развития неврита лицевого нерва — его воспаление. Воспалительный процесс приводит к повреждению нервных волокон и нарушению их функций. Почему это происходит? Ученые до конца не могут ответить на этот вопрос. Но некоторые соображения есть.

Основная причина лицевого неврита — инфекция

Эксперты считают, что основная причина заболевания — вирусная инфекция. Неврит могут вызывать следующие инфекционные агенты:

- Вирусы герпеса — возбудители, которые вызывают простой и генитальный герпес.

- Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая — также относится к семейству герпесвирусов.

- Еще один представитель этого семейства — вирус Эпштейна-Барр, который вызывает инфекционный мононуклеоз.

- Цитомегаловирус — представитель герпесвирусов, который вызывает цитомегаловирусную инфекцию.

Также неврит лицевого нерва связывают с боррелиозом (болезнью Лайма) — бактериальной инфекцией. Похожие симптомы возникают при понтинной форме полиомиелита.

Другие условия, способные приводить к заболеванию

Известны некоторые факторы, которые, как предполагается, могут способствовать возникновению заболевания:

- Переохлаждение. Проявления болезни могут возникнуть после того, как «продуло» во время езды в автомобиле с открытым окном, сна возле открытой форточки.

- Травмы головы.

- Атеросклероз, артериальная гипертония — эти заболевания приводят к нарушению кровообращения и питания нерва.

- Нарушение кровотока в позвоночной артерии — причиной может стать остеохондроз, межпозвонковая грыжа в шейном отделе позвоночника.

- Неудачная анестезия в стоматологии, когда кончик иглы попадает в нерв.

Иногда можно услышать о том, что причиной возникновения неврита лицевого нерва может стать вакцинация. Однако, исследования доказали, что между прививками и этим заболеванием нет никакой связи.

Международная клиника Медика24 — современная клиника, в которой медицинская помощь доступна круглосуточно.

Что происходит с лицевым нервом при неврите?

Воспаление приводит к возникновению отека нерва, его разбуханию. В результате происходит его сдавление в костном канале. Повреждается его защитная оболочка. Из-за этого нарушается передача нервных импульсов от головного мозга к мимическим мышцам — возникает их паралич.

Как от причины зависит лечение?

До 2007 года эксперты спорили о том, какие виды лечения при неврите лицевого нерва наиболее эффективны. Одни настаивали на применении противовирусных препаратов, так как заболевание чаще всего вызвано вирусной инфекцией, другие отдавали предпочтение глюкокортикостероидам (гормональные препараты, которые обладают мощным противовоспалительным эффектом), третьи утверждали, что лучше действует их сочетание.

После клинических исследований было решено, что наиболее эффективны глюкокортикоиды.

Получить заочную консультацию врача

Основное проявление неврита лицевого нерва — паралич мышц лица. Обычно он возникает на одной стороне, у 2-х пациентов из 100 — с двух сторон. Этот симптом не характерен исключительно для лицевого неврита. Он может возникать и при других заболеваниях: при инсульте, некоторых инфекциях, болезни Лайма, онкологических заболеваниях.

Опытный врач-невролог сможет разобраться в причинах мимического паралича и вовремя назначить лечение, которое поможет.

Диагностика неврита лицевого нерва в клинике: что происходит в кабинете невролога?

Во время беседы доктор может задать вам следующие вопросы:

- Когда вы заметили, что у вас возник паралич мышц лица? Как это произошло — резко, неожиданно, или постепенно?

- Переносили ли вы недавно какие-либо инфекционные заболевания?

- Были ли у вас прежде похожие проблемы? Страдал ли параличом Белла кто-то из ваших близких родственников?

- Какие еще у вас есть жалобы?

- Беспокоят ли вас боли в области лица, уха?

- Хорошо ли вы чувствуете вкус пищи?

Далее врач проведет общий неврологический осмотр, так как проявления неврита лицевого нерва могут быть вызваны другим, более серьезным заболеванием. Вас попросят поднять и нахмурить брови, улыбнуться, оскалить зубы, высунуть язык — эти тесты помогут определить нарушение работы мышц лица. Если после осмотра врач затрудняется установить точный диагноз, вам назначат дополнительные методы диагностики.

В в международной клинике Медика24 работают опытные врачи-неврологи, действуют единые, разработанные экспертами, стандарты. Вас внимательно осмотрят, назначат все необходимые в вашем случае процедуры, установят точный диагноз.

Дополнительные методы диагностики лицевого неврита в международной клинике Медика24

Электромиография — исследование, во время которого при помощи специальных электродов определяют характер и качество проведения сигнала по нерву, ответ мышц. Это помогает выявить повреждение лицевого нерва и уровень, на котором оно произошло.

Методы визуализации — врач может назначить вам компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию. Эти исследования помогают в диагностике некоторых состояний, которые привели к возникновению симптомов неврита лицевого нерва, например, перелома костей черепа, онкологических заболеваний.

Если невролог посчитает, что ваши жалобы могли быть вызваны сахарным диабетом или инфекционным заболеванием, вам назначат соответствующие лабораторные методы диагностики.

Частная медицина часто грешит тем, что врачи стараются назначить пациентам как можно больше диагностических процедур, «на всякий случай». В в международной клинике Медика24 вам будут назначены только те исследования, которые необходимы в вашей ситуации. У нас даже работают специалисты — врачи-координаторы, которые следят, чтобы каждый пациент получил полноценную медицинскую помощь, но не переплачивал за лишнее. Наша главная ценность — ваше здоровье.

Паралич Белла причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Паралич Белла — неврит лицевого нерва. Патология затрагивает нерв, который иннервирует мимические мышцы половины лица, поэтому симптоматика заболевания чаще всего выражена также на половине лица. Из-за поражения нерва пациент испытывает мышечную слабость, частично или полностью теряет чувствительность, возникают трудности с мимическими движениями. Часто у больных развивается заметная асимметрия лица и проблемы с органами зрения — косоглазие, патологическое слезотечение или сухость глаз.

Чаще всего неврит обусловлен переохлаждением, длительным нахождением на сквозняке, реже его вызывают инфекции и воспалительные процессы, сильные интоксикации, развитие доброкачественных и злокачественных опухолей. Без своевременного лечения паралич Белла чреват стойкой асимметрией лица и полным параличом мимических мышц. Чтобы предотвратить осложненное течение болезни, при первых симптомах запишитесь на прием к неврологу.

Причины паралича Белла

Чаще всего лицевой неврит носит механическое происхождения и развивается, если пациент перенес травму головы с повреждением нервного окончания, подвергся переохлаждению или находился на сквозняке. К другим причинам патологии относятся:

- инфекции, например, воспаление среднего уха, герпетическая инфекция, синдром Мелькерссона-Розенталя, эпидемический паротит и другие

- нарушения мозгового кровообращения, в том числе в острой форме при ишемической и геморрагическом инсульте

- инфекции головного мозга

- доброкачественные и злокачественные новообразования, которые могут прорастать из самого нерва или соседних тканей и сдавливать его

К предрасполагающим факторам риска относится врожденная особенность строения костного канала, по которому проходит лицевой нерв. Если канал слишком узкий, велика вероятность защемления нерва при воспалительных заболеваниях и проблемах с кровообращением.

Лицевой нерв и его поражения: неврит, невралгия, невропатия, парез