УДК 616.72-002

Е. А. Замятина, Г. Г. Багирова

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЛОКСИКАМА (МОВАЛИСА)

И АЦЕКЛОФЕНАКА (АЭРТАЛА) У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ОСТЕОАРТРОЗОМ

Аннотация. В работе приведены данные клинического исследования лиц пожилого возраста с остеоартрозом (средний возраст 64,4 ± 7,8), принимавших мелоксикам (мовалис) или ацеклофенак (аэртал). Мелоксикам (мовалис) назначался в дозе 7,5 мг два раза в сутки в течение 10 дней, ацеклофенак (аэртал) — в дозе 100 мг два раза в сутки в течение такого же периода времени. Больные подвергались стандартным артрологическим и параклиническим исследованиям. Было проведено рентгенологическое и ультразвуковое исследование пораженных суставов. Состояние всех больных оценивалось по шкалам ВАШ и WOMAC, определялся индекс тяжести артроза. После проведенного лечения все больные отмечали уменьшение боли и отека в пораженных суставах. Все изучаемые показатели в обеих группах достоверно снизились практически в равной степени. Сравнение этих двух препаратов показало аналогичную эффективность в отношении уменьшения боли и воспалительных явлений в суставе, их хорошую переносимость больными и наличие единичных случаев неблагоприятных эффектов.

Ключевые слова: остеоартроз, лечение, мелоксикам, ацеклофенак.

Abstract. The research includes data of the clinical examination of elderly people with osteoarthritis (фпу average 64,4 ± 7,8) taking Meloxicam (movalis) and Aceclofenac (Airtal). Meloxicam (movalis) has been prescribed 7,5 mg 2 times a day for

10 days, Aceclofenac (Airtal) — 100 mg 2 times a day for the same period of time. Patients underwent standard arthrological and paraclinical examinations. Roentgenological and ultrasonic examinations of the affected joints were also carried out. The state of the patients has been evaluated according to VAS and WOMAC scales, defining the index of arthrosis. After the given treatment the patients has noticed the reduce of pain and edema of the affected joints. All the indices under study have reduced equally in both groups. The comparison of these two medicines shows efficiency in treatment of pain and edema of the affected joints, good tolerance and single cases of unfavorable effects.

Key words: osteoarthritis, treatment, Meloxicam, Aceclofenac.

Заболевания опорно-двигательного аппарата принадлежат к числу наиболее распространенных у лиц пожилого и старческого возраста. Среди них самым частым является остеоартроз (ОА). Заболевание встречается у 6070 % больных старше 65 лет, причем чаще у женщин. Поражаются главным образом нагрузочные суставы, такие как коленные и тазобедренные [1-5]. Возникающая боль приносит физические страдания, ограничивает способность к передвижению и самообслуживанию, ухудшает качество жизни, нередко приводя к инвалидизации пожилых больных [6]. Лечение этих заболеваний связано с существенными экономическими затратами. Поэтому максимально быстрое купирование боли является основной целью лечения [7]. При этом необходимо подбирать индивидуальную схему лечения для каждого пациента с учетом тяжести заболевания, распространенности поражения суставов, сопутствующих заболеваний и возраста [8, 9].

Наиболее часто в лечении болевого синдрома используются препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) [10, 11]. Их использование в составе комплексной терапии ОА позволяет достичь быстрого симптоматического улучшения и обеспечить больному комфортное ожидание начала действия «хондропротекторов» и немедикоментозных методов лечения [12]. Однако применение лекарственных средств из этой группы может сопровождаться рядом нежелательных лекарственных реакций [13, 14]. Поэтому при их выборе учитываются: быстрота развития и выраженности эффекта, хорошая переносимость при длительном приеме [15-17]. У лиц пожилого возраста выбор препарата затрудняет наличие у них сопутствующих заболеваний и необходимость их терапии. Также нередко упускают из вида, что НПВП, мало влияя на артериальное давление (АД) у пациентов с его исходно нормальными показателями, достоверно повышают среднее АД у больных с артериальной гипертензией [18]. Это требует применения препаратов с наименьшим спектром побочных эффектов, таких как НПВП с более высокой селективностью [19].

Материал и методы

В исследование было включено 60 женщин в возрасте от 60 до 79 лет, разделенных на две группы: I группа — 30 женщин, средний возраст 63,4 ± 6,8 лет, принимавших в течение 10 дней мовалис; II группа — 30 женщин, средний возраст 65,4 ± 7,7 лет, принимавших в течение 10 дней аэртал. У всех пациентов имелась в анамнезе артериальная гипертензия.

Больные обратились в поликлинику по поводу болей в коленных и тазобедренных суставах. Пациенты жаловались на боли при движении, особенно при спуске по лестнице, припухлость суставов. Больные подвергались стандартным артрологическим и параклиническим исследованиям. Всем было проведено рентгенологическое исследование. Рентгенологическую стадию оценивали по классификации L. Kellgren и L. Lowrens. Для уточнения характера процесса обследуемым было проведено ультразвуковое исследование пораженных суставов.

Мелоксикам (мовалис) назначался в дозе 7,5 мг два раза в сутки в течение 10 дней. Ацеклофенак (аэртал) — в дозе 100 мг два раза в сутки также в течение 10 дней. Состояние больных до и после лечения оценивалось по шкалам ВАШ и WOMAC, и определялся индекс тяжести артроза.

Статистическая обработка данных проводилась на компьютере с помощью программы Statistica 6.0 (StatSoft, США). Количественные данные представлены в следующем виде: средние значения плюс-минус стандартное отклонение (SD).

Результаты исследования

При обследовании суставов было выявлено увеличение их объема у всех пациентов, локальная болезненность по внутренней поверхности коленного сустава — у 80 % больных и в 100 % случаев ограничение активных и пассивных движений в пораженном суставе. По данным рентгенологического исследования, I рентгенологическая стадия отмечалась у 14 (23,4 %) больных, II — у 25 (41,6 %), III — у 21 (35 %). При ультразвуковом исследовании в 83 % случаев выявлено наличие синовита, преимущественно в надпателярной сумке и заворотах коленного сустава, и в 78 % — в сумке m. Ileopsoas в тазобед-

ренных суставах. У 100 % пациентов определялся тендинит, преимущественно тонкой мышцы и медиальной головки икроножной мышцы, из них в 15 % случаев выявлялся теносиновит этих мышц. В 8 % случаев был обнаружен лигаментит собственной и боковых связок надколенника. У 20 % были выявлены кисты Бейкера.

До начала лечения состояние всех больных было оценено по шкалам ВАШ и WOMAC и определялся индекс тяжести артроза (табл. 1, 2).

Таблица 1

Динамика клинических показателей у больных пожилого возраста с ОА, получавших мовалис (п = 30; M ± SD)

Показатель До лечения После лечения P

Боль по ВАШ, мм 7,5 ± 1 4,5 ± 1,2 < 0,0001

Суммарный индекс WOMAC, см 151,8 ± 44,2 126,5 ± 39,5 < 0,0001

Индекс тяжести артроза, баллы 15,1 ± 3,8 10,9 ± 3,3 < 0,0001

Таблица 2

Динамика клинических показателей у больных пожилого возраста с ОА, получавших аэртал (п = 30; M ± SD)

Показатель До лечения После лечения P

Боль по ВАШ, мм 7,4 ± 1,2 5 ± 1,2 < 0,0001

Суммарный индекс WOMAC, см 149 ± 39,6 125,9 ± 38,3 < 0,0001

Индекс тяжести артроза, баллы 15 ± 3,6 11,3 ± 3,4 < 0,0001

Из таблиц следует, что до начала лечения показатели в обеих группах существенно не различались. После проведенного лечения все больные отмечали уменьшение боли и отека в пораженных суставах. Все показатели в обеих группах достоверно снизились и также имели сходное значение. Нежелательных реакций, которые могли бы послужить причиной отмены препаратов, зарегистрировано не было. По мнению больных, переносимость препаратов была хорошей. Лишь у двух больных из I группы и одного больного из

II группы было отмечено незначительное повышение артериального давления на фоне антигипертензивной терапии.

Сравнение этих показателей после лечения между группой, принимающей мелоксикам (мовалис), и группой, принимающей ацеклофенак (аэртал), не показало достоверных отличий (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительная характеристика клинических показателей между мовалисом и аэрталом после лечения у больных пожилого возраста с ОА (п = 30; M ± SD)

Показатель Мовалис Аэртал P

Боль по ВАШ, мм 4,5 ± 1,2 5 ± 1,2 > 0,05

Суммарный индекс WOMAC, см 126,5 ± 39,5 125,9 ± 38,3 > 0,05

Индекс тяжести артроза, баллы 10,9 ± 3,3 11,3 ± 3,4 > 0,05

Обсуждение

В настоящее время известно, что назначение НПВП показано всем больным с ревматическими заболеваниями [20]. Однако назначение этих пре-

паратов сопряжено с риском развития нежелательных эффектов, особенно у лиц пожилого возраста в связи с наличием у них сопутствующей патологии. В этом случае необходимо учитывать возможность лекарственных взаимодействий. Поэтому при выборе препарата необходимо свести эти риски к минимуму, но при этом уменьшить боль и купировать воспалительные явления в суставе [21]. В данной работе мы провели сравнение двух препаратов, имеющих различные механизмы действия, на воспаление.

Мелоксикам — НПВП, относящийся к классу оксикамов, оказывающий анальгетическое, противовоспалительное и жаропонижающее действие [22]. Он является селективным ингибитором ЦОГ-2. Он связывается с верхней частью канала ЦОГ-2 и имеет сбалансированный профиль ЦОГ-2-селекти-вности [21, 23]. В результате синтез простагландинов снижается в очаге воспаления в значительно большей степени, чем в слизистой оболочке желудка и почках. Помимо влияния на синтез простагландинов, мелоксикам угнетает перекисное окисление липидов, снижает образование свободных кислородных радикалов, фактора активации тромбоцитов, фактора некроза опухоли-a, протеиназ и других медиаторов воспаления. Мелоксикам не взаимодействует с другими лекарственными средствами, включая цитостатики, диуретики, сердечные гликозиды, адреноблокаторы, что имеет большое значение при ведении больных с сопутствующими заболеваниями [24]. Многочисленные исследования о хондропротективном влиянии мелоксикама показали, что он повышает синтез протеогликанов в эксплантанте остеоартрозного хряща, а также тормозит апоптоз хондроцитов. Кроме того, мелоксикам не экспрессирует противоспалительные цитокины [25]. Это позволяет рассматривать его как НПВП с хондропротективным действием. Однако стоимость препарата достаточно высока (на 2011 г. — около 500 руб. за 20 таблеток).

Таким образом, наличие у мелоксикама хорошего противовоспалительного, аналгезирующего и хондропротективного действия, а также хорошая переносимость позволяют его широко использовать у больных ОА [8].

Ацеклофенак (аэртал) относится к неселективным НПВП. Он ингибирует обе изоформы ЦОГ. Коэффицент ЦОГ-2/ЦОГ-1, т.е. средняя ингибирующая концентрация для ацеклофенака, равняется 0,26 мкМ, тогда как для це-лекоксиба этот коэффицент равен 0,70 мкМ, т.е. он может считаться более селективным в отношении ЦОГ-2 [26-28]. Подтверждением селективности ацеклофенака стала работа B. Hinz и соавторов, которые определяли выраженность блокады ЦОГ-2 и ЦОГ-1 в нейтрофилах человека под влиянием ацеклофенака 100 мг и диклофенака 75 мг. Оказалось, что после приема обоих препаратов активность ЦОГ-2 была подавлена более чем на 97 %, в то время как ЦОГ-1 — на 46 и 82 % соответственно [29]. Помимо блокады ЦОГ-2, ацеклофенак влияет на синтез цитокинов, таких как интерлейкин-1 (ИЛ-1) и фактор некроза опухоли а (ФНО а) [26]. Кроме того, он подавляет процесс ИЛ-1-ассоциированной активации металлопротеиназ, что является одной из причин положительного воздействия ацеклофенака на синтез протеогликанов суставного хряща. Ацеклофенак способствует экспрессии протеогликанов и гиалуроновой кислоты как в преклинической, так и в поздней стадии ОА. Он стимулирует синтез гликозаминогликанов в хряще у больных ОА с диклофе-наком и напроксеном, которые не обладают такими свойствами [2]. Это свойство относится к числу главных достоинств ацеклофенака и определяет целе-

сообразность его применения у больных ОА [2, 30, 31]. L. Blot и соавторы изучили действие ацеклофенака, мелоксикама и диклофенака (контроль) на метаболизм вновь синтезированных молекул протеогликана и гиалуроната в эксплантантах хряща человека, пораженного ОА. Результаты исследования показали, что ацеклофенак и мелоксикам в концентрации, соответствующей их содержанию в синовиальной жидкости, могут оказывать положительное действие на общий метаболизм протеогликанов и гиалуроната в хрящевой ткани при ОА, тогда как диклофенак не оказывал подобного влияния на метаболизм хряща. Это говорит о том, что ацеклофенак и мелоксикам не должны ухудшить биомеханические характеристики сустава и, возможно, способны замедлить разрушение суставов при остеоартрозе [27, 32]. Еще одним преимуществом препарата является умеренная стоимость, что немаловажно для пожилых больных (на 2011 г. — около 300 руб. за 20 таблеток).

В нашем исследовании сравнение этих двух препаратов показало сходную эффективность в отношении уменьшения боли и воспалительных явлений в суставе, их хорошую переносимость больными и наличие минимального количества неблагоприятных эффектов.

Таким образом, применение мелоксикама (мовалиса) и ацеклофенака (аэртала) у больных пожилого возраста с ОА приводит к достоверному стойкому уменьшению болевого синдрома и воспалительных явлений в суставе при хорошей переносимости препарата, и поэтому выбор препарата часто будет определяться его стоимостью.

Список литературы

1. Насонов, Е. Л. Современные направления в фармакотерапии остеоартроза / Е. Л. Насонов // Consilium medicus. — 2001. — № 3. — Р. 408-415.

2. Бадокин, В. В. Нестероидные противовоспалительные препараты в терапии остеоартроза / В. В. Бадокин // Современная ревматология. — 2009. — № 1. — С. 73.

3. Цветкова, Е. С. Мовалис в терапии остеоартроза / Е. С. Цветкова // Научнопрактическая ревматология. — 2005. — № 2. — С. 29.

4. Алексеева, Л. И. Факторы риска при остеоартрозе / Л. И. Алексеева // Научнопрактическая ревматология. — 2000. — № 2. — С. 36.

5. Беневолевская, Л. И. Факторы, способствующие развитию остеоартроза / Л. И. Беневолевская, Н. В. Подчалимова, М. М. Бржезовский и др. // Терапевтический архив. — 1987. — № 4. — С. 35.

6. Насонов, Е. Л. Болевой синдром при патологии опорно-двигательного аппарата / Е. Л. Насонов // Врач. — 2002. — № 4. — С. 15.

7. Насонова, В. А. Мелоксикам (мовалис) — селективный ингибитор ЦОГ-2

в клинической практике / В. А. Насонова // Научно-практическая ревматология. -2000. — № 4. — С. 16.

8. Елисеев, М. С. Применение мелоксикама (амелотекс) у больных гонартрозом / М. С. Елисеев, С. А. Владимиров // Современная ревматология. — 2011. — № 2. -С. 31.

9. Мазуров, В. И. Применение мелоксикама (мовалиса) у больных с ревматическими заболеваниями с сопутствующей ишемической болезнью сердца / В. И. Мазуров // Клиническая медицина. — 2004. — № 12. — С. 54.

10. Алексеева, Л. И. Современные подходы к лечению остеоартроза / Л. И. Алексеева // Российский медицинский журнал. — 2003. — № 11 (4). — С. 5.

11. Каратеев, А. Е. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов / А. Е. Каратеев, Н. Н. Яхно, Л. Б. Лазебник и др. // Клинические рекомендации. — М. : ИМА-ПРЕСС, 2009. — С. 168.

12. Каратеев, А. Е. Нестероидные противовоспалительные препараты в современной клинической практике: «за» больше, чем «против» / А. Е. Каратеев // Современная ревматология. — 2008. — № 1. — С. 70.

13. Верткин, А. Л. Деформирующий остеоартроз: стратегия ведения больных при соматической патологии / А. Л. Верткин, А. В. Наумов // Российский медицинский журнал. — 2007. — Т. 15, № 4. — С. 319-324.

14. Верткин, А. Л. Остеоартроз в практике врача-терапевта / А. Л. Верткин, Л. И. Алексеева, А. В. Наумов и др. // Российский медицинский журнал. — 2008. -Т. 16, № 7. — С. 478-480.

15. Насонов, Е. Л. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в медицине в начале XXI века / Е. Л. Насонов // Российский медицинский журнал. — 2003. — № 11. — Р. 375-378.

16. Emery, P. Considerations for nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy: benefits / P. Emery // Scand J. Rheumatol. — 1996. — № 25 (Suppl. 105). — Р. 5-12.

17. Rainsford, K. Anti-inflammatory drugs in the 21st century / K. Rainsford // Subcell Biochem. — 2007. — № 42. — Р. 3-27.

18. Егоров, И. В. Особенности лечения суставного синдрома у лиц пожилого возраста с артериальной гипертензией / И. В. Егоров, В. В. Цурко // Современная ревматология. — 2008. — № 4. — С. 52.

19. Зырянов, С. К. Безопасность фармакотерапии боли: современное состояние проблемы / С. К. Зырянов, О. Н. Нельга, Ю. Б. Белоусов // Трудный пациент. -2007. — № 3. — С. 54.

20. Каратеев, А. Е. Критерии выбора нестероидного противовоспалительного препарата / А. Е. Каратеев, В. Г. Барскова // Справочник поликлинического врача. -2007. — № 5. — С. 44.

21. Чичасова, Н. В. Мелоксикам в лечении хронических заболеваний опорнодвигательного аппарата / Н. В. Чичасова // Лечащий врач. — 2011. — № 4. — С. 26.

22. Хитров, Н. А. Лечение болевого синдрома при остеоартрозе / Н. А. Хитров // Современная ревматология. — 2009. — № 2. — С. 48.

23. Yocum, D. Safety and efficacy of meloxicam in the treatment of osteoarthritis: a 12-week, double-blind, multiple doses, placebo controlled trial. The Meloxicam Osteoarthritis Investigators / D. Yocum, R. Fleishmann, P. Dalgin et al. // Arch. Int. Med. -2000. — V. 160. — P. 2947-2954.

24. Бадокин, В. В. Применение мелоксикама при ревматических заболеваниях / В. В. Бадокин // Фарматека. — 2005. — № 13. — С. 1-8.

25. Ding, C. Do NSAID affect the progression of osteoarthritis? / C. Ding // Inflammation. — 2002. — № 26. — Р. 139-142.

26. Saraf, S. Aceclofenac: A potentNon-Steroidal Anti-Inflammatory Drug / S. Saraf // Latest Reviews. — 2006. — № 4 (3).

27. Цурко, В. В. Ацеклофенак (аэртал): экспериментальные данные и результаты клинических исследований при суставном синдроме / В. В. Цурко // Клиническая фармакология и терапия. — 2009. — № 1. — С. 62-65.

28. Lidburg, P. COX-2/COX-1 selectivity of aceclofenac in comparison whith celecox-ib and rofecoxib in the human whole blood assay / P. Lidburg, I. Vojnovic, T. Warner // Osteoarthritis and cartilage. — 2000. — № 8 (Suppl. B), TH0 53.

29. Hinz, B. Aceclofenac spares cyclooxygenase 1 as a resalt of limited but sustained biotransformation to diclofenac / B. Hinz, T. Rau, D. Augel et al. // Clinical Pharmacology & Therapeutics. — 2003. — № 74. — Р. 222-235.

30. Насонова, В. А. Ацеклофенак (аэртал) в ревматологической практике / В. А. Насонова // Терапевтический архив. — 2005. — Т. 77, № 5. — Р. 87-90.

31. Насонова, В. А. Симптоматическая терапия боли при ревматических заболеваниях: место ацеклофенака / В. А. Насонова, А. Е. Каратеев // Современная ревматология. — 2009. — № 3. — С. 58.

32. Blot, L. Effects of diclofenac, aceclofenac and meloxicam on the metabolism of proteoglycans and hyaluronan in osteoarthritic human articular cartilage / L. Blot, A. Marselis, J.-P. Devogelaer, D.-H. Manicourt // Br. J. Pharmacol. — 2000. — № 131. -Р. 1413-1421.

Замятина Екатерина Александровна аспирант, Оренбургская государственная медицинская академия

E-mail: zamyatina.katerina@yandex. ru

Багирова Генриетта Георгиевна доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии, Оренбургская государственная медицинская академия

E-mail: [email protected]

Zamyatina Ekaterina Alexandrovna Postgraduate student, Orenburg State Medical Academy

Bagirova Genrietta Georgievna Doctor of medical sciences, professor, head of sub-department of polyclinic therapy, Orenburg State Medical Academy

УДК 616.72-002 Замятина, Е. А.

Применение мелоксикама (мовалиса) и ацеклофенака (аэртала) у лиц пожилого возраста с остеоартрозом / Е. А. Замятина, Г. Г. Багирова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. — 2012. — № 1 (21). — С. 40-46.

Статья посвящена анализу литературных данных, описывающих результаты экспериментальных и клинических исследований эффективности и безопасности ацеклофенака (Аэртала), представителя неселективных НПВС. Представлены данные по применению ацеклофенака у пациентов с остеоартрозом, ревматоидным артритом, спондилоартритом и при остром и хроническом болевых синдромах.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) заняли большую нишу среди используемых в клинической практике препаратов. Уникальность их свойств (обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное, иммуномодулирующее) определяет использование препаратов данной группы врачами различных специальностей.

НПВС – лекарственные средства первого ряда в купировании болевых синдромов различной природы. НПВС активно назначаются для купирования симптомов воспаления в ревматологии, неврологии, гинекологии. При использовании НПВС наряду с оценкой эффективности всегда стоит проблема безопасности применения, риска развития побочных эффектов.

Механизм действия НПВС связан с подавлением активности изоферментов циклооксигеназы (ЦОГ) – ЦОГ-1 и ЦОГ-2. В зависимости от избирательности подавления этих изоферментов НПВС разделили на препараты, которые блокируют оба изофермента – неселективные ингибиторы, и блокирующие преимущественно ЦОГ-1 или ЦОГ-2 – селективные ингибиторы. Риск развития наиболее опасных побочных эффектов НПВС – гастропатии и сердечнососудистых осложнений зависит от селективности препаратов. Подавление активности ЦОГ-1 приводит к нарушению синтеза физиологически значимых простагландинов и развитию повреждения органов, функции которых ими регулируются – желудочно-кишечного тракта, печени, почек. В клинической практике часто используются неселективные ингибиторы ЦОГ. Поэтому появление новых или возвращение на фармацевтический рынок страны ранее присутствовавших препаратов, относящихся к НПВС, всегда требует анализа литературных данных об их эффективности и безопасности в различных клинических ситуациях.

Ацеклофенак Аэртал известен белорусским врачам более 10 лет. Однако длительное время препарат был недоступен для клинической практики. Возвращение оригинального ацеклофенака под торговым названием Аэртал, ОАО «Гедеон Рихтер», и возможность его широкого применения делает актуальным обзор литературы, позволяющий представить данные о клинической эффективности и безопасности препарата.

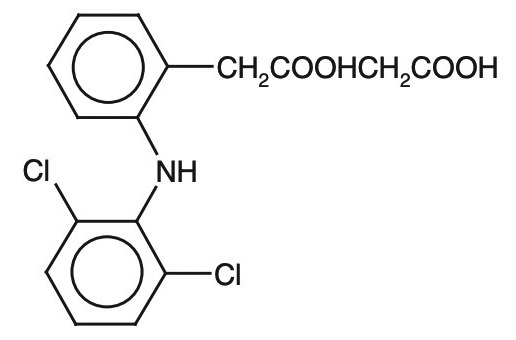

Ацеклофенак Аэртал (2-((2,6-дихлорфенил) амино)-фенил) ацетоксиацетиловой кислоты) имеет структурное сходство с хорошо известным и широко применяемым препаратом диклофенаком. Химическая структура препаратов представлена на рис. 1, 2.

Ацеклофенак Аэртал обладает высокой биодоступностью, быстро и полностью всасывается после перорального приема, что позволяет достигнуть пиковой концентрации в плазме через 1–3 часа.

В человеческом организме он практически полностью метаболизируется в печени, с образованием биологически активного 4-гидроксиацеклофенака (основной метаболит), диклофенака и 4-гидрокси-диклофенака (около 5% от введенной дозы).

Период полувыведения ацеклофенака составляет 4 часа, 70–80% экскретируется с мочой, около 20% – с калом [1, 2].

Ингибирование ЦОГ-1, ЦОГ-2 и синтеза простагландинов – ключевой механизм терапевтической эффективности НПВС и развития побочных эффектов. По данным Saraf S., соотношение ингибирующих концентраций ЦОГ-2/ЦОГ-1 у ацеклофенака составляет 0,26, – это меньше, чем у эталонного селективного ингибитора ЦОГ-2 целекоксиба, – 0,7, но больше, чем у рофекоксиба, – 0,12 [3].

В исследовании, проведенном на эндотелиальных клетках бычьей аорты, было установлено, что для ингибирования ЦОГ-2 и ЦОГ-1 необходимы гораздо меньшие концентрации ацеклофенака, чем с индометацином [4]. Ацеклофенак избирательно ингибирует активность ЦОГ- 2 в неизмененных хондроцитах и хондроцитах при остеоартрозе (ОА) [5], а также образование ПГ Е2 в синовиальной жидкости пациентов с острым процессом в коленных суставах при ревматоидном артрите (РА). В исследовании использованы суточные дозы ацеклофенака – 75 мг и диклофенака – 50 мг. Ацеклофенак существенно подавлял образование ПГ Е2 (р<0,05), диклофенак не влиял на этот процесс (р>0,05) [6].

Противовоспалительные эффекты ацеклофенака связаны не только с ингибированием образования ПГ Е2, но и ИЛ-1β и ФНО-α, синтезируемых синовиоцитами [7–9].

Под влиянием ИЛ-1β и ФНО-α в хрящевой и костной тканях увеличивается синтез оксида азота, усиливающего катаболические процессы в хрящевой ткани при ОА и оказывающего провоспалительные эффекты в кости. Было установлено, что ацеклофенак, в отличие от пироксикама, в концентрациях 5 μg /мл и 10 μg/мл на 40 и 70% соответственно подавляет интерлейкин-стимулированный синтез оксида азота человеческими хондроцитами [10].

Имеются литературные данные о том, что НПВС могут нарушать метаболизм хрящевой ткани, ослабляя процессы синтеза и усиливая процессы деградации суставного хряща. Ацеклофенак Аэртал в дозах 0,4–10 μg/мл значительно увеличивает синтез гликозаминогликанов (ГАГ) в хрящевой ткани пациентов с ОА и снижает ингибиторный эффект ИЛ-1. Для сравнения: диклофенак в сходных концентрациях не влияет на этот процесс, а напроксен в дозах 5–100 μg/мл значительно ингибирует синтез ГАГ в хрящевой ткани больных ОА [11]. Усиление синтеза ГАГ, блокируемого ИЛ-1, зависит от присутствия ростового фактора IGF-1 [12].

В исследованиях in vitro было показано, что ацеклофенак и мелоксикам, в отличие от диклофенака, дозозависимо увеличивают синтез протеогликанов и гиалуронана в хрящевых клетках пациентов с ОА [13].

Терапевтический эффект ацеклофенака Аэртал при РА и ОА может быть также связан со снижением базальной или ИЛ-1β стимулированной продукции про-MMP-1 и про-ММР-3. Подобное действие характерно для основного метаболита ацеклофенака – 4-ОН-aceclofenac [14].

Суммируя представленные в литературе данные, можно отметить следующие фармакологические эффекты ацеклофенака: подавление экспрессии ЦОГ-2, угнетение синтеза простагландинов, ингибирование активности ИЛ-1,6, ФНО-α, подавление продукции оксида азота, стимуляция синтеза протеогликанов и гиалуроновой кислоты, ослабление ИЛ-1 опосредованного торможения синтеза ГАГ, ослабление экспрессии ММР-1 и ММР-3 [43].

Эффективность ацеклофенака Аэртал, как и любого другого препарата, в первую очередь была доказана на экспериментальных моделях острого и хронического воспаления и клеточных культурах. Авторами ряда работ были получены данные о сходной противовоспалительной активности ацеклофенака и диклофенака [15, 16].

Изучение безопасности применения препарата на экспериментальных животных показало, что число язв при введении в организм животных ацеклофенака было в 3,7–4,2 раза меньше, чем при использовании напроксена и диклофенака.

Также показано, что проявления желудочно-кишечных кровотечений у крыс после однодневного лечения ацеклофенаком были значительно реже, чем при приеме диклофенака, однако после 4-дневного приема эти различия исчезали [17].

Клиническая эффективность ацеклофенака была доказана в ряде исследований у пациентов с ревматическими болезнями и болями различной природы.

Проведенные исследования можно разделить на три группы: открытые исследования, плацебо-контролируемые исследования, сравнительные исследования ацеклофенака с другими НПВС.

Открытое исследование выполнено у пациентов с ОА (86 человек) и РА (26 человек). Лечение ацеклофенаком в течение одного месяца приводило к статистически значимому снижению боли, ее усиление наблюдалось только через 12 месяцев наблюдения [18].

Эффективность ацеклофенака Аэртал у пациентов с ОА оценивалась в двух плацебо-контролируемых исследованиях.

В первом из них, двойном слепом многоцентровом, в параллельных группах исследования 146 рандомизированных пациентов (средний возраст 61 год) получали ацеклофенак 100 мг в день или плацебо в течение 4 недель. Выраженность болевого синдрома при движении, в покое, ночью оценивали пациенты и врачи.

К окончанию исследования интенсивность боли снизилась у 79% пациентов, получавших ацеклофенак, и у 52% – в группе плацебо (р=0,005) [19].

В другом двойном слепом исследовании 60 пациентов в возрасте 48–64 года были рандомизированы в две группы, получавшие ацекофенак 100 мг дважды в день или плацебо в течение 28 дней. При включении в исследование пациенты имели выраженный болевой синдром. После лечения только один пациент из группы, получавшей ацеклофенак Аэртал, испытывал сильную боль: в группе плацебо – 14 человек (p<0,001). Достоверные различия уровней боли получены и в промежуточные периоды исследования – на 7, 14, 21 и 28-й дни. Исследователи оценили эффект как хороший у 23 из 29 пациентов, леченных ацеклофенаком: в группе плацебо – у 1 из 29 [20].

Оценка эффективности и безопасности ацеклофенака Аэртал в сравнении с другими НПВС представлена во многих работах. Сравнительная характеристика эффективности ацеклофенака и диклофенака у пациентов с ОА оценивалась в 6 исследованиях. В одном из них 20 пациентов получали ацеклофенак 75 мг и 19 – диклофенак 50 мг дважды в день.

Оценивалась боль в покое, при движении и при пальпации. Через 6 дней лечения уровень боли относительно исходного уровня снизился в обеих группах (p<0,01).

Улучшение функции суставов отмечено у 71,4% пациентов в группе ацеклофенака и у 52,9% – в группе диклофенака. По мнению врачей, эффективность была значительно выше в группе ацеклофенака: оценивалась как очень хорошая у 70% пациентов, получавших ацеклофенак Аэртал, и только у 36,8% больных, получавших диклофенак [21]. Исследование Diaz C. Et al. подтвердило высокую эффетивность ацеклофенака у пациентов с ОА при 4-недельном лечении, а также показало, что продолжительность эффекта разовой дозы ацекофенака составляет 6–12 часов, а дикофенака – 4–6 часов [22].

Длительный (трехмесячный) прием сравниваемых препаратов (116 пациентов в группе ацеклофенака и 113 в группе диклофенака) показал возможность достижения значительного снижения спонтанной боли, тяжести заболевания и боли при физических нагрузках на протяжении всего периода лечения. Авторами исследования не было выявлено принципиальных различий в эффективности сравниваемых препаратов [23].

Наиболее крупное исследование сравнительной эффективности ацеклофенака и диклофенака проведено Diaz C. et al. [24]. Исследование проводилось в течение 6 месяцев у 335 пациентов с ОА. После 15 дней лечения индекс тяжести ОА и выраженность болевого синдрома значимо уменьшились в обеих группах (p<0,001). К концу лечения ацеклофенак и диклофенак значительно улучшали функцию коленного сустава.

В исследовании Ward D.E et al. [25] также показана сравнимая эффективность обоих препаратов, однако указано, что в группе, получавшей ацеклофенак, парацетамол использовался гораздо реже, чем в группе диклофенака (в среднем 14 таблеток в неделю, в группе диклофенака – 22 таблетки; p<0,05).

Для сравнения эффективности ацеклофенака и напроксена проведено мультицентровое двойное слепое исследование у 374 пациентов с ОА. Суточная доза ацеклофенака составляла 200 мг, напроксена – 1000 мг. Значимых различий в эффективности обоих препаратов, оцененной по снижению боли в покое, при движении и пальпации, скованности в суставах не установлено [26].

В двойном слепом рандомизированном трехмесячном исследовании сравнивалась эффективность ацеклофенака (суточная доза 200 мг) и пироксикама (суточная доза 20 мг) у пациентов с ОА.

Уровень боли по ВАШ снижался в обеих группах после 15 дней лечения и далее на протяжении всего исследования (p<0,01).

На фоне терапии у пациентов обеих групп также снижался индекс тяжести ОА, увеличивался объем движений в коленном суставе от 1-го к 3-му месяцу лечения (p<0,01). Значимой разницы в эффективности препаратов не выявлено [27].

Представленные работы позволяют сделать вывод об эффективности ацеклофенака у пациентов с ОА. Применение препарата у данной категории пациентов позволяет снизить уровень боли в покое, при нагрузке и при пальпации, уменьшить индекс активности ОА и увеличить объем движений.

Серия двойных слепых многоцентровых исследований по применению ацеклофенака у пациентов с РА показала, что через месяц от начала терапии ацеклофенак более эффективно, чем плацебо, купирует болевой синдром, уменьшает синдром утренней скованности и ограничения движений [28]. Доказана более высокая эффективность ацеклофенака в сравнении с кетопрофеном [29, 30], сходная эффективность с диклофенаком [31], теноксикамом [32], индометацином [33] с лучшим профилем желудочно-кишечной безопасности [30, 34].

Применение ацеклофенака у пациентов с анкилозирующим спондилитом показало его эффективность в 4 рандомизированных исследованиях, где сравнивалась эффективность препарата с такими широко применяемыми НПВС, как индометацин [35], теноксикам [36], напроксен [37]. Доказана сходная эффективность с препаратами сравнения по снижению уровня боли и лучший профиль безопасности.

Исследование эффективности ацеклофенака при различных видах острой боли (дентальной), боли в нижней части спины показало его лучшую эффективность по сравнению с плацебо, парацетамолом и диклофенаком [38, 39].

Как видно из представленных литературных данных, эффективность ацеклофенака доказана при различных заболеваниях суставов и болевых синдромах.

При выборе препаратов с аналогичной эффективностью преимущества имеют лекарства с лучшей переносимостью.

Исследования ацеклофенака в различных клинических ситуациях позволяют констатировать, что препарат имеет более высокую безопасность, чем пироксикам, диклофенак, напроксен, кетопрофен, теноксикам и индометацин, в плане развития побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, высокую печеночную безопасность [40–42].

Метаанализ по безопасности ацеклофенака включал 13 исследований у пациентов с ОА, РА, АС. Основные результаты можно представить в виде трех позиций: лучший комплайнс (соблюдение рекомендаций), чем при применении классических НПВС; лучшая переносимость, чем классических НПВС; лучшая желудочно-кишечная безопасность и переносимость, чем у диклофенака [43, 44].

Завершая обзор литературных данных по применению оригинального ацеклофенака (Аэртала), можно сделать вывод, что к нам вернулся препарат с высокой эффективностью и безопасностью для лечения пациентов с суставной патологией и болевыми синдромами различной природы.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск.

Витебский Государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Т.Д. Тябут, А.Е. Буглова, Г.Д. Тябут.

«Медицинские новости», №12, 2011.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Brodie R.R., Chasseaud L.F., Irons S.R. Pharmacokinetics and bioavailability of the antiinflammatory agent aceclofenac after single oral doses of human subject: A dose proportionality study. Data of file. Amiral Prodesfarma SA.

2. Creamer J. // Br. J. Clin. Res. – 1992. – Vol.3. – P.99–107.

3. Saraf S. Aceclofenac: A Potent Non-Steroidal Anti-Inflammatory drugs: www.pharmainfo.net/…/ aceclofenac-potent

4. Dannhardt G., Ulbrich H. // Inflamm. Res. –2001. – Vol.50(5). – P.262–269.

5. Blanco F.J., Maneiro E., de Toro F.J. et al. // Lab. Invest. Rheumatol. – 2000. – P. THO17.

6. Cecchettin M., Cerea P., Torri G. // Clin. Trials J. 1988. – Vol.25. – P.144–151.

7. Martel-Pelletier J., Cloutier J.M., Pelletier J.P. // Clin. Drag. Invest 1997. – Vol.14. – P.226–232.

8. Henrotin Y., de Leval X., Mathy-Hartet M.et al. // Inflam. Res. – 2001. – Vol.50 (8). – P.391–399.

9. Sanchez C., Mateus M., Defresne M. et al. // J. Rheumatol. – 2002. – Vol.29(4). – P.772–782.

10. Maniero E., Lopes-Armada M.J., Fernandes-Sueiro J.L. et al. // J. Rheumatol. – 2001. – Vol.28(12). – P.2692–2699.

11. Dingle J.T. // Eur. J. Rheumatol. Inflamm. – 1996. – Vol.16. – P.47–52.

12. Dingl J.T., Parker M. // Rev. Bras. Rheumatol. – 1997. – Vol.37. – P.37–46.

13. Blot L., Marcelis A., Devogelaer J.P., Manicourt D.H. // Br. J. Pharmacol. – 2000. – Vol.13(17). – P.1413–1421.

14. Yamazaki R., Kawai S., Mizushima Y. et.al. // Inflamm. – Res. 2000. – Vol.49. – P.133–138.

15. Grau M., Guasch J., Montero J.L. еt al. // Arzneimittelforschung. – 1991. – Vol.41. – P.1265– 1276.

16. Grau M., Montero J.L., Guasch J. et al. // Agents Action. – 1991. – Vol.32, suppl. – P.125–129.

17. Rimbau V., Fernandez M.F. Guirao I. et al. // Farmaco Ed. Prat. – 1988. – Vol.43. – P.19–26.

18. Accardo S., Seriolo B., Tirri G. et al. // Eur. J. Rheumatol. Inflamm. – 1996. – Vol.16. – P.29–35.

19. Birrell D.H., Roma J., Bowdler J.M. // Br. J. Clin. Res. – 1995. – Vol.6. – P.45–55.

20. Torrejón V.A. // Acta Ther. – 1998. – Vol.14. – P.275–280.

21. Torri G. // Curr Ther Res. – 1987. – Vol.42. – P.453–457.

22. Diaz C., Rodriguez de la Serna A., Geli C. et.al. // Curr. Ther. Res. – 1988. – Vol.44. – P.252–256.

23. Gonarthrosis Study Group. Еfficacy and tolerability aceclofenac in the treatment of gonarthrosis // Rev. Esp. Rheumatol. – 1992. – Vol.19. – P.142–146.

24. Diaz C., Rodriguez de la Serna A., Geli C. et.al. // Eur. J. Rheumatol. Inflamm. – 1996. – Vol.16. – P.17–22.

25. Ward D.E., Veys E.M., Bowdler J.M. et.al. // Clin. Rheum. – 1995. – Vol.14. – P.656–662.

26. Kornasoff D., Maisenbacher J., Bowdler J.M. et.al. // Rheum. Int. – 1996. – Vol.15. – P.225–230.

27. Torri G., Vignati C., Agrifoglio E. et al. // Curr. Ther. Res. – 1994. – Vol.55. – P.576–583.

28. Ballesteros R., Ansoleaga J.J., Tapounet R. // Clin. Trials. J. – 1990. – Vol.27. – P.12–19.

29. Martn-Mola E., Gijon-Banos J., Ansoleaga J.J. // Rheumatol Int. – 1995. – Vol.15(3). – P.111–116.

30. Obach J., Asensi E., Benito P. et al. // Rev. Esp. Rheumatol. – 1992. – Vol.19. – P.263–268.

31. Pasero G., Marcolongo R., Serni U. et al. // Curr. Med. Res. Opin. – 1995. – Vol.13(6). – P.305–315.

32. Peres-Ruiz F., Alonso-Ruiz A., Ansoleaga J.J. // Clin. Rheumatol. – 1996. – Vol.15(5). – P.473–477.

33. Kornasoff D., Maisenbacher J., Bowdler J., Raber A. // Rheumatol. – Int. 1996. – Vol.15(6). – P.225–230.

34. Martin-Mola E., Gijon-Banos J., Ansoleaga J.J. // Rev. Esp. Rheum. – 1992. – Vol.19. – P.263–268.

35. Veys E. A double-blind parallel group evaluation of the safety and efficacy of aceclofenac 100 mg twice daily compared with indometacin 50 mg twice daily in patients with ankylosing spondylitys. Data of file, Almirall Prodespharma SA.

36. Villa-Alcazar L.F., de Buergo M., Rico Lensa H., Montull Fruitos E. // J. Rheumatol. – 1996. – Vol.23(7). – P.1194–9.

37. Pasero J., Ruji G., Marcolongo R. et al. // Curr. Ther. Res. – 1994. – Vol.55. – P.833–842.

38. Bubani G. // Clin. Trial. J. – 1988. – Vol.25. – P.244– 253.

39. Shattenkirchner M., Milachowski K.A. // Clin. Rheumatol. – 2003. – Vol.22(2). –P.127–135.

40. Huskisson E., Irani M., Murray F. // Europ. J. Rheumatol. Inflam. – 2000– Vol.7(1). – P.1–7.

41. Yanagawa A., Endo Т., Kusaraki K. et al. // Jap. J. Rheumatol. – 1998. – Vol.8. –P.245–259.

42. Marsicano L.J., Ocampo M.E. // Rev. Soc. Venezolana Gastroenterol. – 1994. – Vol.48. – P.250–255.

43. Peris F., Martinez E., Badia X., Brossa M. // Pharmacoeconomics. – 2001. – Vol.19(7). – P.779–790.

44. Aceclofenac monograph, 2003; Almiral Prodesfarma S.A. General Mitre 151, 08022 Barselona, Spain. 122 p.

Ацеклофенак (Аэртал) – баланс эффективности и безопасности в лечении боли и воспаления

- Титова Н.В.

- Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, отдел нейродегенеративных заболеваний ФГБУ Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России

,

- Путятин И.А.

- Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

- DOI

- 10.32756/0869-5490-2024-1-23-30

- Количество просмотров

- 3439

Скачать статью в PDF

В обзорной статье обсуждаются механизм действия нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) ацеклофенака и его точки приложения в патогенезе болевых и воспалительных синдромов. Согласно данным проанализированных исследований, ацеклофенак обладает выраженным анальгетическим и противовоспалительным действием, а также способствует активному восстановлению хрящевой ткани, подавляя катаболические процессы, связанные с воспалением. При болях в спине препарат может использоваться в виде монотерапии или в комбинации с миорелаксантом. Значимым преимуществом ацеклофенака перед другими НПВП является благоприятный профиль безопасности и минимальный риск гастро- и кардиотоксичности, что способствует повышению приверженности к лечению. Ацеклофенак является НПВП с благоприятным соотношением “польза/риск”.

Аэртал (ацеклофенак) – относится к классу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и по механизму

действия занимает промежуточное положение между неселективными НПВП и высокоселективными ингибиторами

циклооксигеназы (ЦОГ) 2-го типа (коксибами). Недостатки в отношении переносимости широко используемого НПВП

диклофенака побудили ученых к разработке нового модифицированного НПВП с повышенной безопасностью и сопоставимой

эффективностью. С целью улучшения желудочно-кишечной переносимости в 1991 году был синтезирован ацеклофенак, который

является производным диклофенака [1]. Химичес кая структура ацеклофенака приведена на рис. 1.

Ацеклофенак обладает умеренной селективностью в отношении ЦОГ-2, что предполагает улучшенный профиль безопасности

препарата, в том числе меньшую частоту серьезных осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при

отсутствии нарастания риска сердечно-сосудистых осложнений. Блокада ЦОГ-2 и синтеза простагландинов рассматривается

как один из ведущих механизмов противовоспалительной и противоболевой активности НПВП [2]. ЦОГ-зависимый механизм

аналгезии реализуется на периферическом уровне и частично на центральном уровне ноцицептивной системы. Исследова ния

показали, что НПВП влияют также на активность нейроактивных, иммунных и других биохимических веществ, играющих

определенную роль в ЦОГ-независимых механизмах обезболивания. Ацеклофенак ингибирует синтез воспалительных

цитокинов, в частности интерлейкинов (ИЛ) и фактора некроза опухоли (ФНО), и влияет на содержание молекул клеточной

адгезии нейтрофилов [3]. На рис. 2 показаны различные мишени ацеклофенака в реализации противоболевых и

противовоспалительных эффектов [4].

![Мишени ацеклофенака в реализации противоболевых и противовоспалительных эффектов (адаптировано из [4])](https://clinpharm-journal.ru/img/articles/2024.1/aceklofenak-aehrtal-balans-ehffektivnosti-i-bezopasnosti-v-lechenii-boli-i-vospaleniya_fig2.jpg)

противовоспалительных эффектов (адаптировано из [4])

Хондропротекторные эффекты ацеклофенака

В ряде исследований показано, что ацеклофенак способствует восстановлению хрящевой ткани. Это выгодно отличает

его от ряда других НПВП, таких как напроксен, индометацин и ибупрофен, ингибирующих синтез хрящевого матрикса.

J.T. Dingle изучил влияние 13 различных НПВП на синтез гликозаминогликанов и коллагена in vitro в хрящах

пациентов с остеоартитом (ОА) (n=486), ревматоидным артритом (РА) (n=174), а также в хрящах пациентов без

артрита (n=185). Исходя из результатов этого исследования и опубликованных данных, автор разделил все НПВП на

три группы: стимулирующие синтез внеклеточного матрикса, не оказывающие на него влияния и ингибирующие синтез

матрикса хряща. Большая часть НПВП относится ко второй (пироксикам, аспирин, парацетамол) или третьей

(напроксен, ибупрофен, индометацин, нимесулид) группам, тогда как ацеклофенак оказывал значимое положительное

влияние на синтез гликозаминогликанов и коллагена в хрящах пациентов как с ОА, так и РА [5]. В другом

исследовании был показан благоприятный эффект ацеклофенака на метаболизм протеогликанов и гиалуроновой кислоты в

хрящевой ткани у пациентов с тяжелым и умеренным ОА, чего не наблюдалось после приема диклофенака [6].

Обнаружено, что ацеклофенак не оказывает существенного влияния на пролиферацию клеток сухожилия, в отличие от

индометацина и напроксена, ингибирующих деление клеток, что склоняет в сторону выбора ацеклофенака при лечении

боли после травм сухожилий и хирургических вмешательств [7].

При многих патологических процессах в суставах, в частности ОА, важную роль в патогенезе играет избыточная

продукция провоспалительных цитокинов, прежде всего ИЛ-1β и ФНО-α, и ферментов, разрушающих матрикс хряща. ИЛ-1

стимулирует в хондроцитах и синовиальных клетках выработку простагландина E2 (PgE2) и матриксных

металлопротеиназ (ММП), способствующих дегенерации хряща [8]. PgE2 может опосредовать болевые пути в суставном

хряще посредством стимулирующего действия на факторы, ассоциированные с болью, такие как ИЛ-6 и индуцибельная

синтаза оксида азота (iNOS) [9]. E. Gonzalez и соавт. показали значительное снижение повышенной продукции ИЛ-1β

и ФНО-α через 6 месяцев приема ацеклофенака у пациентов с ОА [10]. В другом исследовании был продемонстрирован

ингибирующий эффект ацеклофенака на продукцию ИЛ-6 и ФНО-α [11].

Исследования in vitro на хондроцитах кролика [15] и клетках ревматоидной синовиальной оболочки человека [16]

показали, что метаболит ацеклофенака 4′-гидроксиацеклофенак подавляет выработку интерстициальной проколлагеназы

и проММП-1,3, одновременно снижая уровень их мРНК в клетках. В другом исследовании не было продемонстрировано

явного влияния препарата на синтез ММП, но была выявлена тенденция к увеличению продукции тканевого ингибитора

ММП-1 [11].

Эффективность ацеклофенака

В многоцентровом рандомизированном двойном слепом исследовании сравнивали эффективность и безопасность

ацеклофенака (n=200) и диклофенака (n=197) у пациентов с гонартрозом. В обеих группах наблюдалось значительное

улучшение всех клинических показателей, таких как болезненность суставов, припухлость, боль при движении и

функциональная активность. Однако по субъективной оценке пациентами ацеклофенак имел преимущество перед

диклофенаком. Уменьшение интенсивности боли отметили 71% пациентов, принимавших ацеклофенак, и 59% пациентов,

получавших диклофенак (р=0,005). Переносимость ацеклофенака была лучше, чем диклофенака. При приеме ацеклофенака

было зарегистрировано меньше побочных эффектов со стороны ЖКТ (59 случаев), чем при приеме диклофенака (83

случая) [17].

Преимущества ацеклофенака перед диклофенаком были продемонстрированы в систематическом обзоре проспективных

сравнительных исследований. В анализ были включены 9 исследований, в том числе у пациентов с ОА (n=5), РА (n=1),

различными скелетномышечными заболеваниями (n=1), болью в нижней части спины (n=1) и болью после экстракции зуба

(n=1). Ацеклофенак превосходил диклофенак по эффективностии или не уступал ему, а также имел преимущество по

переносимости [18].

Авторы крупного мета-анализа 44 рандомизированных контролируемых исследований в целом у 19045 пациентов с ОА

выделили самые эффективные НПВП при наибольшей выраженности болевого синдрома. В тройку лидеров вошли

ацеклофенак, эторикоксиб и целекоксиб [20].

По данным обзора исследований ацеклофенака, препарат оказался столь же эффективным, как диклофенак, напроксен и

пироксикам у больных ОА, как диклофенак, кеторолак, теноксикам и индометацин у больных РА и как теноксикам,

напроксен и индометацин у больных анкилозирующим спондилитом (АС). Ацеклофенак также обеспечивал эффективное

обезболивание при других состояниях, таких как зубная или гинекологическая боль, боль в пояснице, а также при

заболеваниях ушей, носа и горла [21].

Для оценки противоболевой эффективности ацеклофенака и удовлетворенности терапией было проведено многоцентровое

европейское исследование (Австрия, Бельгия, Германия и Греция) с участием 23407 пациентов с болью, вызванной

различными воспалительными или дегенеративными ревматологическими заболеваниями. Причиной назначения

ацеклофенака более чем в половине случаев была неудовлетворенность пациентов предшествующей терапией другими

НПВП. По мнению пациентов, ацеклофенак характеризовался превосходным и быстрым анальгетическим эффектом, который

сохранялся на протяжении всего периода исследования. К концу исследования состояние пациентов (параметр,

включающий в себя как анальгетическую эффективность, так и переносимость) по оценке как самих пациентов, так и

врачей в 84% случаев «значительно улучшилось» или «улучшилось». Доля пациентов, которые оценивали боль как

тяжелую, на фоне применения ацеклофенака сократилась с 41% до 2%. Результаты были сходными в разных странах и не

зависели от наличия острой или хронической боли. Удовлетворенность пациентов терапией ацеклофенаком и частота

соблюдения режима лечения были столь же впечатляющими: 90% пациентов остались довольны терапией, а более 90% –

соблюдали режим лечения [22].

У пациентов с болью в нижней части спины ацек лофенак в дозе 100 мг два раза в день также обладал хорошей

эффективностью. В 10-дневном рандомизированном двойном слепом многоцентровом исследовании у пациентов с острой

неосложненной пояснично-крестцовой болью, связанной с дегенеративными заболеваниями позвоночника, ацеклофенак в

дозе 100 мг два раза в день (n = 100) не уступал диклофенаку в дозе 75 мг два раза в день (n = 105) по

анальгетической эффективности (среднее изменение боли по визуальной аналоговой шкале [ВАШ] составило 61,6 и 57,3

мм, соответственно; исходный уровень – около 79 мм). Ацеклофенак превосходил диклофенак по выраженности и

скорости анальгетического действия у пациентов с острой болью [23].

Рациональной и эффективной представляется комбинация ацеклофенака и миорелаксанта для потенциирования

анальгетического эффекта. В открытом проспективном рандомизированном исследовании была изучена эффективность

комбинации ацеклофенака и толперизона гидрохлорида (Мидокалм) при острой боли в нижней части спины. Пациенты

основной группы в течение 14 дней получали комбинацию толперизона (по 150 мг 3 раза в день) и ацеклофенака (по

100 мг 2 раза в день), группы сравнения – монотерапию ацеклофенаком по 100 мг 2 раза в день. Через 8 и 14 дней

комбинированная терапия по анальгетической эффективности достоверно превосходила монотерапию: средняя

интенсивность боли по ВАШ в двух группах снизилась с 9,86±0,50 до 0,28±0,69 балла (p<0,001) и с 9,73±0,61 до

4,11±1,11 балла (p<0,001), соответственно. При этом значимых различий в профиле безопасности между двумя

группами выявлено не было [24].

Профиль безопасности и переносимость ацеклофенака

По данным клинических и постмаркетинговых исследований, ацеклофенак характеризовался хорошей переносимостью.

Отмеченные нежелательные явления соответствовали таковым при применении любых НПВП [25,26].

Во многих исследованиях продемонстрированы лучшая переносимость и большая безопасность ацеклофенака, прежде

всего со стороны ЖКТ, по сравнению с другими НПВП. Ацеклофенак вызывает желудочнокишечные нежелательные явления

реже, чем другие НПВП, что может снизить частоту отмены препарата и повысить приверженность к лечению [21,25]. В

крупном 12-месячном проспективном обсервационном исследовании SAMM у 7890 пациентов с РА, ОА или АС, получавших

ацеклофенак, общая частота нежелательных явлений была значительно ниже, чем у 2252 пациентов, получавших

диклофенак (22% и 27%, соответственно; p<0,001). Оба НПВП в целом хорошо переносились, а большинство

нежелательных явлений были легкими или умеренно выраженными. В обеих группах чаще всего наблюдались легкие

или умеренные желудочно-кишечные нарушения, которые при лечении ацеклофенаком встречались значительно реже,

чем при приеме диклофенака (11% и 15%, соответственно; p<0,001). Нежелательные явления со стороны ЖКТ в двух

группах включали в себя диспепсию (5,4% и 6,7%; p=0,017), боль в животе (2,5% и 4,4%; p<0,001), диарею (1,5%

и 3,6%; p<0,001) и тошноту (1,6% и 2,4%; р=0,01). Нарушения со стороны центральной нервной системы (ЦНС)

также в основном были легкими или умеренными и встречались менее чем у 3% пациентов в двух группах. Частота

неврологических нежелательных явлений при лечении ацеклофенаком была выше, чем в группе диклофенака (3%

против 2%; p=0,007), в основном за счет более высокой частоты головокружения, депрессии и головной боли

[27].

В 6-недельном рандомизированном контролируемом исследовании у 284 пациентов с ОА, получавших

ацеклофенак, нежелательные явления со стороны ЖКТ встречались значительно реже, чем у 285 пациентов

группы диклофенака (57% и 74%, соответственно; p<0,001). Все нежелательные явления были легкими или средней

степени тяжести. Наиболее частыми (>5%) желудочно-кишечными нарушениями в группах

ацеклофенака и диклофенака были диспепсия (28% и 38%, соответственно; р=0,014), боли в животе (19% и

26%; p=0,037) и тошнота (7% и 6%). Два пациента в каждой группе выбыли из исследования из-за

осложнений со стороны ЖКТ [29].

Дополнительные доказательства лучшей переносимости ацеклофенака со стороны ЖКТ по сравнению с другими

НПВП были получены в крупных мета-анализах. При мета-анализе 7 рандомизированных клинических

исследований у пациентов ОА не выявлено существенных различий между ацеклофенаком и препаратами

сравнения (диклофенак, напроксен, пироксикам или парацетамол) по частоте нежелательных явлений

(относительный риск [ОР] 0,90; 95% доверительный интервал [ДИ] 0,72-1,12), частоте отмены исследуемых

препаратов (ОР 0,84; 95% ДИ 0,67-1,05), в том числе изза любых нежелательных явлений (ОР 0,76; 95% ДИ

0,51-1,14) или нежелательных явлений со стороны ЖКТ (ОР 1,30; 95% ДИ 0,62-2,74). Однако относительный

риск желудочно-кишечных нежелательных явлений (о которых сообщалось в четырех исследованиях) при приеме

ацеклофенака был на 31% ниже, чем при лечении диклофенаком и пироксикамом (ОР 0,69; 95% ДИ 0,57-0,83; р

<0,0001). Пациенты, получавшие ацеклофенак, выбывали из исследований реже, чем пациенты группы

парацетамола, который считается наиболее безопасным препаратом с точки зрения желудочно-кишечных

нежелательных явлений [30].

Для сравнения приверженности к лечению и безопасности терапии ацеклофенаком и другими НПВП у

пациентов с ОА, РА и АС и был проведен мета-анализ 13 рандомизированных клинических исследований

(n=3574). Препаратами сравнения были диклофенак, индометацин, напроксен, пироксикам, теноксикам

и кетопрофен. Приверженность к лечению оценивали на основании количества пациентов, завершивших

полный курс терапии, а безопасность – по четырем критериям: (1) количество пациентов без

нежелательных явлений, (2) количество пациентов без нежелательных явлений со стороны ЖКТ, (3)

прекращение лечения изза нежелательных явлений и (4) прекращение лечения из-за нежелательных

явлений со стороны ЖКТ. В целом, приверженность к лечению ацеклофенаком была значительно лучше

приверженности к терапии другими НПВП. При ОА и РА пациенты значительно чаще соблюдали режим

приема ацеклофенака, чем препаратов сравнения. Данный мета-анализ продемонстрировал не только

превосходство ацеклофенака с точки зрения желудочно-кишечной переносимости, но и его более

высокую безопасность в целом по сравнению с диклофенаком, индометацином, напроксеном,

пироксикамом, теноксикамом и кетопрофеном. Частота прекращения лечения из-за нежелательных

явлений, в том числе со стороны ЖКТ, была значительно ниже в группе ацеклофенака. Авторы

отмечают, что лучший профиль безопасности ацеклофенака по сравнению с другими широко

используемыми НПВП позволяет рассматривать ацеклофенак в качестве препарата выбора для лечения

ревматологических заболеваний [31].

Низкий потенциал повреждения слизистой оболочки гастродуоденальной зоны при приеме ацеклофенака

был продемонстрирован с помощью эндоскопии у здоровых добровольцев. В двойном слепом

плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 30 здоровых мужчин, которые получали

ацеклофенак 150 мг/сут, диклофенак натрия 75 мг/сут или плацебо в течение 2 недель. Ацеклофенак

вызывал гастропатию значительно реже, чем диклофенак натрия. При приеме плацебо признаков

повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки не выявили. Содержание

гексозамина в слизистой оболочке желудка и гастродуоденальный кровоток значительно снизились при

приеме диклофенака натрия, в то время как при приеме ацеклофенака содержание гексозамина в

слизистой оболочке желудка увеличилось, а гастродуоденальный кровоток не изменился [32].

Авторы мета-анализа 28 обсервационных исследований рассчитывали ОР осложнений со стороны верхних

отделов ЖКТ при использовании НПВП по сравнению с отсутствием их применения. При лечении

ацеклофенаком он был сопоставим с таковым при приеме целекоксиба и ниже, чем при приеме других

НПВП. В группах ацеклофенака, ибупрофена и целекоксиба ОР осложнений со стороны верхних отделов

ЖКТ был ниже 2, а при лечении другими НПВП составлял от 2 до >5 (рис. 3) [33]. Следует отметить,

что при использовании ацеклофенака не было выявлено значительного увеличения риска осложнений со

стороны верхних отделов ЖКТ по сравнению с отсутствием приема НПВП.

![Мишени ацеклофенака в реализации противоболевых и противовоспалительных эффектов (адаптировано из [4])](https://clinpharm-journal.ru/img/articles/2024.1/aceklofenak-aehrtal-balans-ehffektivnosti-i-bezopasnosti-v-lechenii-boli-i-vospaleniya_fig3.jpg)

осложнений со стороны верхних отделов ЖКТ при лечении НПВП [33]

Благоприятный профиль безопасности ацеклофенака для ЖКТ на практике приводит к существенному

уменьшению потребления гастропротекторов.

Лечение НПВП может сопровождаться нежелательными явлениями со стороны почек, сердечно-сосудистой

системы и кожи [34,35]. Однако в клинических исследованиях и обычной практике при применении

ацеклофенака отмечались редкие и очень редкие случаи кардиологических нарушений (сердечная

недостаточность – «редко», учащенное сердцебиение – «очень редко»), нарушений функции почек

(например, повышение уровня мочевины и креатинина в крови – «нечасто») и нарушений со стороны

кожи и подкожных тканей (например, зуд, сыпь и дерматит – «нечасто»). Используются следующие

показатели частоты побочных реакций: «нечасто» – от ≥1/1000 до <1 /100, «редко» – от ≥1/10

000

до <1/1000, «очень редко» – <1/10 000 [36].

Влияние НПВП на сердечно-сосудистую систему более характерно для селективных ингибиторов

ЦОГ-2 и объясняется активацией тромбоцитов и склонностью к тромбозам в связи с

подавлением синтеза простациклина (PGI2) за счет блокады ЦОГ-2 при сохранении

ЦОГ-1-зависимого синтеза тромбоксана А2 (ТхА2) [37]. Другой проблемой длительного

лечения селективными ингибиторами ЦОГ-2 является ремоделирование сосудов, что может

способствовать развитию артериальной гипертонии и атеросклероза и, соответственно,

постепенному повышению риска сердечно-сосудистых осложнений [38]. Предполагается, что

ингибирование ацеклофенаком ЦОГ-1 может служить фактором, защищающим от нежелательных

сердечно-сосудистых событий. В ряде исследований показано преимущество ацеклофенака

перед другими неселективными НПВП по безопасности для сердечно-сосудистой системы

[39,40]

В международном многоцентровом европейском исследовании, проводившемся методом

случай-контроль, оценивали риск ишемического инсульта (ИИ) при приеме 32 различных НПВП,

а также влияние на него факторов риска ИИ и сопутствующей терапии на основания анализа 6

баз данных систем здравоохранения из 4 стран (более 32 млн пациентов). Среди 4593778

пациентов, которые впервые стали принимать НПВП, были зафиксированы 49170 случаев ИИ.

Для каждого пациента с ИИ были подобраны 100 «контрольных» участников, соответствующих

по полу и возрасту. Лечение ацеклофенаком не сопровождалось увеличением риска развития

ИИ. Самый высокий риск ИИ наблюдался при приеме кеторолака: скорректированное с учетом

потенциальных факторов риска (таких какинфаркт миокарда, сердечная недостаточность,

фибрилляция и трепетание предсердий и т.д.) отношение шансов (ОШ) составило 1,46 (95% ДИ

1,19–1,78). Повышенный риск ИИ был также выявлен (в порядке убывания) при лечении

диклофенаком (ОШ 1,26; 95% ДИ 1,20–1,32), индометацином (ОШ 1,24; 95% ДИ 1,02–1,51),

рофекоксибом (ОШ 1,21; 95% ДИ 1,10– 1,34), ибупрофеном (ОШ 1,15; 95% ДИ 1,09–1,22),

нимесулидом (ОШ 1,14; 95% ДИ 1,06–1,23), диклофенаком в комбинации с мизопростолом (ОШ

1,14; 95% ДИ 1,01–1,29) и пироксикамом (ОШ 1,13; 95% ДИ 1,01–1,27). Риск ИИ, связанный с

применением НПВП, обычно был выше у людей более молодого возраста, мужчин и пациентов с

ИИ в анамнезе [41].

Ацеклофенак относится к НПВП, не повышающим значимо риск развития инфаркта миокарда

(ИМ). В качестве доказательства приводятся данные крупного исследования с использованием

дизайна случай-контроль. В этом исследовании среди 8,5 миллионов пациентов, которые

впервые начали прием НПВП, было зарегистрировано 79553 случаев ИМ. Риск ИМ рассчитывали

для 28 НПВП, включая ацеклофенак. Он был самым высоким при приеме кеторолака (ОШ 2,06;

95% ДИ 1,83–2,32), за которым в порядке убывания следовали индометацин, эторикоксиб,

рофекоксиб, диклофенак, фиксированная комбинация диклофенака с мизопростолом,

пироксикам, ибупрофен, напроксен, целекоксиб, мелоксикам, нимесулид и кетопрофен (OШ

1,12; 95% ДИ 1,03–1,22). Более высокие дозы НПВП ассоциировались с более высоким риском

ИМ по сравнению с более низкими дозами [42].

Анализ выписываемых анальгетиков и НПВП пациентам, перенесшим ИМ, в условиях обычной

клинической практики в Корее показал, что чаще всего их назначают в амбулаторном звене

по поводу скелетномышечной боли. Самым часто назначаемым НПВП у 75131 пациентов был

ацеклофенак (13,7%) [43].

По данным отдельных исследований, ацеклофенак переносился лучше, чем некоторые другие

НПВП, включая напроксен, пироксикам, индометацин и кетопрофен [45-49]. При сравнении

ацеклофенака и парацетамола в двойном слепом рандомизированном исследовании у пациентов

с ОА коленного сустава профиль безопасности ацеклофенака в целом был аналогичен профилю

безопасности парацетамола [50].

Кроме того, анализ всех вновь развившихся побочных реакций, зарегистрированных в базе

данных центра фармаконадзора ВОЗ в течение первого года после регистрации ацеклофенака в

Великобритании, показал следующее. Общая частота всех побочных реакций,

скорректированная на установленную суточную дозу (побочные реакции/106 DDD; defined

daily dose – расчетная средняя поддерживающая суточная доза лекарственного средства,

применяемого по основному показанию у взрослых), при применении ацеклофенака (8,7; 95%

ДИ 6,1–12,0) была ниже, чем при использовании мелоксикама (24,8; 95% ДИ 23,1–26,6) или

рофекоксиба (52,6; 95% ДИ 49,9–55,4). Что касается семи групп состояний, наиболее часто

связанных с НПВП, лечение ацеклофенаком сопровождалось меньшей частотой

желудочно-кишечных кровотечений, болей в животе и артериальной гипертонии по сравнению с

мелоксикамом или рофекоксибом, а также меньшей частотой печеночной токсичности,

тромбоэмболических осложнений и отеков по сравнению с рофекоксибом [51]. Сходные данные

получены при анализе данных службы фармаконадзора Франции: ацеклофенак по переносимости

имел преимущества перед другими НПВП. Самым высоким риск серьезных побочных реакций со

стороны ЖКТ, печени, кожи и почек в данном исследовании был при приеме кетопрофена,

нимесулида, мелоксикама и теноксикама, соответственно. Ацеклофенак ассоциировался с

самой низкой кумулятивной частотой серьезных НЯ среди всех НПВП – 0,30 случаев на

миллион DDD [52].

Использование ацеклофенака у пожилых пациентов

У пожилых пациентов фармакокинетика ацеклофенака существенно не меняется, а изменение его дозы не требуются.

Однако пожилые люди чаще страдают нарушениями функции почек, сердечно-сосудистой системы или печени, имеют более

высокий риск желудочнокишечного кровотечений, изъязвлений или перфораций, а также нередко принимают другие

препараты, которые могут увеличить риск лекарственных взаимодействий и побочных реакций [35,53-55]. Риск

желудочно-кишечных кровотечений или изъязвлений может повышаться при использовании НПВП одновременно с

системными глюкокортикостероидами, антикоагулянтами (например, варфарином), селективными ингибиторами обратного

захвата серотонина или антиагрегантами, например, аспирином. Совместное применение НПВП и метотрексата может

повысить уровень метотрексата в плазме, что приводит к увеличению его токсичности [35,53,56].

Учитывая более высокий риск побочных реакций на НПВП у пожилых людей, особенно желудочно-кишечных кровотечений,

рекомендуется использовать самую низкую эффективную дозу НПВП в течение как можно более короткого периода

времени. У пожилых необходимо регулярно контролировать нежелательные явления со стороны ЖКТ и показатели функции

почек в течение всего срока терапии НПВП [53].

Заключение

Таким образом, результаты многочисленных рандомизированных клинических исследований и мета-анализов подтверждают

высокую анальгетическую и противовоспалительную активность, хорошую переносимость и благоприятное соотношение

«польза/риск» ацелофенака, что позволяют говорить о целесообразности его широкого применения как препарата

первой линии при распространенных заболеваниях суставов и позвоночника [57]. Ацеклофенак в повседневной

клинической практике может использоваться для лечения как острых, так и хронических воспалительных и

дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Рекомендуемая доза Аэртала (ацеклофенака) составляет

100 мг (одна таблетка) два раза в сутки (максимальная рекомендуемая доза – 200 мг/сут). При использовании

порошка для приготовления суспензии для приема внутрь содержимое пакетиков следует растворять в 40-60 мл воды и

принимать немедленно. Рекомендуемая доза составляет 1 пакетик два раза в сутки.

Используемые источники

- Grau M, Montero JL, Guasch J, et al. The pharmacological profile of aceclofenac, a new nonsteroidal antiinflammatory and analgesic drug. Agents Actions Suppl 1991;32:125–29.

- Yamazaki R, Kawai S, Matsuzaki T, et al. Aceclofenac blocks prostaglandin E2 production following its intracellular conversion into cyclooxygenase inhibitors. Europ J Pharmacol 1997;329(2-3):181–7.

- González-Alvaro I, Carmona L, Díaz-González F, et al. Aceclofenac, a new nonsteroidal antiinflammatory drug, decreases the expression and function of some adhesion molecules on human neutrophils. J Rheumatol 1996;23(4):723–9.

- Raza K, Kumar M, Kumar P, et al. Topical delivery of aceclofenac: challenges and promises of novel drug delivery systems. Biomed Res Int 2014;2014:406731.

- Dingle JT. The effects of NSAID on the matrix of human articular cartilages. Z Rheumatol 1999;58(3):125-9.

- Blot L, Marcelis A, Devogelaer JP, Manicourt DH. Effects of diclofenac, aceclofenac and meloxicam on the metabolism of proteoglycans and hyaluronan in osteoarthritic human cartilage. Br J Pharmacol 2000;131(7):1413-21.

- Riley GP, Cox M, Harrall RL, et al. Inhibition of tendon cell proliferation and matrix glycosaminoglycan synthesis by non-steroidal anti-inflammatory drugs in vitro. J Hand Surg Br 2001;26(3):224-8.

- Marrero-Berrios I, Salter SE, Hirday R, et al. In vitro inflammatory multicellular model of osteoarthritis. Osteoarthr Cartil Open 2024;6(1):100432.

- Lee AS, Ellman MB, Yan D, et al. A current review of molecular mechanisms regarding osteoarthritis and pain. Gene 2013;527(2):440-7.

- Gonzalez E, de la Cruz C, de Nicolas R, et al. Long-term effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on the production of cytokines and other inflammatory mediators by blood cells of patients with osteoarthritis. Agents Actions 1994;41(3-4):171-8.

- Syggelos SA, Giannopoulou E, Gouvousis PA, et al. In vitro effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on cytokine, prostanoid and matrix metalloproteinase production by interface membranes from loose hip or knee endoprostheses. Osteoarthr Cartilage 2007;15(5):531-42.

- Maneiro E, López-Armada MJ, Fernández-Sueiro JL, et al. Aceclofenac increases the synthesis of interleukin 1 receptor antagonist and decreases the production of nitric oxide in human articular chondrocytes. J Rheumatol 2001;28(12):2692-9.

- Alvarez-Soria MA, Herrero-Beaumont G, et al. Long-term NSAID treatment directly decreases COX-2 and mPGES-1 production in the articular cartilage of patients with osteoarthritis. Osteoarthr Cartilage 2008;16(12):1484-93.

- Dingle J, Parker M. NSAID stimulation of human cartilage matrix synthesis. A study of the mechanism of action of aceclofenac. Clin Drug Invest 1997;14:353-62.

- Akimoto H, Yamazaki R, Hashimoto S, et al. 4′-Hydroxy aceclofenac suppresses the interleukin-1-induced production of promatrix metalloproteinases and release of sulfated-glycosaminoglycans from rabbit articular chondrocytes. Eur J Pharmacol 2000;401(3):429-36.

- Yamazaki R, Kawai S, Mizushima Y, et al. A major metabolite of aceclofenac, 4′-hydroxy aceclofenac, suppresses the production of interstitial pro-collagenase/proMMP-1 and pro-stromelysin-1/proMMP-3 by human rheumatoid synovial cells. Inflamm Res 2000;49(3):133-8.

- Ward DE, Veys EM, Bowdler JM, Roma J. Comparison of aceclofenac with diclofenac in the treatment of osteoarthritis. Clin Rheumatol 1995;14(6):656-62.

- Vohra F, Raut A. Comparative efficacy, safety, and tolerability of diclofenac and aceclofenac in musculoskeletal pain management: A systematic review. Indian J Pain 2016;30:3-6.

- Patel PB, Patel TK. Efficacy and safety of aceclofenac in osteoarthritis: A metaanalysis of randomized controlled trials. Eur J Rheumatol 2017;4(1):11-8.

- Jung SY, Jang EJ, Nam SW, et al. Comparative effectiveness of oral pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: A network metaanalysis. Mod Rheumatol 2018;28(6):1021-8.

- Legrand E. Aceclofenac in the management of inflammatory pain. Expert Opin Pharmacother 2004;5(6):1347-57.

- Lemmel EM, Leeb B, De Bast J, Aslanidis S. Patient and physician satisfaction with aceclofenac: results of the European Observational Cohort Study (experience with aceclofenac for inflammatory pain in daily practice). Aceclofenac is the treatment of choice for patients and physicians in the management of inflammatory pain. Curr Med Res Opin 2002;18(3):146-53.

- Schattenkirchner M, Milachowski KA. A double-blind, multicentre, randomised clinical trial comparing the efficacy and tolerability of aceclofenac with diclofenac resinate in patients with acute low back pain. Clin Rheumatol 2003;22(2):127-35.

- Bhattacharjya B, Naser SM, Biswas A. Effectiveness of tolperisone hydrochloride with aceclofenac as combined therapy in acute low back pain. Indian J Phys Med Rehabil 2012;23(2):74-8.

- Dooley M, Spencer CM, Dunn CJ. Aceclofenac: a reappraisal of its use in the management of pain and rheumatic disease. Drugs 2001;61(9):1351–78.

- Brogden RN, Wiseman LR. Aceclofenac. A review of its pharmacodynamic properties and therapeutic potential in the treatment of rheumatic disorders and in pain management. Drugs 1996;52(1):113-24.

- Hаskinsson E., Irani M., Murray F. A large prospective open-label, multicentre SAMM study, comparing the safety of acуclofenac with diclofenac in patients with rheumatic disease. Eur J Rheum Inflam 2000;17:1-7.

- Zaragoza Marcet A. Comparative incidence of upper gastrointestinal bleeding associated with individual non-steroidal anti-inflammatory drugs. Rev Esp Enferm Dig 2002;94(1):7-18.

- Pareek A, Chandurkar N. Comparison of gastrointestinal safety and tolerability of aceclofenac with diclofenac: a multicenter, randomized, double-blind study in patients with knee osteoarthritis. Curr Med Res Opin 2013;29(7):849-59.

- Patel PB, Patel TK. Efficacy and safety of aceclofenac in osteoarthritis: A metaanalysis of randomized controlled trials. Eur J Rheumatol 2017;4(1):11-8.

- Peris F, Bird HA, Srni U, et al. Treatment compliance and safety of aceclofenac versus standart NSAIDs in patients with common arthritis disorders: a metaanalysis. Eur J Rheum Inflamm 1996;16(1):37-45.

- Yanagawa A, Endo T, Kusakari K, et al. Endoscopic evaluation of aceclofenacinduced gastroduodenal mucosal damage: A double-blind comparison with sodium diclofenac and placebo. J Rheumatol 1998;8:249-59.

- Castellsague J, Riera-Guardia N, Calingaert B, et al. Individual NSAIDs and upper gastrointestinal complications: a systematic review and meta-analysis of observational studies (the SOS project). Drug Saf 2012;35(12):1127–46.

- Scarpignato C, Lanas A, Blandizzi C, et al. International NSAID Consensus Group. Safe prescribing of non-steroidal anti-inflammatory drugs in patients with osteoarthritis – an expert consensus addressing benefits as well as gastrointestinal and cardiovascular risks. BMC Med. 2015;13:55.

- Moore N, Pollack C, Butkerait P. Adverse drug reactions and drug-drug interactions with over-the-counter NSAIDs. Ther Clin Risk Manag 2015;11:1061-75.

- Инструкция по применению препарата ацеклофенак. https://www.vidal.ru/drug/aceclofenac. Дата обращения 20.02.2024.

- Gunaydin C, Bilge SS. Effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs at the molecular level. Eurasian J Med. 2018;50(2):116-21.

- Rudic RD, Brinster D, Cheng Y, et al. COX-2-derived prostacyclin modulates vascular remodeling. Circ Res 2005;96(12):1240-7.

- Helin-Salmivaara A, Virtanen A, Veslainen R, et al. NSAID use and the risk of hospitalization for first myocardial infarction in the general population: a national case-control study from Finland. Eur Heart 2006;27:1657–63.

- Каратеев А.Е., Денисов Л.Н., Маркелова Е.И. и др. Результаты клинического исследования АЭРОПЛАН (анализ эффективности и риска осложнений при лечении артрита ацеклофенаком и нимесулидом). Consilium medicum 2013;2:52-7 [Karateev AE, Denisov LN, Markelova EI, et al. Results of AEROPLAN clinical study (analysis of efficacy and risk of complications in the treatment of arthritis using aceclofenac and nimesulide). Consilium medicum 2013;2:52-7 (In Russ.)].

- Schink T, Kollhorst B, Varas Lorenzo C, et al. Risk of ischemic stroke and the use of individual non-steroidal anti-inflammatory drugs: A multi-country European database study within the SOS Project. PLoS One 2018;13(9):e0203362.

- Masclee GMC, Straatman H, ArfП A, et al. Risk of acute myocardial infarction during use of individual NSAIDs: A nested case-control study from the SOS project. PLoS One 2018;13(11):e0204746.

- Jung S-Y, Song, SY, Kim E. Trends in ambulatory analgesic usage after myocardial infarction: A nationwide cross-sectional study of real-world data. Healthcare 2022;10:446.

- Arfè A, Scotti L, Varas-Lorenzo C, et al. Safety of Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (SOS) Project Consortium. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study. BMJ 2016;354:i4857.

- Torri G, Vignati C, Agrifoglio E et al. Aceclofenac versus piroxicam in the management of osteoarthritis of knee: a double-blind controlled study. Curr Ther Res 1994 55(5):576–83.

- Kornasoff D, Frerick H, Bowdler J, Montull E. Aceclofenac is a well-tolerated alternative to naproxen in the treatment of osteoarthritis. Clin Rheumatol 1997;16(1):32-8.

- Pasero G, Ruju G, Marcolongo R. Aceclofenac versus naproxen in the treatment of ankylosing spondylitis: a double-blind, controlled study. Curr Ther Res 1994;55:833-42.

- Martín-Mola E, Gijón-BaЦos J, Ansoleaga JJ. Aceclofenac in comparison to ketoprofen in the treatment of rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 1995;15(3):111-6.

- Kornasoff D, Maisenbacher J, Bowdler J, Raber A. The efficacy and tolerability of aceclofenac compared to indomethacin in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 1996;15(6):225-30.

- Batlle-Gualda E, Román Ivorra J, Martín-Mola E, et al. Aceclofenac vs paracetamol in the management of symptomatic osteoarthritis of the knee: a double-blind 6-week randomized controlled trial. Osteoarthr Cartilage 2007;15(8):900-8.

- Raber A, Heras J, Costa J, et al. Incidence of spontaneous notifications of adverse reactions with aceclofenac, meloxicam, and rofecoxib during the first year after marketing in the United Kingdom. Ther Clin Risk Manag 2007;3(2):225-30.

- Lapeyre-Mestre M, Grolleau S, Montastruc JL; Association FranНaise des Centres RОgionaux de Pharmacovigilance (CRPV). Adverse drug reactions associated with the use of NSAIDs: a case/noncase analysis of spontaneous reports from the French pharmacovigilance database 2002-2006. Fundam Clin Pharmacol 2013;27(2):223-30.

- Iolascon G, Giménez S, Mogyorósi D. A review of aceclofenac: analgesic and anti-inflammatory effects on musculoskeletal disorders. J Pain Res 2021;14:3651-63.

- Gooch K, Culleton BF, Manns BJ, et al. NSAID use and progression of chronic kidney disease. Am J Med 2007;120(3):280.

- Ungprasert P, Cheungpasitporn W, Crowson CS, Matteson EL. Individual nonsteroidal anti-inflammatory drugs and risk of acute kidney injury: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Eur J Intern Med 2015;26(4):285-91.

- Manappallil RG, Prasan D, Peringat J, Biju IK. Severe bone marrow suppression due to methotrexate toxicity following aceclofenac-induced acute kidney injury. BMJ Case Rep 2018;2018:bcr2018224722.

- Каратеев А.Е. Оценка популяционной безопасности НПВП в рамках общеевропейской программы SOS: фокус на ацеклофенак. Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика 2020;12(2):109-13 [Karateev AE. Evaluation of the population safety of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the framework of the PanEuropean SOS program: focus on aceclofenac. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics 2020;12(2):109–13 (In Russ.)].

Версия на английском языке

Целекоксиб, эторикоксиб, мелоксикам и нимесулид: достоинства и недостатки

Статьи

Опубликовано в:

«ЭФ. Ревматология. Травматология. Ортопедия.» »» 1/2011

Д. м. н. А.Е. Каратеев