ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ВОЗМОЖНЫ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Автор статьи

Профессия: провизор

Название вуза: Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА)

Специальность: фармация

Стаж работы: 2 года 8 месяцев

Диплом о фармацевтическом образовании: 105924 3510926 , рег. номер 32018

Места работы: провизор в аптеке, провизор сервиса Мегаптека

Все авторы

Содержание

- Симптомы

- Возможные причины боли в области поджелудочной железы

- Что делать, если поджелудочная болит?

- Какой врач лечит

- Какие лекарства назначают при панкреатите?

- Ферменты для поджелудочной железы: список лучших

- Что есть можно, а что нельзя

- Профилактика заболеваний поджелудочной железы

- Источники

Поджелудочная железа — это маленький, но жизненно важный орган, который помогает организму переваривать пищу и контролировать уровень сахара в крови. Для этого «поджелудка» вырабатывает пищеварительные ферменты и гормоны, такие как инсулин. Если же орган «плохо работает», это вызывает цепочку неприятных симптомов и последствий, включая боль.

Провизор расскажет, как понять, что болит поджелудочная железа: ознакомит с основными симптомами и вероятными причинами, а также проинформирует о методах лечения воспалительного процесса.

Симптомы

В первую очередь на проблемы с поджелудочной железой указывает боль в верхней части живота. Болевые ощущения могут отдавать в спину, левую сторону грудной клетки, а также распространяться вокруг живота, словно обруч («опоясывающие» боли). Дискомфорт усиливается после еды, особенно жирной или острой, вместе с тем уменьшается в положении «сидя» или при наклоне вперед.

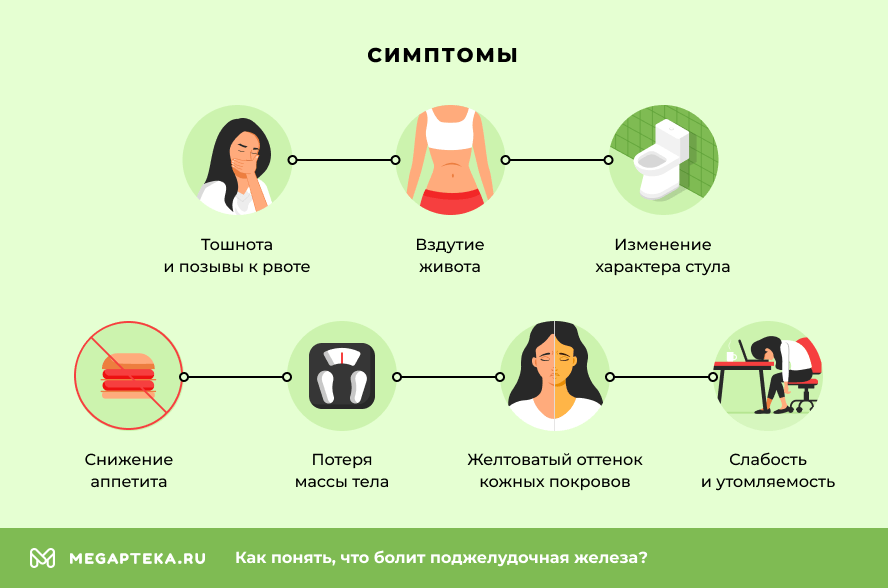

Выделяют и другие признаки, которые указывают на поджелудочную железу, как источник болевого синдрома. Так, при нарушении работы органа можно столкнуться со следующими нарушениями:

- тошнотой и позывами к рвоте;

- вздутием живота, ощущением тяжести и распирания;

- изменением характера стула (диарея или неоформленный стул с жирным блеском и зловонным запахом);

- снижением аппетита;

- потерей массы тела;

- бледностью или желтоватым оттенком кожных покровов;

- слабостью и утомляемостью.

У мужчин и женщин симптомы заболеваний поджелудочной железы, как правило, проявляются одинаково. Для обоих полов важно своевременно обращаться к врачу при появлении признаков, указанных выше. Особенно важно быстро реагировать на тревожные сигналы при беременности, а также при развитии такой клинической картины у детей или пожилых людей.

Возможные причины боли в области поджелудочной железы

- Панкреатит – воспаление поджелудочной железы. Наиболее распространенное заболевание органа. Патология протекает остро или хронически. В первом случае нарушение возникает внезапно с выраженными симптомами, а во втором — развивается постепенно и длительно, чередуя периоды обострения и ремиссии.

- Кисты поджелудочной железы. Это заполненные жидкостью мешочки, которые могут формироваться в поджелудочной железе. Чаще всего выявляются при обследовании по иным причинам, поскольку обычно протекают бессимптомно. Хотя большие кисты могут давить на окружающие органы, вызывая боль.

- Камни в протоках поджелудочной железы. Эти образования могут блокировать отток секрета и вызывать воспаление, что приводит к болям и острому воспалению органа.

- Заболевания смежных органов. Схожая симптоматика появляется и при других болезнях. Например, близко к «поджелудке» расположены желудок и двенадцатиперстная кишка, поэтому воспалительные процессы в них могут имитировать боль в области железы.

- Рак поджелудочной железы. Хотя эта патология встречается реже, она представляет собой серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.

Что делать, если поджелудочная болит?

Шаг 1. Оценка состояния. Если боль острая и нестерпимая, требуется вызвать скорую помощь. Такие симптомы, вероятно, указывают на острый панкреатит или другие опасные состояния, требующие немедленного медицинского вмешательства. Промедление и попытки самолечения сказываются не в пользу пациента.

Если боль слабая или умеренная, но постоянная, обратитесь к врачу как можно скорее. Важно не игнорировать дискомфорт, поскольку хронические заболевания поджелудочной железы также требуют внимательного подхода.

Шаг 2. Диагностика. Обследование — главный шаг, который помогает установить точную причину появления боли, а также оценить степень и особенности выявленной патологии. Какие анализы нужно сдать при подозрении на заболевание поджелудочной железы?

- общий и биохимический анализы крови с определением специфических «маркеров» (уровень амилазы и липазы, общий белок и билирубин, мочевина, активность АЛТ и АСТ, глюкоза или другие по показаниям);

- общий анализ мочи и кала.

Чтобы поставить диагноз, пациенту также может потребоваться: УЗИ брюшной полости, обзорная рентгенография, компьютерная или магнитно-резонансная томография (КТ, МРТ), либо другие методы диагностики по мере необходимости. Подчеркнем, что определить воспаление поджелудочной железы самостоятельно невозможно.

Шаг 3. Лечение. После установления диагноза и его типа врач подбирает терапию. В зависимости от состояния пациента, может потребоваться немедикаментозное, медикаментозное или хирургическое лечение.

Какой врач лечит

Главный специалист, проводящий диагностику и лечение заболеваний поджелудочной железы, — гастроэнтеролог. Этот врач обладает глубокими знаниями в области желудочно-кишечного тракта и способен выявить такие нарушения, как панкреатит, опухоли, кисты и другие патологии. Однако, возможно, пациенту потребуется консультация и других профессионалов.

- Терапевт — начальная точка для диагностики. Врач проводит первичное обследование и направляет пациента к узкому специалисту.

- Эндокринолог помогает, если проблема связана с гормональной функцией поджелудочной железы, особенно при подозрении на сахарный диабет.

- Хирург нужен в случае острых состояний, требующих оперативного вмешательства. Например, при остром панкреатите или опухолевых процессах.

- Онколог, если обнаружены новообразования в поджелудочной железе.

Какие лекарства назначают при панкреатите?

Лечение при панкреатите (воспалении поджелудочной) строится исходя из характера и формы заболевания. Однако всем пациентам без исключения требуется полный отказ от алкоголя и курения, а также пересмотр режима питания и образа жизни. В противном случае заболевание будет прогрессировать вплоть до жизнеугрожающих последствий.

Если процесс острый, пациента госпитализируют. Цель: облегчить состояние и предотвратить вероятные осложнения. Человеку рекомендуется голод в течение суток, инфузионная терапия (капельницы) для облегчения нарушений желудочно-кишечного тракта и обезвоживания, а также обезболивание по мере возможности. Стратегию лечения острого панкреатита устанавливают врачи медицинского отделения.

Методы терапии при хроническом воспалении отличаются. Общее одно: лечение по-прежнему подбирает врач на основании полученных результатов обследования. Какие лекарства могут потребоваться?

- Анальгетики для облечения боли. Нестероидные противовоспалительные или иные обезболивающие средства используют для облегчения болевого синдрома. Тем не менее их прием требует осторожности, в том числе точного соблюдения продолжительности курса.

- Ферментная терапия при недостаточности поджелудочной железы. Заместительное лечение ферментами, такими как панкреатин, помогает компенсировать дефицит собственных и улучшить пищеварение.

- Ингибиторы протонной помпы (ИПП). Эти препараты уменьшают агрессивное воздействие желудочного сока на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки. При панкреатите же средства назначают для повышения эффективности действия пищеварительных ферментных препаратов и коррекции сопутствующих нарушений.

- Сахароснижающие средства. Необходимы при сопутствующем сахарном диабете с целью коррекции уровня глюкозы в крови, а также предотвращения вероятных осложнений.

- Антидепрессанты. Рекомендованы при постоянных болевых синдромах, сопровождающих хронический панкреатит, а также для улучшения психоэмоционального состояния пациента.

- Антибиотики и пробиотики. Первые назначают при установленном синдроме избыточного бактериального роста, вторые – для коррекции побочных эффектов антибактериальных средств.

- Другие лекарства. В зависимости от индивидуальных особенностей течения заболевания и сопутствующих патологий, врач может назначить дополнительные препараты для комплексной поддержки организма.

Подчеркнем! Лечение панкреатита — сложный и многогранный процесс, требующий индивидуального подхода. Не следует самостоятельно подбирать лечение, а также использовать «народные» методы. Статья носит обзорный характер и не призывает к самолечению.

Ферменты для поджелудочной железы: список лучших

Для лечения ферментной недостаточности при воспалении поджелудочной железы врачи назначают специальные препараты, содержащие панкреатин. Этот комплекс ферментов играет важную роль в пищеварении: помогает расщеплять жиры, белки и углеводы.

На полках аптеки располагается ряд препаратов, в основе которых лежит панкреатин. Отсюда возникает вопрос: «Какой же из них самый лучший?». На самом деле однозначного ответа нет. При выборе препарата важно учитывать дозировку, лекарственную форму (таблетки, капсулы) и наличие дополнительных ингредиентов.

По информации сервиса «Мегаптека», самым популярными препаратами панкреатина в феврале 2025 года были:

- Креон (АО «Верофарм», Россия);

- Эрмиталь («Нордмарк Арцнаймиттель», Германия);

- Мезим Форте («Berlin-Chemie», Германия);

- Панкреатин-ЛекТ (ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия);

- Фестал («Лактоза (Индия) Лимитед»/«Санофи Индия Лимитед», Индия и Россия).

Что есть можно, а что нельзя

Что нельзя есть при нарушении работы поджелудочной железы? Необходимо исключить алкоголь, жирную пищу (свинину, жареные блюда), острые специи, копчености, консервы и маринады. Сладкое, включая шоколад, торты и пирожные, так же противопоказано, равно как и газированные напитки. Следует избегать продуктов, вызывающих вздутие живота (лук, чеснок, редька), ограничить употребление кофе и крепкого чая.

Что можно? Основу рациона должны составлять легкие блюда, богатые белком и клетчаткой. Можно употреблять нежирные сорта мяса (курица, индейка), рыбу (например, треску или минтай), кисломолочные продукты низкой жирности (кефир, творог).

Овощи предпочтительно готовить на пару или варить, исключая те, что вызывают повышенное газообразование (бобовые, капуста). Разрешены каши на воде или молоке (гречка, овсянка), хлеб подсушенный или вчерашний, компоты и морсы без сахара. Точные требования к рациону питания лучше узнать у врача.

Профилактика заболеваний поджелудочной железы

- Сбалансированное питание. Следует избегать переедания, в особенности жирной, жаренной и острой пищи, которая «перегружает» поджелудочную железу. Важно включать в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белков.

- Здоровый образ жизни. Курение и злоупотребление алкоголем — главные факторы риска развития панкреатита и рака поджелудочной железы. Отказ от этих привычек существенно снижает вероятность возникновения заболеваний.

- Контроль веса. Ожирение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа, который может привести к повреждению поджелудочной железы. Поддержание здорового веса помогает снизить нагрузку на этот орган.

- Регулярные физические упражнения. Физическая активность способствует улучшению обмена веществ и снижению уровня стресса, что положительно сказывается на работе поджелудочной железы. Рекомендуется заниматься умеренными физическими нагрузками не менее 30 минут в день. Например, прогуливаться на свежем воздухе, ездить на велосипеде или посещать бассейн.

- Управление стрессом. Хронический стресс негативно влияет на работу всех органов, включая поджелудочную железу. Практики медитации, йоги или просто прогулки на свежем воздухе помогут справиться с напряжением и улучшить общее самочувствие.

- Регулярное медицинское обследование. Даже при отсутствии симптомов важно проходить регулярные медицинские осмотры. Это позволяет выявить возможные проблемы на ранних стадиях и принять соответствующие меры.

- Избегание токсичных веществ. Контакт с некоторыми химическими веществами, такими как пестициды и растворители, может повредить поджелудочную железу. По возможности рекомендуется минимизировать воздействие таких факторов.

- Лечение сопутствующих заболеваний. Такие состояния, как желчнокаменная болезнь и инфекции, могут повышать риск развития панкреатита. Своевременное лечение этих нарушений поможет предотвратить осложнения.

Источники

- Клинические рекомендации Минздрава РФ: «Острый панкреатит»;

- Клинические рекомендации Минздрава РФ: «Хронический панкреатит»;

- Клинические рекомендации Минздрава РФ: «Рак поджелудочной железы».

Задайте вопрос эксперту по теме статьи

Остались вопросы? Задайте их в комментариях ниже – наши эксперты ответят вам. Там же вы можете поделиться своим опытом с другими читателями Мегасоветов.

Что убивает поджелудочную железу? Врач-гастроэнтеролог о болезни и путях ее решения

Текст:

Ирина Репина, 18 мая 2018

8

Развитие панкреатита не зависит от возраста, но напрямую связано с образом жизни. Отчасти по этой причине недавно не стало известного шведского диджея и музыкального продюсера Авичи. Парень ушел из жизни в 28 лет. О том, как отличить заболевание от других и с помощью чего бороться с ним, рассказывает врач-гастроэнтеролог и диетолог Лилия Косникович.

Лилия Косникович,

врач-гастроэнтеролог,

диетолог 1 категории медицинского центра «Кравира»,

автор блога в Instagram dietolog_gastro

Что такое хронический панкреатит, и как разобраться в симптомах

— Хронический панкреатит — воспалительное заболевание поджелудочной железы. Со временем оно может приводить к повреждению структуры органа по типу фиброза — замещения нефункционирующей тканью. Иногда также образовываются микрокамни в протоках, кальцинаты и кисты в железе. Недуг характеризуется наличием болевого синдрома и постепенным развитием ферментативной недостаточности.

По словам врача, болеют, в основном, мужчины от 30-40 лет. В нашей стране панкреатит напрямую связан с употреблением алкоголя.

Многие пациенты сегодня прежде, чем обратиться к врачу, читают информацию в интернете. Они думают, что панкреатит проявляется эпигастральной опоясывающей болью (боль вверху живота). Если дискомфорт носит другой характер, значит, и болезнь иная.

— Это не всегда так. Основные клинические проявления зависят от фазы, в которой находится болезнь. Первый этап развития заболевания (условно первые 5 лет течения болезни) характеризуется отсутствием боли. Здесь речь может идти о расстройствах пищеварения — диспепсии. Она проявляется вздутием живота, отрыжкой, тяжестью в верхних отделах живота. Часто первые симптомы хронического панкреатита тяжело отличить от функциональной диспепсии — одного из самых частых функциональных заболеваний желудка. Оно возникает из-за повышения кислотности в организме и нарушения сокращения пищеварительного органа. Подобные недуги могут быть проявлениями психосоматики и возникать на фоне депрессии, тревожных расстройств.

О стадиях панкреатита

Панкреатит развивается постепенно. На первой стадии у человека может наблюдаться снижение аппетита, тошнота, отрыжка, вздутие живота… Это так называемые доклинические проявления. Желательно обратиться к врачу уже на этом этапе. Первая фаза хронического панкреатита плохо диагностируется. На ультразвуковом исследовании и магнитно-резонансной томографии изменения структуры органа еще не видны. Вот почему поставить диагноз вначале сложно. Однако при раннем течении болезни ее легче лечить и можно избежать осложнений.

— Вторая фаза характеризуется клиническими проявлениями (у 5% населения эта стадия может быть безболезненной). Распространенность боли зависит от локализации воспалительного процесса (головка, тело или хвост органа). Боли могут быть только в верху живота (в эпигастральной области), распространяться по всей верхней половине живота и иметь опоясывающий характер. Важно понимать: просто так сильнейший дискомфорт не возникает. Не бывает, что сегодня ничего нет, а завтра есть. Болезнь прогрессирует постепенно и не заметить ее нельзя.

Врач объясняет, что в Беларуси около 90% случаев панкреатита связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. Остальные 10% — это наследственные факторы и наличие желчекаменной болезни. Ожирение редко становится причиной развития хронического воспаления в поджелудочной железе.

Затем наступает третья фаза, которая характеризуется наличием ферментативной недостаточности поджелудочной железы и проявляется диареей.

Как предотвратить заболевание

К факторам риска в развитии хронического панкреатита относятся также: генетическая предрасположенность к воспалительным процессам поджелудочной железы, курение, злоупотребление алкоголем.

— Поэтому, чтобы быть здоровым, нужно ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения. Из-за того, что панкреатит может развиться вследствие наличия желчекаменной болезни, пациентам часто удаляют желчный вместе с камнями. Это делается в профилактических целях, чтобы не допустить развитие панкреатита.

О правильной диагностике

— Диагностика имеет большое значение. В мире сегодня проводится исследование панкреагенной ферментативной недостаточности. Для этого проверяется анализ кала на эластазу. Этот фермент выделяется поджелудочной железой и участвует в переваривании пищи. У нас такие исследования пока не проводятся.

Для выявления структурных изменений в железе я рекомендую пациентам не только УЗИ органов брюшной полости, но и магнитно-резонансную томографию поджелудочной железы. Важно также максимальное сотрудничество с врачом, оценка всех клинических проявлений и обследований.

Если случился приступ острого панкреатита, что делать?

Врач объясняет: если случился приступ боли в верхних отделах живота, первым делом нужно принять спазмолитик (2 таблетки но-шпы). Если не помогает, вызывать скорую помощь и далее действовать по рекомендации доктора.

— Именно врач решит, какие анализы необходимо сдать. Как правило, это общий анализ мочи и крови, биохимический анализ крови на ферменты поджелудочной железы. Доктор изучит результаты и отличит острый панкреатит от язвы двенадцатиперстной кишки или функциональной диспепсии, назначит грамотное лечение.

Фото: Дмитрий Рыщук

Читайте также:

Не такие уж и вредные! Разбираемся, в чем польза углеводов и жиров

Оглавление

- Причины заболевания

- Как проявляется: симптомы и признаки

- Как проходит обследование?

- Как лечить панкреатит поджелудочной железы?

- Диета № 5 при панкреатите

- Осложнения панкреатита

- Источники

Панкреатит является воспалением тканей поджелудочной железы. Такое состояние провоцирует нарушение оттока секретов органа и обычно спровоцировано плохой проходимостью выводящих протоков. Заболевание опасно тем, что при его развитии выделяемые соки не выходят в просвет двенадцатиперстной кишки, накапливаются и переваривают ткани железы.

Сегодня панкреатит диагностируют достаточно часто. Причем выявляют его не только у взрослых, но и у детей. Связано это как с нарушением питания, так и с чрезмерным употреблением алкоголя и бесконтрольным приемом различных лекарственных препаратов.

Давайте разберемся, лечится ли панкреатит, какие средства для этого используются, чем опасна патология и к какому врачу обратиться при симптомах заболевания, чтобы сохранить здоровье и спасти поджелудочную железу?

Причины заболевания

Панкреатит развивается под воздействием целого ряда негативных факторов, к основным из которых относят:

- Чрезмерное и длительное употребление спиртных напитков. Алкоголь повышает насыщенность панкреатических соков и приводит к спазму сфинктера, регулирующего их поступление в двенадцатиперстную кишку

- Желчнокаменную болезнь. Камни в желчном пузыре могут закупорить его протоки и стать причиной воспалительного процесса в тканях

- Нарушения липидного обмена. Спровоцировать панкреатит могут переедание и ожирение. При таких состояниях повышается выработка ферментов, что может стать причиной воспалительной реакции

- Вирусные инфекции. Панкреатит может развиваться на фоне паротита, кори, гепатита, ветряной оспы и иных заболеваний

- Нарушения кальциевого обмена. При таких патологиях ткани железы твердеют, а их секреторная функция нарушается. Дополнительно происходит спазм протоков поджелудочной железы

- Аутоиммунные заболевания. Антитела становятся агрессивными по отношению к клеткам поджелудочной железы и способны разрушать ее при аллергических и иных реакциях

- Паразитарные инвазии. При скоплении паразитов возможно перекрытие выносящих протоков поджелудочной железы

- Отравления или интоксикации. При таких поражениях возможны перегрузки ферментных систем

Также панкреатит может стать следствием повреждения протоков органа во время оперативных вмешательств и травм, развиться на фоне эндокринных нарушений и патологий структур пищеварительной системы, длительного приема некоторых лекарственных препаратов, изменений в сосудах и др.

Важно! Причины, провоцирующие заболевание, проявляются как по отдельности, так и в комплексе. Это определяет степень поражения поджелудочной железы, тяжесть протекания панкреатита и прогноз лечения.

Как проявляется: симптомы и признаки

К основным признакам острого панкреатита (воспаления поджелудочной железы) относят:

- Выраженную боль в подреберье. Она может концентрироваться как с правой, так и с левой стороны. В некоторых случаях боль приобретает опоясывающий характер

- Отрыжку с неприятным запахом

- Нарушения стула

- Тошноту и многократные приступы рвоты

В некоторых случаях к боли в левом или правом подреберье и иным симптомам при панкреатите присоединяется общее ухудшение состояния. Пациент страдает от одышки, сухости во рту, слабости, усиленного потоотделения и повышенной температуры тела. Также для заболевания характерны и некоторые внешние проявления.

О развитии панкреатита могут свидетельствовать такие признаки, как:

- Изменение кожи. Она становится тусклой и приобретает землистый оттенок

- Появление коричневатых пятен в надпупочной зоне и в области поясницы

- Механическая желтуха

Важно! При острой форме заболевания пациент зачастую нуждается в срочной госпитализации. Лечение панкреатита в этом случае проводится в стационаре.

При хронической форме заболевания его признаки обычно выражены слабее. На боль пациенты жалуются только после употребления жирной или жареной пищи, а также алкоголя. В остальное время больной испытывает только небольшой дискомфорт. Также пациенты жалуются на периодические диарею, запор и метеоризм.

Как проявляется панкреатит в латентной форме?

В этом случае заболевание протекает бессимптомно.

Важно! Острый и хронический панкреатит редко является самостоятельным заболеванием. Обычно поражается сразу несколько органов пищеварительной системы. От воспалительного процесса страдают желчный пузырь и его протоки, желудок, печень и двенадцатиперстная кишка. По этой причине пациент нуждается в комплексной диагностике. Она позволяет выявить все имеющиеся патологии органов желудочно-кишечного тракта.

Как проходит обследование?

Перед началом лечения обязательно проводится комплексная диагностика. Для ее назначения пациенту нужно обратиться к врачу.

Кто лечит панкреатит и к какому специалисту следует записаться?

При симптомах заболевания показана консультация гастроэнтеролога. Именно этот врач собирает анамнез, проводит осмотр и назначает перечень диагностических процедур.

На приеме гастроэнтеролог определяет состояние кожи, языка, глазных склер, слюнных желез. Обязательно проводятся пальпация и простукивание. Специалистом выявляется ряд симптомов, которые характерны для заболевания. Во время опроса врач определяет, как давно пациент страдает от признаков патологии, насколько выраженными они являются.

Лабораторные исследования

Для уточнения диагноза пациент обычно сдает:

- Общий анализ крови. Повышенный уровень лейкоцитов и сниженная СОЭ позволяют сделать выводы о наличии воспалительного процесса

- Биохимический анализ крови. В нем врача интересует уровень таких панкреатических ферментов, как щелочная фосфатаза и амилаза, а также билирубин

- Анализ мочи. В нем специалист может оценить содержание амилазы и диастазы

При необходимости пациент может сдавать анализы кала на паразитов и проходить другие лабораторные исследования.

Инструментальные обследования

При подозрении на острый или хронический панкреатит проводятся следующие диагностические процедуры:

- УЗИ. Благодаря этому обследованию врач может определить размеры поджелудочной железы и ее форму, наличие участков фиброза и уплотнения

- Гастроскопия. Такая диагностика дает возможности для определения степени воспаления стенок желудка и двенадцатиперстной кишки

- Рентгенография. В рамках этого обследования можно обнаружить сгустки или камни в протоках, которые закупоривают их

Могут выполняться лапароскопические исследования, а также компьютерная и магнитно-резонансная томография. Обычно их назначают в сложных случаях, при развитии осложнений патологии.

Как лечить панкреатит поджелудочной железы?

Консервативная терапия

Специалистами разработаны 3 основных правила консервативной терапии патологии. Пациенту требуются холод, голод и покой.

Покой обеспечивает замедление процессов кровообращения, что сокращает приток крови к пораженной поджелудочной железе. Холодные компрессы ставят на область подреберья. Они помогают снизить локальную температуру в области воспаления и снять сильную боль. Голодание приостанавливает выработку ферментов, провоцирующих воспалительный процесс. Обычно от еды пациенту нужно отказаться на 1-6 дней (в зависимости от тяжести состояния).

Лечение панкреатита обязательно включает и прием ряда лекарственных препаратов.

Обычно пациентам назначают:

- Спазмолитики и нестероидные противовоспалительные препараты. Позволяют снять спазмы желудочно-кишечного тракта и воспаление в поджелудочной железе

- Антибиотики. Они назначаются при активном инфекционном процессе

- Панкреатические ферменты. Обеспечивают нормальное пищеварение

- Антисекреторные средства. Их рекомендуют для подавления внешней и внутренней секреции

Инсулиновые препараты пациентам требуются при повреждении зон выработки гормона.

После снятия острой воспалительной фазы к лечению панкреатита подключают физиотерапию.

Обычно пациентам рекомендуют:

- электрофорез

- ультразвуковые процедуры

- диадинамические токи

- УФ и лазерное облучение крови

- магнитное лечение

Процедуры оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие, улучшают кровоснабжение и усиливают обменные процессы в тканях, помогают ликвидировать отек.

Хирургические вмешательства

К ним прибегают в случаях, когда консервативные методы нецелесообразны или не дают желаемого результата. Обычно вмешательства подразумевают удаление всего органа или его части с дальнейшим подбором заместительной ферментной терапии.

Показаниями к операциям являются:

- полный распад поджелудочной железы

- выявление свищей, некрозов, кист, абсцессов и опухолей

- стойкое закупоривание протоков органа конкрементами

Обязательным условием лечения панкреатита является специальное питание. У некоторых пациентов оно становится пожизненным.

Диета № 5 при панкреатите

Обычно пациентам рекомендуют раздельное дробное питание. Оно актуально, потому что обычно поджелудочная железа просто не может справиться с большим количеством разнообразной пищи.

Полностью отказаться пациентам советуют от любых продуктов, которые стимулируют повышенную секрецию.

К ним относят:

- жирные и жареные блюда

- специи

- мясные, грибные и рыбные бульоны

- шоколад

- кофе и крепкий чай

Также желательно максимально сократить свежие овощи и фрукты, алкоголь, копчености и фастфуд.

Важно! В первые дни после обострения крайне необходимо придерживаться строгой диеты № 5.

Она подразумевает:

- Порционное дробное питание до 8 раз в сутки

- Размер одной порции не более 300 г

- Употребление продуктов, измельченных в кашицу

- Невысокую температуру блюд

- Минимальное употребление соли (не более 10 грамм в сутки)

- Использование сахарозаменителя вместо сахара

Пациенту рекомендуют употреблять продукты, которые отварены или приготовлены на пару. Постепенно диету можно смягчить.

Важно! Опасным последствием острого панкреатита является его переход в хроническую форму. В этом случае полное восстановление поджелудочной железы становится невозможным. Тем не менее при своевременном лечении и регулярном наблюдении у гастроэнтеролога можно добиться ремиссии.

Чем еще опасен острый и хронический панкреатит поджелудочной железы? Безусловно, своими осложнениями. Рассмотрим и их.

Осложнения панкреатита

Осложнениями хронической формы патологии являются:

- сахарный диабет

- общее истощение организма

- развитие сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта (холецистита, язвы и др.)

- кисты

- механическая желтуха

Осложнениями острой формы панкреатита являются:

- печеночная и почечная недостаточность

- гиповолемический шок (нехватка кислорода в тканях органов желудочно-кишечного тракта)

- перитонит

- сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность

Также при острой форме возможны абсцессы и сепсис, гнойные воспаления, образование свищей, кровотечения.

Мы разобрались, что такое панкреатит и как его лечить, определили опасность заболевания и его последствия. Если у вас остались вопросы, задайте их врачу на приеме. Опытные гастроэнтерологи МЕДСИ готовы рассказать все о том, как протекает патология, почему ее нужно выявлять и лечить как можно раньше. Кроме того, высококвалифицированные специалисты проведут диагностику заболевания. После этого они определят программу лечения панкреатита с применением современных технологий, методик и препаратов. Пациент сможет получить необходимые услуги в одной клинике и в комфортных условиях.

Автор статьи: Гелетей Иван Иванович – заведующий кабинетом гастроэнтерологии «МЕДСИ Санкт-Петербург».

Источники:

- Пузан А. Е., Лызиков А. А. Хронический панкреатит. – 2002

- Кубышкин В. А. Острый панкреатит // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2009. – № 2 (36). – С. 48-52

- Маев И. В., Кучерявый Ю. А., Москалева А. Б. Хронический панкреатит: мифы и реалии // Фарматека. – 2010. – № 12. – С. 24-31

- Волков В. Е., Волков С. В. Острый панкреатит // Известия Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. – 1996. – № 1. – С. 130-141

Наши врачи

Врач-гастроэнтеролог

Врач высшей квалификационной категории, Кандидат медицинских наук

Врач-гастроэнтеролог

Дата публикации 25 ноября 2023Обновлено 26 апреля 2024

Определение болезни. Причины заболевания

Панкреатит (Pancreatitis; от pancreas — поджелудочная железа + itĭdis — воспаление) — это воспаление поджелудочной железы [3]. Может проявляться болью в верхней части живота, вздутием, беспричинной потерей веса, неукротимой рвотой и стеатореей, при которой кал плохо смывается с унитаза и внешне кажется жирным [1][2].

Панкреатит

Выделяют две формы панкреатита:

- Острый панкреатит — это острое воспаление, не связанное с инфекцией, которое приводит к некрозу клеток поджелудочной железы, т. е. к их повреждению и гибели. При таком воспалении ферменты поджелудочной железы начинают агрессивно влиять на неё, зона некроза увеличивается и присоединяется вторичная инфекция окружающих тканей и органов [2].

- Хронический панкреатит — это длительное воспаление поджелудочной железы, при котором необратимо меняется строение её ткани и протоков, что проявляется болью и/или стойким ухудшением работы органа [1].

Распространённость панкреатита

За последние 30 лет распространённость острого и хронического панкреатита во всём мире увеличилась более чем в два раза [1]. Это может быть связано как с вредными привычками (курением и злоупотреблением алкоголем), так и с образом жизни, качеством и режимом питания.

В России хронический панкреатит выявляют у 27–50 человек на 100 000 населения. Хронический панкреатит обычно развивается в возрасте 35–50 лет, мужчины болеют в два раза чаще женщин. После первого эпизода острого панкреатита или обострения хронического около 15 % пациентов теряют трудоспособность. В течение 10 лет после первого обострения хронического панкреатита погибает до 20 % больных, в течение 20 лет — более 50 % [1][2]. Такая высокая смертность связана с недостаточной диагностикой, некорректной терапией, в том числе при самолечении, а также высокими рисками осложнений: перитонита, сепсиса, асцита, кисты, панкреонекроза и т. д.

Причины панкреатита

В зависимости от причины выделяют следующие виды острого панкреатита:

- алкогольно-алиментарный — возникает из-за злоупотребления алкоголем, нарушения режима и качества питания, переедания;

- билиарный — вызван забросом желчи в панкреатические протоки, что часто бывает при желчнокаменной болезни, реже при дивертикуле, папиллите и описторхозе;

- травматический — возникает из-за травмы поджелудочной железы, например при авариях, а также как осложнение операции или диагностического исследования, например эндоскопической ретроградной холангиопанкреатикографии (ЭРХПГ);

- панкреатит, вызванный другими причинами — аутоиммунными заболеваниями, сосудистой недостаточностью, васкулитами, действием некоторых лекарств (Гидрохлортиазида, Меркаптопурина, системных гормональных препаратов), инфекциями (вирусным паротитом, гепатитом, цитомегаловирусом), аллергическими факторами (лаками, красками, запахами строительных материалов, анафилактическим шоком), гормональной перестройкой при беременности и менопаузе, заболеваниями соседних органов (гастродуоденитом, пенетрирующей язвой, опухолями желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря) [2][4].

Причины хронического панкреатита отражены в классификации TIGAR-O (toxic-metabolic, idiopathic, genetic, autoimmune, recurrentacute, obstructive):

- токсический/метаболический — связан с алкоголем, курением, повышенным уровнем триглицеридов или кальция в крови, хронической почечной недостаточностью, действием лекарств, токсинов и т. д.;

- наследственный — при предрасположенности к воспалению поджелудочной железы;

- аутоиммунный — при изолированном агрессивном воздействии собственного организма на поджелудочную железу, а также при других аутоиммунных заболеваниях;

- как следствие часто рецидивирующего и/или тяжёлого острого панкреатита — постнекротический, ишемический, лучевой и т. д.;

- обструктивный — вызван стенозом (сужением) сфинктера Одди, обструкцией (закупоркой) протока опухолью, периампулярными кистами двенадцатиперстной кишки, посттравматическими рубцами панкреатических протоков, что часто бывает осложнением эндоскопических процедур (папиллосфинктеротомии, удаления камней и др.), удвоением поджелудочной железы;

- идиопатический — возникающий по неизвестным причинам [1].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы панкреатита

Основные симптомы острого панкреатита:

- боль в верхней части живота (эпигастрии) — распространяющаяся в спину или опоясывающая;

- неукротимая рвота;

- тонус мышц в эпигастрии.

Боль в эпигастрии

Симптомы хронического панкреатита:

- боль в верхней части живота, иногда отдающая в спину, — может усиливаться после приёма пищи и уменьшаться в положении сидя или наклоне вперёд; в редких случаях бывает «безболевой панкреатит» [5];

- нарушение всасываемости жиров — проявляется жирным калом, плохо смывающимся с унитаза, метеоризмом (вздутием и урчанием в животе), беспричинной стойкой потерей веса в последние шесть месяцев [6];

- эндокринная панкреатическая недостаточность — может нарушиться толерантность к глюкозе и развиться сахарный диабет [1][7][8].

Патогенез панкреатита

При развитии панкреатита происходят следующие процессы:

- ферменты поджелудочной железы вызывают повреждение клеток железы в результате окисления (оксидативный стресс);

- возникает патологическая реакция организма на нарушение обмена липидов (липидный дистресс-синдром);

- развивается тромбоз капилляров, т. е. закупорка их просвета сгустками крови;

- к клеткам поджелудочной железы поступает меньше кислорода;

- кислотно-щелочное равновесие смещается в сторону окисления (ацидоз);

- ускоряется обмен веществ (гиперметаболизм);

- повреждаются мембраны клеток и эндотелий поджелудочной железы.

В этих патологических процессах, т. е. в развитии воспаления поджелудочной железы, участвует несколько факторов агрессии. По порядку воздействия их можно разделить на первичные, вторичные, третичные и четвертичные.

Первичные факторы агрессии — это сами ферменты поджелудочной железы. Если она повреждена или её работа нарушена, то эти ферменты усугубляют возникшие нарушения, способствуя разрушению железы.

К таким ферментам относятся:

- трипсин и химотрипсин — расщепляют белки тканей железы;

- фосфолипаза А2 — разрушает мембраны клеток железы;

- липаза — расщепляет внутриклеточные триглицериды до жирных кислот и воды, а при соединении с кальцием приводит к некрозу жировой ткани железы, забрюшинной клетчатки, брыжейки тонкой и толстой кишки;

- эластаза — разрушает стенку сосудов железы и межтканевые структуры из соединительной ткани, что опять же приводит к некрозу.

Вторичные факторы агрессии. Ферменты поджелудочной железы активируют особые белки крови, которые регулируют артериальное давление и свёртываемость, участвуют в развитии воспаления и болевых ощущений (калликреин-кининовая система). Из-за этого активируются такие вещества, как брадикинин, гистамин и серотонин, которые увеличивают проницаемость сосудов. При этом в тканях поджелудочной железы нарушается транспорт жидкостей, появляется отёк, повышается выход жидкой части крови и форменных элементов за пределы сосудов, в мелких сосудах формируются микротромбы. В ткани и клетки при этом поступает меньше кислорода и кислотно-щелочной баланс смещается в сторону повышения кислотности.

Третичные факторы. Когда в тканях поджелудочной железы нарушается транспорт жидкостей, защищающие наш организм клетки (макрофаги, мононуклеары и нейтрофилы) начинают активно вырабатывать цитокины, которые способствуют угнетению иммунитета.

Четвертичные факторы. Цитокины и ферменты увеличивают проницаемость стенки кишки, в результате чего бактерии и токсины из желудочно-кишечного тракта проникают в портальный, системный кровоток и лимфатическое русло, а далее в органы-мишени: печень, лёгкие, почки, сердце, мозг, желудок и кишечник.

Нарушение работы органов и факторы агрессии вызывают синдром взаимного отягощения, при котором каждое из нарушений усугубляет тяжесть общего состояния [1][2].

По описанному механизму и развивается острый панкреатит, и обостряется хронический.

Классификация и стадии развития панкреатита

В классификации острого панкреатита выделяют три степени тяжести:

- Лёгкая степень. Некроз поджелудочной железы и органная недостаточность не возникают. Пациентов беспокоит только боль в животе и неукротимая рвота, также повышен тонус мышц в области живота.

- Средняя степень. Присутствует одно из следующих проявлений: скопление жидкости или инфильтрат вокруг поджелудочной железы, ограниченный некроз и/или органная недостаточность, которая длится не более 48 часов. Симптомы похожи на проявления лёгкой степени, но ещё может повышаться температура до 37,1–39,0 °С и возникать диарея.

- Тяжёлая степень. Развивается инфицированный панкреонекроз и/или постоянная органная недостаточность. Появляется лихорадка, диарея, выраженная болезненность в верхних отделах живота. Симптомы сохраняются дольше 48 часов [2].

Около 80–85 % случаев острого панкреатита приходится на отёчную форму, которая протекает легко и редко даёт осложнения. Она может проявляться болезненностью или дискомфортом в эпигастрии, тошнотой и нарушением стула, чаще диареей. Фазового течения эта форма не имеет.

Примерно 15–20 % случаев острого панкреатита приходится на некротический панкреатит (панкреонекроз) [2]. Учитывая периоды повышенного риска смерти, в течении средней тяжести и тяжёлом течении выделяют на две фазы:

I фаза — ранняя, делится на две стадии:

- IА — первые 7 дней болезни. В этот период в паренхиме поджелудочной железы или окружающей её клетчатке формируются очаги некроза и возникает интоксикация. Может нарушаться работа многих органов и развиваться сердечно-сосудистая, дыхательная, почечная и печёночная недостаточность. Появляется одышка, нарушается артериальное давление и работа мочевыделительной системы, появляется общая слабость, выраженная боль в верхних отделах живота, повышается температура.

- IВ — 7–14-й день болезни. Организм реагирует на сформировавшиеся очаги некроза в поджелудочной железе и окружающей её клетчатке: появляется высокая температура, около поджелудочной формируется инфильтрат (т. е. скапливается воспалительная жидкость), что сопровождается болью в верхних отделах живота.

II фаза — поздняя (с 3-й недели болезни до нескольких месяцев). Формируется изолированное скопление жидкости в области железы, образуются постнекротические псевдокисты. Если присоединяется инфекция, то ткани железы и окружающих тканей погибают и возникают гнойные осложнения. Могут развиться абсцессы брюшной полости и забрюшинного пространства, гнойный перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, свищи, сепсис и другие осложнения с нарушением работы различных органов.

Обе фазы характерны именно для острого панкреатита.

Классификация хронического панкреатита:

1. По причине развития:

- билиарнозависимый (вызванный травмой, камнями в желчном пузыре или протоках, ложными кистами, опухолями, нарушениями сфинктера Одди);

- алкогольный (при употреблении алкоголя больше 60–80 мл/сутки ежедневно в течение 10–15 лет и курении);

- дисметаболический (при хронической почечной недостаточности, гиперпаратиреозе, ишемическом поражении при атеросклерозе и др.);

- инфекционный (наличие лямблий и других паразитов);

- лекарственный (в инструкциях всегда указываются риски развития панкреатита, но подтверждённых данных о том, что какой-то препарат точно вызывает это заболевание, на сегодняшний день нет);

- аутоиммунный (возникает изолированно или сочетается с синдромом Шёгрена, воспалительными заболеваниями кишечника, например болезнью Крона и язвенным колитом, а также многими другими аутоиммунными заболеваниями);

- идиопатический (неизвестной причины).

2. По клиническим проявлениям:

- болевой (боль в эпигастрии, отдающая в спину и/или носящая опоясывающий характер);

- диспептический (тошнота, отрыжка, позывы на рвоту, изжога, вздутие, нарушение стула и т. д.);

- сочетанный (симптомы из первого и второго пунктов);

- латентный (скрытый, протекает без симптомов, встречается редко, больше как находка при профилактическом обследовании).

3. По характеру клинического течения:

- редко рецидивирующий (обострение реже, чем раз в 3 месяца);

- часто рецидивирующий (чаще, чем раз в 3 месяца);

- с постоянными симптомами.

4. По клинической стадии:

- I стадия: доклиническая (признаки только по данным УЗ-исследования). Прогноз зависит от причины панкреатита, выраженности воспалительного процесса и реакции на него организма.

- II стадия: начальные проявления (частые боли, повторные приступы панкреатита, снижение качества жизни; продолжительность симптомов 4–7 лет). Прогноз — повышается риск панкреонекроза и других осложнений из-за обострения панкреатита.

- III стадия: персистирующая симптоматика (частые боли, снижение эластазы-1 в кале и преддиабет). Организм на этой стадии получает недостаточно питательных веществ.

- IV стадия: атрофия поджелудочной железы (боли становятся менее интенсивными, развивается выраженная недостаточность железы, отсутствуют эпизоды обострения панкреатита). Прогноз — может снизиться вес и мышечная масса, развиться сахарный диабет, повышается риск рака поджелудочной железы [1].

Осложнения панкреатита

- Механическая желтуха (у 16–35 % пациентов) — нарушается отток желчи и прохождение дуоденального содержимого (пищи из желудка, смешанной с желчью из печени, желчного пузыря и с панкреатическим соком из поджелудочной железы). Может развиться вторичный билиарный цирроз печени [1][2].

- Псевдоаневризма — проявляется кишечными кровотечениями, но при гастродуоденоскопии изъязвления желудка или двенадцатиперстной кишки (ДПК) не обнаруживаются. Выделение крови из большого сосочка ДПК выявляется у 14 % обследованных [1][2].

- Эндокринные нарушения — панкреатогенный сахарный диабет, гипогликемические состояния и др.

- Панкреонекроз с развитием абсцесса, кисты, парапанкреатита, «ферментативного» холецистита, пневмонии, экссудативного плеврита, паранефрита и др. Около 1/3 пациентов с хроническим панкреатитом имеют псевдокисты поджелудочной железы, чаще бессимптомные.

- Синдром мальабсорбции с дефицитом микронутриентов — развивается из-за разрастания соединительной ткани и появления рубцовых изменений в поджелудочной железе, а также при бесконтрольном приёме ферментных препаратов. Чаще возникает недостаточность витаминов A, D, E, K и B12, что может привести к развитию остеопороза.

- Рак поджелудочной железы — у пациентов, страдающих панкреатитом в течение 5 лет, риск этого вида рака возрастает в 8 раз [1][2].

- Возможные или нечастые осложнения — эрозивный эзофагит, синдром Маллори — Вейсса, гастродуоденальные язвы, абдоминальный ишемический синдром, повышение давления в воротной вене, кровотечение из желудка или пищевода [1][2].

Диагностика панкреатита

Диагностика панкреатита включает осмотр, пальпацию (ощупывание), лабораторные и инструментальные исследования.

Диагностика острого панкреатита

Осмотр: больной беспокойный, температура чаще 37,1–39 °C, учащённое сердцебиение, фиолетовые пятна на лице (симптом Мондора) — такие пятна связаны с воздействием ферментов и нарушением кровообращения. Также наблюдаются синюшные пятна (цианоз) на боковых поверхностях живота (симптом Грея — Турнера), цианоз околопупочной области (симптом Грюнвальда) и сухость языка.

При пальпации: боль в эпигастрии, в редких случаях она возникает при надавливании на живот и резко усиливается при отдёргивании руки (симптом Щеткина — Блюмберга), может не прощупываться пульс брюшной аорты (симптом Воскресенского) и возникать болезненность при пальпации в области хвоста поджелудочной железы (симптом Мейо-Робсона) и в проекции грудных позвонков: 8–9-го — слева, 9–11 — справа (симптом Кача).

Хвост поджелудочной железы

Лабораторные анализы:

- общий анализ крови;

- общий анализ мочи;

- биохимический анализ крови (общий белок, общий, прямой и непрямой билирубин, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, глюкоза, коагулограмма, С-реактивный белок, амилаза и липаза; основные показатели, изменения которых будут указывать на острый панкреатит, — это амилаза и липаза).

Инструментальные обследования:

- УЗИ органов брюшной полости. Признаки острого панкреатита: увеличение поджелудочной железы, размытость контуров, присутствие жидкости в брюшной полости и сальниковой сумке и другие проявления.

УЗИ брюшной полости

- Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) органов брюшной полости. Позволяют определить тяжесть состояния, а также проводятся в тех случаях, когда нет улучшения от консервативной терапии. Лучше делать МРТ, но если нет возможности или есть противопоказания (например, металл в теле), то делают КТ.

- ЭндоУЗИ — при подозрении на камни в протоках при билиарном панкреатите.

- Лапароскопия — когда не получается поставить диагноз с помощью перечисленных выше исследований.

Диагностика хронического панкреатита

Лабораторные анализы:

- биохимический анализ крови и мочи — повышение альфа-амилазы и липазы указывает на хронический панкреатит;

- анализ кала на панкреатическую эластазу-1 — определение внешнесекреторной недостаточности (т. е. дефицита ферментов поджелудочной железы); анализ показателен даже при приёме ферментных препаратов;

- определение свободного жира в кале — анализ мало информативен при диагностике хронического панкреатита;

- анализ крови на гликозилированный гемоглобин, уровень глюкозы натощак и глюкозотолерантный тест — для диагностики преддиабета или сахарного диабета;

- ИФА крови на определение IgG4 в её сыворотке — для выявления аутоиммунного панкреатита.

Инструментальные обследования:

- УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза — при панкреатите поджелудочная железа увеличена, есть участки фиброза, в структуре железы наблюдаются кальцинаты, есть кисты и камни в протоках железы и другие характерные признаки.

- КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием — проводится при отсутствии признаков панкреатита на УЗИ.

- Эндоскопическая ультрасонография — позволяет отличить хронический панкреатит от других воспалительных и опухолевых заболеваний поджелудочной железы.

- Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) — с её помощью можно оценить изменения паренхимы и протоков поджелудочной железы на ранних стадиях хронического панкреатита и при аномалиях протоковой системы.

- МРТ органов брюшной полости — показана при непереносимости йодсодержащих контрастных препаратов; на панкреатит будут указывать локальные или диффузные изменения, при фиброзе меняется контрастность.

- Денситометрия — определение минеральной плотности костей, выявление раннего остеопороза на фоне внешней недостаточности поджелудочной железы и нарушения усвоения витамина D.

Денситометрия

Оценка нутритивного статуса: расчёт индекса массы тела (ИМТ), определение уровня общего белка, альбумина, лимфоцитов и гемоглобина в общем анализе крови, витамина В12, фолиевой кислоты, трансферрина, магния и цинка.

ИМТ

Для объективной оценки качества жизни и симптомов, которые беспокоят пациента, могут использоваться анкеты-опросники: визуально-аналоговая шкала (ВАШ), опросники по оценке качества жизни SF-36 и QLQ-C30 [1][2].

Лечение панкреатита

При панкреатите может проводиться консервативное и хирургическое лечение.

Лечение острого панкреатита

Всех пациентов с острым панкреатитом госпитализируют в хирургическое отделение.

Базисное лечение включает:

- отказ от еды на сутки;

- инфузионную терапию (введение нужных лекарств через капельницу);

- приём препаратов, снижающих тонус гладкой мускулатуры и выработку соляной кислоты.

Это лечение проводится для того, чтобы избежать операции — лапароскопии или других методов, которые подбираются индивидуально [2].

Реабилитация после лечения острого панкреатита включает ультрафиолетовое облучение (УФО), соллюкс, индуктотермию области живота, грязевые аппликации, введение препаратов йода в область живота с помощью постоянного электрического тока. Эти методы прописаны в клинических рекомендациях, но исследований, подтверждающих их эффективность, пока недостаточно [2][10].

Лечение хронического панкреатита

При хроническом панкреатите необходимо проконсультироваться с врачом, потому что самолечение может привести к осложнениям и гибели пациента.

Рекомендуется отказаться от употребления алкоголя и курения. Для лучшего всасывания питательных веществ следует дробно питаться (5–6 раз в сутки) и есть много белков и углеводов.

Врач может назначить приём:

- витаминов А, D, Е, К, В1, В2, В6, В12 (при их недостаточности по результатам анализов);

- анальгетиков или НПВС при выраженном болевом синдроме;

- антидепрессантов, чтобы уменьшить боль и усилить эффект анальгетиков;

- ферментных препаратов — микросферы Панкреатина, чтобы улучшить переваривание и усвоение питательных веществ и микроэлементов из пищи;

- ингибиторов протонной помпы (ИПП) — чтобы подавить выработку кислоты, которая влияет на интенсивность боли.

При обострении и развитии осложнений может потребоваться эндоскопическое и хирургическое лечение.

Прогноз. Профилактика

Прогноз острого и хронического панкреатита зависит от многих факторов, например от ИМТ, количества потребляемого алкоголя и выкуриваемых сигарет, выраженности изменений в анализах крови, состояния поджелудочной железы и протоковой системы.

Для профилактики острого панкреатита нужно вовремя выявлять и лечить желчнокаменную болезнь, заболевания протоков желчного пузыря, печени и поджелудочной железы. При обнаружении этих болезней рекомендуется регулярно наблюдаться у гастроэнтеролога и хирурга.

При хроническом панкреатите следует полностью отказаться от употребления алкоголя и курения. При необходимости может проводиться плановая холецистэктомия — операция по удалению желчного пузыря. Также важно не допускать чрезмерного набора веса, переедания и увеличения уровня холестерина в крови. [1]. Следует питаться 4–5 раз в день небольшими порциями, равномерно распределяя белки, жиры и углеводы в течение дня, употреблять достаточно антиоксидантов, растительной клетчатки и быть физически активным.

Также рекомендуется регулярно наблюдаться у терапевта, врача общей практики или гастроэнтеролога — частота приёмов зависит от выраженности симптомов, но в среднем посещать доктора нужно раз в 6–12 месяцев.

Дело было около 10 лет назад, когда я работала гастроэнтерологом в городском стационаре.В один из рабочих дней была плановая госпитализация пациентки с диагнозом: Хронический панкреатит, обострение. Пациентку я видела впервые, и в тот момент, когда я зашла в палату для врачебного осмотра и беседы с пациенткой, сразу бросился в глаза ее внешний вид (прим., как важно не только говорить с пациентом, но и внимательно его осматривать, параллельно проводя диф.диагностику в своей голове).

И так, пациентке на тот момент было 54 года, астеничного телосложения, пониженного питания.Визуально возраст оценивался мной гораздо старше (около 70 лет). Кисетообразные морщины вокруг рта,натяжение кожи лица, далее я обратила внимание на ее кожу и пальцы рук, на коже плеч, предплечий, на спине были очаги гиперпигментации кожи с неровными контурами, без признаков воспаления,отмечались покраснение фаланг пальцев кистей, а также цианоз ногтевых пластинок, что сопровождалось болезненностью в конечностях, со слов пациентки.Далее при опросе по системам органов были выявлены жалобы на: сухость во рту, изжогу, частую отрыжку, выраженное вздутие живота на фоне длительных запоров (более 7 дней) ,боль в животе в основном в проекции кишечника, а также периодическую боль в суставах рук, мышечную слабость,онемение и боль кончиков пальцев кистей при контакте с холодным воздухом, недержание мочи, перебои в работе сердца со склонностью к учащению ритма, гипотонию (снижение цифр артериального давления), общую астенизацию.При объективном осмотре также обращали на себя внимание « лакированный» язык и заеды в углах рта. Все , кто учились в мед. Вузах, наверное сразу представили внешний вид пациентки и заподозрили бы ревматологическую патологию?И правильно сделали бы.По описанию классическая картина системной склеродермии.

И так, системная склеродермия-аутоиммунное прогрессирующее заболевание соединительной ткани, характеризующееся полисиндромальностью с характерным поражением кожи, опорно-двигательного аппарата, поражением внутренних органов (пищеварительного тракта, почек, легких, сердца), а также вазоспастическими нарушениями по типу синдрома Рейно.

Заболевание чаще распространено среди женщин (3-7 : 1 по отношению к лицам мужского пола), чаще заболевают в возрасте 30-60 лет.

Что было выявлено у пациентки по результатам лабораторно-инструментальных методов диагностики:

По лабораторным показателям отмечались признаки гиперхромной анемии легкой степени (за счет дефицита фолатов), гипопротеинемии (около 50 г/л), умеренного повышения уровня СРБ и СОЭ.По ЭГДС, рентгеноскопии пищевода, желудка с барием выявлены признаки поражения пищевода (его расширение и гипотония),грыжа ПОД, а также эндоскопические признаки атрофии слизистой желудка (на тот момент биопсия не выполнялась), по данным УЗИ органов брюшной полости отмечались признаки фиброзных изменений в поджелудочной железе, увеличены размеры желчного пузыря с нормальной толщиной стенки без признаков конкрементов.По данным колоноскопии, выполненной ранее, выявляли дивертикулез сигмовидной кишки, после выполнения ирригоскопии- признаки замедленной моторики кишечника, а также его птоза.

Следует отметить, что длительность жалоб с нарастанием симптоматики на тот момент составляла около 10 лет. Ранее пациентка получала длительную терапию: гастропротекторами (ингибиторы протонной помпы, спазмолитиками, заместительную ферментную терапию, а также различные варианты слабительных препаратов, назначаемых как врачами, так и самой пациенткой.Эффект от терапии был незначительный. И стоит отметить, что тогда уже психологическое состояние пациентки было очень подавленным, наверное, если бы тогда ее протестировала по госпитальной шкале тревоги/депрессии, то баллы , отвечающие за депрессию, зашкаливали бы.

Что было выполнено дополнительно в рамках диф.диагностики системных заболеваний соед.ткани? Выполнили часть лабораторных тестов, которые подтвердили наличие у пациентки системную склеродермию.

Обсудим, какие признаки характерны для поражения органов пищеварительной системы.

В большинстве случаев наблюдаются поражения пищевода и кишечника.При ССД эзофагит характеризуется дисфагией,диффузным расширением пищевода, сужением в нижней трети, ослаблением перестальтики, ригидностью стенок, рефлюкс-эзофагитом, возможно также развитие пептических язв, стриктур , грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.Патология кишечника, для которой характерны явления склеродермического дуоденита, синдром нарушения всасывания (спруподобный синдром), при преимущественном поражении тонкой кишки, упорные запоры, иногда с явлениями частичной рецидивирующей непроходимости при поражении толстой кишки.

Клинически, у пациентки были признаки поражения пищевода,моторной функции кишечника, а также синдром нарушения всасывания в кишечнике,что в конечном итоге привело к развитию СИБР (синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке) с вариантом течения с запорами, и впоследствии развитие фолиево-дефицитной анемии, как проявление дисбиоза, а также признаки белковой недостаточности.

Пациентка была направлена на консультацию ревматолога по месту жительства, где диагноз системной склеродермии был подтвержден (хроническое течение с поражением кожи, сосудов (синдром Рейно), суставов (полиартрит), с висцеральными поражениями.Лечение по ревмопрофилю было назначено, но стоит отметить,что пациенткой оно переносилось не очень хорошо, так как побочные действия от сосудистой терапии сразу дали о себе знать.Как итог всей этой эпопеи- пациентка в конечном итоге отказалась от лечения системного заболевания из-за плохой переносимости терапии.

По гастропрофилю было понятно с чем были связаны жалобы пациентки, но они также плохо поддавались мед. Коррекции.

Какой вывод можно сделать из вышеописанной клинической ситуации:

- Во-первых, быть внимательными к рассказу пациента о его симптоматике/жалобах, обращать внимание при осмотре на все, а не только на профильный орган.

- Во-вторых, не пренебрегать данными ранее выполненных лабораторно-инструментальных методов исследований, а также сравнивать их результаты в динамике.

- В-третьих, если будет адекватный контакт между пациентом и врачом (то есть объяснение причин заболевания, варианты их коррекции), то будет налажена и комплаентность со стороны пациента.Также важен мультидисциплинарный под ход к пациентам с таким заболеванием.